[TOC]

> ### `redis`五種數據結構

* `string`

```sh

set asd "123"

get asd

> 123

```

* `list

`

```sh

lpush asd_list aaa

lpush asd_list bbb

lrange asd_list 0 2

lpop/rpop asd_list //移除并返回列表中的首/尾元素

```

* `hash

`

```sh

hmset hash_asd t1 "111" t2 "222"

hgetall hash_asd

>1) t1

>2) 111

>3) t2

>4) 222

hget hash_asd t1

111

```

* `set

`

* `zset`(Sorted Set)

* Redis zset 和 set 一樣也是string類型元素的集合,且不允許重復的成員。

* zset都會關聯一個double類型的分數。redis正是通過分數來為集合中的成員進行從小到大的排序。

<br/>

> ### `Redis` [持久化](https://juejin.im/post/5b70dfcf518825610f1f5c16)

* 快照(snapshotting)持久化(`RDB`),快照持久化是Redis默認采用的持久化方式

* `save`:會阻塞當前Redis服務器,直到持久化完成,線上應該禁止使用。

* `bgsave`:該觸發方式會fork一個子進程,由子進程負責持久化過程,因此阻塞只會發生在fork子進程的時候。

* 自動觸發:根據`save m n` 配置規則自動觸發;執行`debug reload`時;執行`shutdown`時,如果沒有開啟aof,也會觸發;從節點全量復制時,主節點發送rdb文件給從節點完成復制操作,主節點會觸發 bgsave;

* `AOF`(append-only file)持久化,與快照持久化相比,`AOF`持久化 的實時性更好,因此已成為主流的持久化方案。默認情況下Redis沒有開啟`AOF`。開啟`AOF`持久化后每執行一條會更改Redis中的數據的命令,`Redis`就會將該命令寫入硬盤中的`AOF`文件

<br/>

> ### 緩存雪崩

* 造成緩存雪崩一般有兩個原因:

* 對緩存數據設置相同的過期時間,導致某段時間內緩存失效,請求全部走數據庫。

* 解決方法,在緩存的時候給過期時間加上一個隨機值,這樣就會大幅度的減少緩存在同一時間過期。

* `Redis`掛了

* 事發前:實現`Redis`的高可用(主從架構+Sentinel 或者Redis Cluster)

* 事發中:萬一`Redis`真的掛了,我們可以設置本地緩存(`ehcache`) + 限流(`hystrix`),盡量避免我們的數據庫被干掉

* 事發后:redis持久化,重啟后自動從磁盤上加載數據,快速恢復緩存數據。

<br/>

> ### 緩存穿透

* 一般是黑客故意去請求緩存中不存在的數據,導致所有的請求都落到數據庫上,造成數據庫短時間內承受大量請求而崩掉。

* 有很多種方法可以有效地解決緩存穿透問題,最常見的則是采用布隆過濾器,將所有可能存在的數據哈希到一個足夠大的`bitmap`中,一個一定不存在的數據會被 這個bitmap攔截掉,從而避免了對底層存儲系統的查詢壓力。

* 一種簡單的方式,如果一個查詢返回的數據為空(不管是數 據不存在,還是系統故障),我們仍然把這個空結果進行緩存,但它的過期時間會很短,最長不超過五分鐘。

<br/>

> ### 緩存與數據庫雙寫一致性

* 先刪除緩存,再更新數據庫,在高并發下表現不如意,在原子性被破壞時表現優異,如下:

```

線程A刪除了緩存

線程B查詢,發現緩存已不存在

線程B去數據庫查詢得到舊值

線程B將舊值寫入緩存

線程A將新值寫入數據庫

```

* 并發下解決數據庫與緩存不一致的思路,將刪除緩存、修改數據庫、讀取緩存等的操作積壓到**隊列**里邊,實現**串行化**。

* 先更新數據庫,再刪除緩存,在高并發下表現優異,在原子性被破壞時表現不如意

```

緩存剛好失效

線程A查詢數據庫,得一個舊值

線程B將新值寫入數據庫

線程B刪除緩存

線程A將查到的舊值寫入緩存

```

<br/>

> ### [`Memcached`與`Redis`比較](https://www.zhihu.com/question/19645807)

* 數據類型支持不同

* `Memcached`僅支持簡單的key-value結構的數據

* `redis`支持String、Hash、List、Set、ZSet

* 內存管理機制不同

* 在`Redis`中,并不是所有的數據都一直存儲在內存中的。這是和Memcached相比一個最大的區別。

* `Memcached`默認使用Slab Allocation機制管理內存,其主要思想是按照預先規定的大小,將分配的內存分割成特定長度的塊以存儲相應長度的key-value數據記錄,以完全解決內存碎片問題。

* 數據持久化支持

* Redis雖然是基于內存的存儲系統,但是它本身是支持內存數據的持久化的,而且提供兩種主要的持久化策略:RDB快照和AOF日志。而memcached是不支持數據持久化操作的。

* 集群管理不同

* Memcached本身并不支持分布式,因此只能在客戶端通過像一致性哈希這樣的分布式算法來實現Memcached的分布式存儲。

* Redis支持分布式存儲功能,Redis Cluster

<br/>

> ### `Redis`底層存儲原理

* **`SDS`(simple dynamic string),動態字符串**。每個`sds`都會比它真實占用的字符長度都長,通過一個空閑標識符表示`sds`當前空閑字符有多少,如此設計,在一定長度范圍的內的字符串都可以使用此`sds`,而且不會頻繁的進行內存分配,直到此`sds`不能容納分配的字符串,如果遇到這種情況情況,才需要進行擴容;這是redis的最基礎的,所有的redis `k-v` 中的字符串都是依托于`sds`。

* **`dict`字典**,類似于java中的`hashmap`,兩個哈希數組,一個是正常使用的,另一個是擴容時需要的,`redis`的擴容是漸進式,不影響當前`dict`的訪問,即擴容的數組逐漸遷移,遷移完成之后再切換。

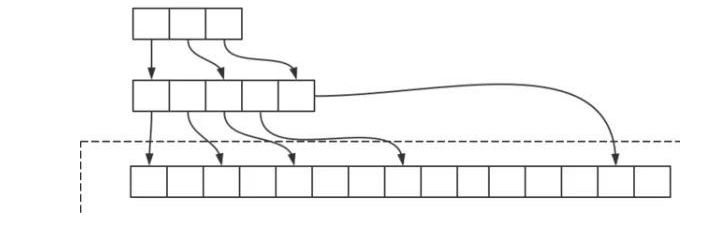

* **跳躍表**,跳躍表是由N層鏈表組成,最底層是最完整的的數據,每次數據插入,率先進入到這個鏈表(**有序的**),然后針對這個節點`1/2`的概率被添加到上層的列表。

* 在隨機搜索方面略低于`B+`樹,但是對于數據插入優于`B+`樹

* **單線程,多路I/O復用模型**,也是java 的`NIO`體系使用的`IO`模型,也是linux諸多`IO`模型中的一種,當一個請求來訪問redis后,redis去組織數據要返回給請求,這個時間段,redis的請求入口不是阻塞的,其他請求可以繼續向redis發送請求,等到redis io流完成后,再向調用者返回數據,這樣一來,單線程也不怕會影響速度了。**相當于多個`IO`請求復用一個真正執行`IO`讀寫操作的線程**。

***

參考:

[面試前必須要知道的Redis面試題](https://zhuanlan.zhihu.com/p/54840101)

[一窺redis之謎](https://zhuanlan.zhihu.com/p/34762100)

- asD

- Java

- Java基礎

- Java編譯器

- 反射

- collection

- IO

- JDK

- HashMap

- ConcurrentHashMap

- LinkedHashMap

- TreeMap

- 阻塞隊列

- java語法

- String.format()

- JVM

- JVM內存、對象、類

- JVM GC

- JVM監控

- 多線程

- 基礎概念

- volatile

- synchronized

- wait_notify

- join

- lock

- ThreadLocal

- AQS

- 線程池

- Spring

- IOC

- 特性介紹

- getBean()

- creatBean()

- createBeanInstance()

- populateBean()

- AOP

- 基本概念

- Spring處理請求的過程

- 注解

- 微服務

- 服務注冊與發現

- etcd

- zk

- 大數據

- Java_spark

- 基礎知識

- Thrift

- hdfs

- 計算機網絡

- OSI七層模型

- HTTP

- SSL

- 數據庫

- Redis

- mysql

- mybatis

- sql

- 容器

- docker

- k8s

- nginx

- tomcat

- 數據結構/算法

- 排序算法

- 快排

- 插入排序

- 歸并排序

- 堆排序

- 計算時間復雜度

- leetcode

- LRU緩存

- B/B+ 樹

- 跳躍表

- 設計模式

- 單例模式

- 裝飾者模式

- 工廠模式

- 運維

- git

- 前端

- thymeleaf

- 其他

- 代碼規范

- work_project

- Interview