[TOC]

## 編譯器理論

分詞/詞法分析 -> 解析 -> 代碼生成

## 作用域

### 理解作用域

> 作用域:收集并維護一張所有被聲明的標識符(變量)的列表,并對當前執行中的代碼如何訪問這些變量強制實施一組嚴格的規則。

### 塊作用域

`{ .. }`是為一個塊,塊作用域維護塊中的變量列表,塊作用域中的變量只在塊中有效,不會影響到外部同名變量。

### 變量提升

```

var a=1;

先聲明,后賦值。聲明是在編譯時進行,賦值是在執行時進行。

```

### TDZ

TDZ 又稱暫時性死區,指變量在作用域內已經存在,但必須在`let/const`聲明后才可以使用。

### `var`,`let`,`const`區別

* 使用`let/const`聲明的變量在聲明前存在臨時性死區(TDZ),使用會發生錯誤

* 與`var`聲明的區別是`let/const`擁有塊作用域;

* 使用 `var` 可能造成不小心定義了同名變量,使用`let`,`const`可以避免,因為`let`,`const`聲明后的變量不允許在同一作用域中重新聲明;

* const聲明的變量,其值不可改變;

* `let`和`const`全局聲明的變量不存在于`window`對象中,這與`var`聲明不同;

## 隱式轉換

基本上所有類型都可以隱式轉換為 Boolean類型。

| 數據類型 | true | false |

| --- | --- | --- |

| String | 非空字符串 | 空字符串 |

| Number | 非0的數值 | 0 、NaN |

| Array | 數組不參與比較時 | 參與比較的空數組 |

| Object | 所有對象 | |

| undefined | 無 | undefined |

| null | 無 | null |

| NaN | 無 | NaN |

## 嚴格模式

* 變量必須使用關鍵詞聲明,未聲明的變量不允許賦值

* 關鍵詞不允許做變量使用

* 變量參數不允許重復定義

## 運算

### 一元運算符

**前置操作**

`++n`,`--n`。前置操作會在表達式最先執行。

**后置操作**

`n++`,`n--`。后置操作會在表達式最后執行。

### 邏輯運算符

**優先級**

`&&`的優先級比`||`高。

## 模板字面量

使用 \` ...\` 符號包裹的字符串中可以寫入引入變量與表達式。

例:

~~~

let name = '特朗普';

console.log(`川建國同志的真名是${name}`);

~~~

## apply/call/bind

> 改變this指針,也可以理解為對象借用方法

call與apply 用于顯示的設置函數的上下文,兩個方法作用一樣都是將對象綁定到this,只是在傳遞參數上有所不同。apply 用數組傳參,call 需要分別傳參。

bind()是將函數綁定到某個對象,比如 a.bind(hd) 可以理解為將a函數綁定到hd對象上即 hd.a()。與 call/apply 不同bind不會立即執行;bind 是復制函數行為,會返回新函數。

## 對象

### 展開語法

```

//對象合并

let a = {"name":"天天","sex":1};

let b = {"age":24};

let user = {...a,...b,"address":"北京"};

console.log(user);

```

### Symbol.toPrimitive

`Symbol.toPrimitive`?是一個內置的 Symbol 值,它是作為對象的函數值屬性存在的,當一個對象轉換為對應的原始值時,會調用此函數。

```

let obj = {

num: 1,

[Symbol.toPrimitive]: function() {

return this.num;

}

};

console.log(obj+1);//2

```

### valueOf/toString

```

let obj = {

name: "天天",

num: 1,

valueOf: function() {

console.log("valueOf");

return this.num;

},

toString: function() {

console.log("toString");

return this.name;

}

};

console.log(hd + 3); //valueOf 4

console.log(`Hi,${obj}`); //toString Hi,天天

```

### 代理攔截`Proxy`

### [Reflect](https://developer.mozilla.org/zh-cn/docs/web/javascript/reference/global_objects/reflect)

### 原型鏈

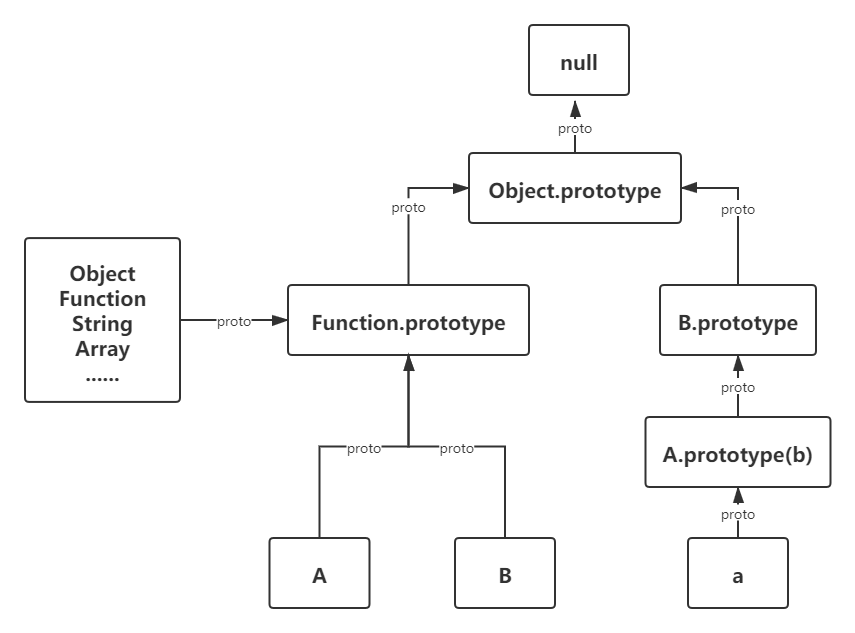

定義對象的時候,就會生成一個`__proto__`,這個`__proto__`指向的是這個對象的原型,指向的是這個對象的構造函數的`prototype`

```

function A(){}

functionB(){}

let a = new A(),b = new B();

A.prototype = b;

```

```

//對象a通過函數A構造,A即為a的構造函數。

a.constructor === A //true

//a的原型指向a的構造函數的prototype

a.__proto__ === A.prototype //true

```

下面是對象a的原型鏈:

`a`-`A.prototype (b)`-`B.prototype`-`Object.prototype`-`null`

javascript中萬物皆可看成對象,函數是`Function`類的創建的實例。

比如A,它是一個函數,也是一個對象,當我們定義函數A的時候,javascript內部實際執行:

```

let A = new Function();

```

同理,`Object`,`Function`等是函數也是對象,是對象就會有原型(`__proto__`),下面是這些的原型鏈分析:

### 類

#### 生成實例對象在es5和es6中的區別與關聯性

在es5中,通過構造函數生成實例對象

```

function User(name){

this.name = name;

}

User.prototype.show = function(){}

let user = new User();

```

在es6中,通過`class`關鍵詞生成實例對象

```

class User{

constructor(name) {

this.name = name;

}

show(){}

}

let user = new User();

```

關聯點:

* es5中的構造方法`User`相當于es6中的類`User`的構造方法`constructor`,構造方法中的`this`為實例化對象,給`this`設置的屬性和方法是當前實例化對象的屬性和方法。

* es5中定義原型方法`User.prototype.show = function(){}`;es6中類中定義的普通方法即為原型方法;

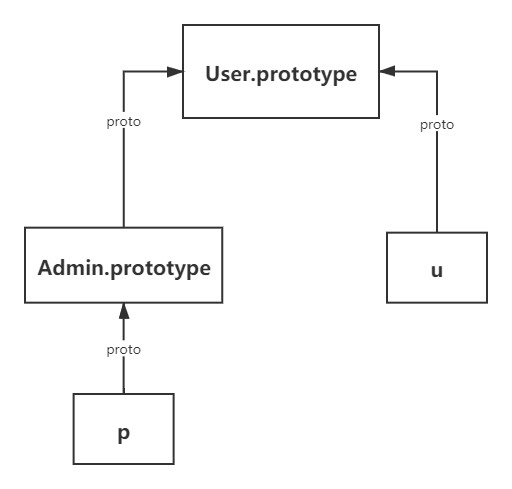

#### 類的繼承

```

class User {

show() {

console.log("user.show");

}

}

class Admin extends User {

constructor(name) {

}

info() {

this.show();

}

}

let p = new Admin();

let u = new User();

console.dir(p);

```

`class`繼承內部使用原型繼承

事實上,類`Admin`繼承至類`User`,就是設置`Admin.prototype.__proto__ = User.prototype`。

下面同樣能實現繼承:

```

class User {

show() {

console.log("user.show");

}

}

class Admin {

constructor(name) {

}

info() {

this.show();

}

}

Admin.prototype.__proto__ = User.prototype;

let p = new Admin();

let u = new User();

console.dir(p);

```

#### 對象檢測

`instanceof`,`isPrototypeOf`

### Promise

#### 狀態說明

Promise包含`pending`、`fulfilled`、`rejected`三種狀態

* `pending`指初始等待狀態,初始化`promise`時的狀態

* `resolve`指已經解決,將`promise`狀態設置為`fulfilled`

* `reject`指拒絕處理,將`promise`狀態設置為`rejected`

#### 要點

```

const p1 = new Promise((resolve, reject) => {

setTimeout(() => {

reject("操作失敗");

}, 2000);

});

const p2 = new Promise((resolve, reject) => {

resolve(p1);

}).then(

msg => {

console.log(msg);

},

error => {

console.log(error);//執行這里,“操作失敗”

}

);

```

* 如果返回值是一個`promise`,如上,`p2`中`resolve`的參數(執行成功的返回值)是`p1`,將會發生:

* `p2`的`promise`狀態會變成`p1`的`promise`狀態;

* `p2`需要等待`p1`執行完成(執行完成指p1的Promise狀態發生改變);

* `p2`的`then`方法會過繼給`p1`;

* 包含`then`方法的對象可以當作 promise來使用;

* 執行`promise`的`then`方法中的成功和失敗回調函數,其結果必然返回一個`promise`對象。可指定返回的`promise`對象,若不指定,則默認返回一個狀態為`fulfilled`的`promise`對象。若指定返回對象不是`promise`,則返回一個返回值為該對象的`promise`對象;

#### `all`

使用`Promise.all`方法可以同時執行多個并行異步操作

* 任何一個`Promise`執行失敗就會調用`catch`方法

* 適用于一次發送多個異步操作

* 參數必須是可迭代類型,如Array/Set

* 成功后返回`promise`結果的有序數組

* 非`promise`數據添加到`all`中,它將被處理成`Promise.resolve`

#### `allSettled`

`allSettled`用于處理多個`promise`,只關注執行完成,不關注是否全部執行成功,`allSettled`狀態只會是`fulfilled`。

#### `race`

使用`Promise.race()`處理容錯異步,哪個Promise先返回用哪個。

* 以最快返回的promise為準

* 如果最快返加的狀態為`rejected`那整個`promise`為`rejected`執行cache

* 如果參數不是promise,它將被處理成`Promise.resolve`

#### `async/await`

* `async/await`本質還是promise,只是更簡潔的語法糖書寫

* `async/await`使用更清晰的promise來替換 promise.then/catch 的方式

* 在函數前加上`async`,函數將返回`promise`

* 使用`await`關鍵詞后會等待`promise`完成,并返回結果

- 前端

- js學習

- 瀏覽器默認樣式

- webpack+vue

- 個人常用webpack打包依賴

- vue使用學習

- vue源碼學習

- webpack5配置babel

- 瀑布流布局

- 個人常用庫

- 其他

- centos搭建ss服務器

- ios配置Universal Links

- pdf2htmlEX使用

- python

- python操作redis

- linux部署Django

- dateutil庫(datetime模塊的擴展).md

- docker部署django

- mysql

- 基礎知識

- 常用函數

- join關聯查詢技巧

- linux

- shell備份mysql數據庫

- crontab定時任務

- centos7安裝部署gitlab服務器

- nginx安裝配置

- 收藏夾

- python

- 博客

- 工具

- 其他

- 前端