`--network=` 指定網絡模型

**1 )Bridge模式(默認)**

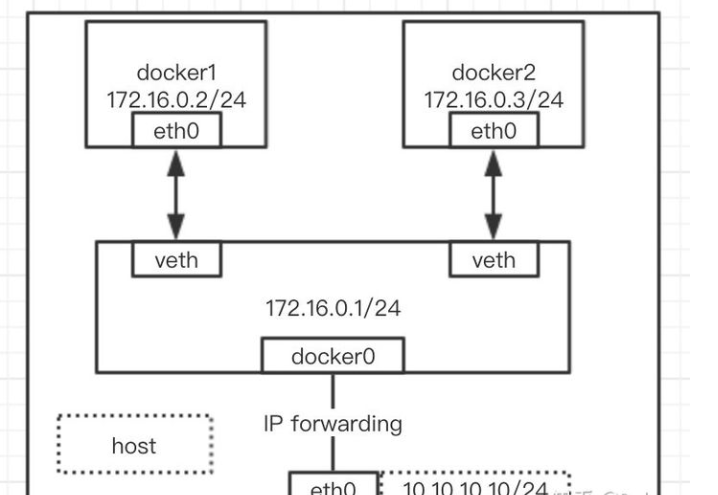

當Docker進程啟動時,會在主機上創建一個名為docker0的虛擬網橋,此主機上啟動的Docker容器會連接到這個虛擬網橋上。虛擬網橋的工作方式和物理交換機類似,這樣主機上的所有容器就通過交換機連在了一個二層網絡中。

1. 此模式下的所有容器可以互相通信(也可以禁止),外部網絡無法訪問

2. 容器也可以訪問外部網絡

這里有個比較坑的地方,這個 Docker bridge模式的名字和橋接很像,但是實際上關系不大,Docker bridge模式有點像虛擬機中的 NAT 模式。

## **2 )Host 模式**

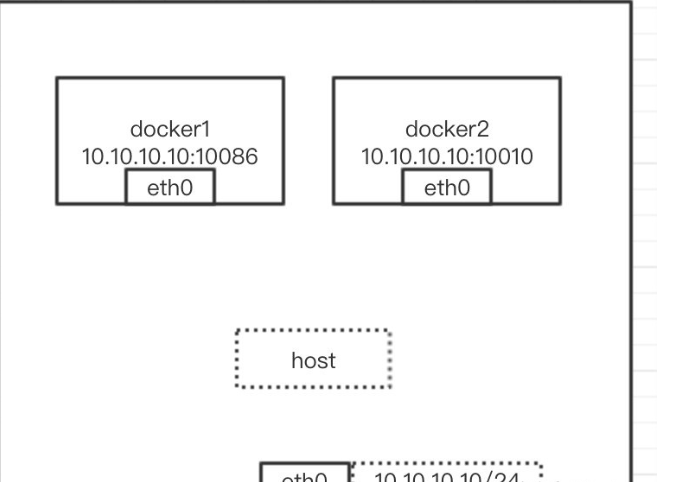

如果啟動容器的時候使用host模式,那么這個容器將不會獲得一個獨立的Network Namespace,而是和宿主機共用一個Network Namespace。**容器將不會虛擬出自己的網卡,配置自己的IP等,而是使用宿主機的IP和端口。但是,容器的其他方面,如文件系統、進程列表等還是和宿主機隔離的。**

容器直接使用主機的ip地址和端口

```

docker run -d --name=nginx-volume3 --network=host -v /usr/share/nginx/html nginx

```

## **3 )Container模式**

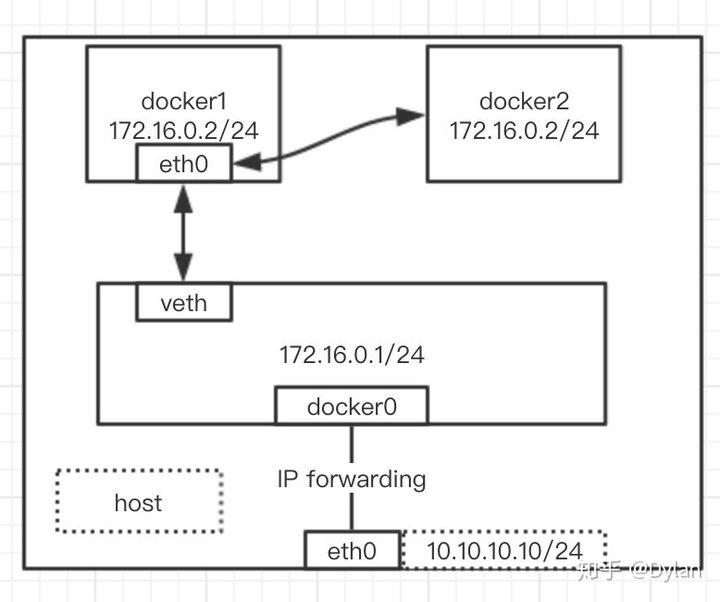

這個模式指定新創建的容器和已經存在的一個容器共享一個 Network Namespace,而不是和宿主機共享。新創建的容器不會創建自己的網卡,配置自己的 IP,而是和一個指定的容器共享 IP、端口范圍等。同樣,兩個容器除了網絡方面,其他的如文件系統、進程列表等還是隔離的。兩個容器的進程可以通過 lo 網卡設備通信。

這里其實與 host 模式相比,就是又多劃分了一個 namespace,然后將容器放入同一個namespace中,使其共享網絡,但是其他資源是隔離的。

## **4 )None 模式**

使用none模式,Docker容器擁有自己的Network Namespace,但是,并不為Docker容器進行任何網絡配置。也就是說,這個Docker容器沒有網卡、IP、路由等信息。需要我們自己為Docker容器添加網卡、配置IP等

- docker

- docker安裝

- 數據持久化

- 鏡像管理

- Dockerfile

- 鏡像的分層

- add copy

- 構建實例

- 鏡像的導入導出

- 清理構建空間

- 配置阿里云加速器

- docker網絡模型

- 本地倉庫

- registry

- harbor

- IDEA部署docker

- 軟件安裝

- 安裝es

- 安裝MongoDB

- 安裝rabbitmq

- 安裝redis

- 安裝nacos

- 安裝mysql

- Minio

- 鏡像中心

- kubernetes

- 1. 安裝k8s

- 2.主要組件

- 3.污點

- 4.pod

- 5.控制器

- 6.網絡

- 7.探針

- 8.安裝Dashbord

- 9.secret

- 9.serviceAccount

- 10.service

- 資源清單

- kube-proxy

- flannel源文件

- 服務升級

- 筆記

- 鏡像