今天,我們來聊聊 Flutter 的編譯模式吧。

在開發移動應用程序時,一個 App 的完整生命周期包括開發、測試和上線 3 個階段。在每個階段,開發者的關注點都不一樣。

比如,在開發階段,我們希望調試盡可能方便、快速,盡可能多地提供錯誤上下文信息;在測試階段,我們希望覆蓋范圍盡可能全面,能夠具備不同配置切換能力,可以測試和驗證還沒有對外發布的新功能;而在發布階段,我們則希望能夠去除一切測試代碼,精簡調試信息,使運行速度盡可能快,代碼足夠安全。

這就要求開發者在構建移動應用時,不僅要在工程內提前準備多份配置環境,還要利用編譯器提供的編譯選項,打包出符合不同階段優化需求的 App。

對于 Flutter 來說,它既支持常見的 Debug、Release 等工程物理層面的編譯模式,也支持在工程內提供多種配置環境入口。今天,我們就來學習一下 Flutter 提供的編譯模式,以及如何在 App 中引用開發環境和生產環境,使得我們在不破壞任何生產環境代碼的情況下,能夠測試處于開發期的新功能。

## Flutter 的編譯模式

Flutter 支持 3 種運行模式,包括 Debug、Release 和 Profile。在編譯時,這三種模式是完全獨立的。首先,我們先來看看這 3 種模式的具體含義吧。

* Debug 模式對應 Dart 的 JIT 模式,可以在真機和模擬器上同時運行。該模式會打開所有的斷言(assert),以及所有的調試信息、服務擴展和調試輔助(比如 Observatory)。此外,該模式為快速開發和運行做了優化,支持亞秒級有狀態的 Hot reload(熱重載),但并沒有優化代碼執行速度、二進制包大小和部署。flutter run --debug 命令,就是以這種模式運行的。

* Release 模式對應 Dart 的 AOT 模式,只能在真機上運行,不能在模擬器上運行,其編譯目標為最終的線上發布,給最終的用戶使用。該模式會關閉所有的斷言,以及盡可能多的調試信息、服務擴展和調試輔助。此外,該模式優化了應用快速啟動、代碼快速執行,以及二級制包大小,因此編譯時間較長。flutter run --release 命令,就是以這種模式運行的。

* Profile 模式,基本與 Release 模式一致,只是多了對 Profile 模式的服務擴展的支持,包括支持跟蹤,以及一些為了最低限度支持所需要的依賴(比如,可以連接 Observatory 到進程)。該模式用于分析真實設備實際運行性能。flutter run --profile 命令,就是以這種模式運行的。

由于 Profile 與 Release 在編譯過程上幾乎無差異,因此我們今天只討論 Debug 和 Release 模式。

在開發應用時,為了便于快速發現問題,我們通常會在運行時識別當前的編譯模式,去改變代碼的部分執行行為:在 Debug 模式下,我們會打印詳細的日志,調用開發環境接口;而在 Release 模式下,我們會只記錄極少的日志,調用生產環境接口。

在運行時識別應用的編譯模式,有兩種解決辦法:

* 通過斷言識別;

* 通過 Dart VM 所提供的編譯常數識別。

我們先來看看**如何通過斷言識別應用的編譯模式**。

通過 Debug 與 Release 模式的介紹,我們可以得出,Release 與 Debug 模式的一個重要區別就是,Release 模式關閉了所有的斷言。因此,我們可以借助于斷言,寫出只在 Debug 模式下生效的代碼。

如下所示,我們在斷言里傳入了一個始終返回 true 的匿名函數執行結果,這個匿名函數的函數體只會在 Debug 模式下生效:

~~~

assert(() {

//Do sth for debug

return true;

}());

~~~

需要注意的是,匿名函數聲明調用結束時追加了小括號()。 這是因為斷言只能檢查布爾值,所以我們必須使用括號強制執行這個始終返回 true 的匿名函數,以確保匿名函數體的代碼可以執行。

接下來,我們再看看**如何通過編譯常數識別應用的編譯模式**。

如果說通過斷言只能寫出在 Debug 模式下運行的代碼,而通過 Dart 提供的編譯常數,我們還可以寫出只在 Release 模式下生效的代碼。Dart 提供了一個布爾型的常量 kReleaseMode,用于反向指示當前 App 的編譯模式。

如下所示,我們通過判斷這個常量,可以準確地識別出當前的編譯模式:

~~~

if(kReleaseMode){

//Do sth for release

} else {

//Do sth for debug

}

~~~

## 分離配置環境

通過斷言和 kReleaseMode 常量,我們能夠識別出當前 App 的編譯環境,從而可以在運行時對某個代碼功能進行局部微調。而如果我們想在整個應用層面,為不同的運行環境提供更為統一的配置(比如,對于同一個接口調用行為,開發環境會使用 dev.example.com 域名,而生產環境會使用 api.example.com 域名),則需要在應用啟動入口提供可配置的初始化方式,根據特定需求為應用注入配置環境。

在 Flutter 構建 App 時,為應用程序提供不同的配置環境,總體可以分為抽象配置、配置多入口、讀配置和編譯打包 4 個步驟:

1. 抽象出應用程序的可配置部分,并使用 InheritedWidget 對其進行封裝;

2. 將不同的配置環境拆解為多個應用程序入口(比如,開發環境為 main-dev.dart、生產環境為 main.dart),把應用程序的可配置部分固化在各個入口處;

3. 在運行期,通過 InheritedWidget 提供的數據共享機制,將配置部分應用到其子 Widget 對應的功能中;

4. 使用 Flutter 提供的編譯打包選項,構建出不同配置環境的安裝包。

**接下來,我將依次為你介紹具體的實現步驟。**

在下面的示例中,我會把應用程序調用的接口和標題進行區分實現,即開發環境使用 dev.example.com 域名,應用主頁標題為 dev;而生產環境使用 api.example.com 域名,主頁標題為 example。

首先是**配置抽象**。根據需求可以看出,應用程序中有兩個需要配置的部分,即接口 apiBaseUrl 和標題 appName,因此我定義了一個繼承自 InheritedWidget 的類 AppConfig,對這兩個配置進行封裝:

~~~

class AppConfig extends InheritedWidget {

AppConfig({

@required this.appName,

@required this.apiBaseUrl,

@required Widget child,

}) : super(child: child);

final String appName;// 主頁標題

final String apiBaseUrl;// 接口域名

// 方便其子 Widget 在 Widget 樹中找到它

static AppConfig of(BuildContext context) {

return context.inheritFromWidgetOfExactType(AppConfig);

}

// 判斷是否需要子 Widget 更新。由于是應用入口,無需更新

@override

bool updateShouldNotify(InheritedWidget oldWidget) => false;

}

~~~

接下來,我們需要**為不同的環境創建不同的應用入口**。

在這個例子中,由于只有兩個環境,即開發環境與生產環境,因此我們將文件分別命名為 main\_dev.dart 和 main.dart。在這兩個文件中,我們會使用不同的配置數據來對 AppConfig 進行初始化,同時把應用程序實例 MyApp 作為其子 Widget,這樣整個應用內都可以獲取到配置數據:

~~~

//main_dev.dart

void main() {

var configuredApp = AppConfig(

appName: 'dev',// 主頁標題

apiBaseUrl: 'http://dev.example.com/',// 接口域名

child: MyApp(),

);

runApp(configuredApp);// 啟動應用入口

}

//main.dart

void main() {

var configuredApp = AppConfig(

appName: 'example',// 主頁標題

apiBaseUrl: 'http://api.example.com/',// 接口域名

child: MyApp(),

);

runApp(configuredApp);// 啟動應用入口

}

~~~

完成配置環境的注入之后,接下來就可以**在應用內獲取配置數據**,來實現定制化的功能了。由于 AppConfig 是整個應用程序的根節點,因此我可以通過調用 AppConfig.of 方法,來獲取到相關的數據配置。

在下面的代碼中,我分別獲取到了應用主頁的標題,以及接口域名,并顯示了出來:

~~~

class MyApp extends StatelessWidget {

@override

Widget build(BuildContext context) {

var config = AppConfig.of(context);// 獲取應用配置

return MaterialApp(

title: config.appName,// 應用主頁標題

home: MyHomePage(),

);

}

}

class MyHomePage extends StatelessWidget {

@override

Widget build(BuildContext context) {

var config = AppConfig.of(context);// 獲取應用配置

return Scaffold(

appBar: AppBar(

title: Text(config.appName),// 應用主頁標題

),

body: Center(

child: Text('API host: ${config.apiBaseUrl}'),// 接口域名

),

);

}

}

~~~

現在,我們已經完成了分離配置環境的代碼部分。最后,我們可以使用 Flutter 提供的編譯選項,來**構建出不同配置的安裝包**了。

如果想要在模擬器或真機上運行這段代碼,我們可以在 flutter run 命令后面,追加–target 或 -t 參數,來指定應用程序初始化入口:

~~~

// 運行開發環境應用程序

flutter run -t lib/main_dev.dart

// 運行生產環境應用程序

flutter run -t lib/main.dart

~~~

如果我們想在 Android Studio 上為應用程序創建不同的啟動配置,則可以**通過 Flutter 插件為 main\_dev.dart 增加啟動入口**。

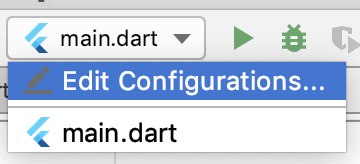

首先,點擊工具欄上的 Config Selector,選擇 Edit Configurations 進入編輯應用程序啟動選項:

:-:

圖 1 Config Selector 新增入口

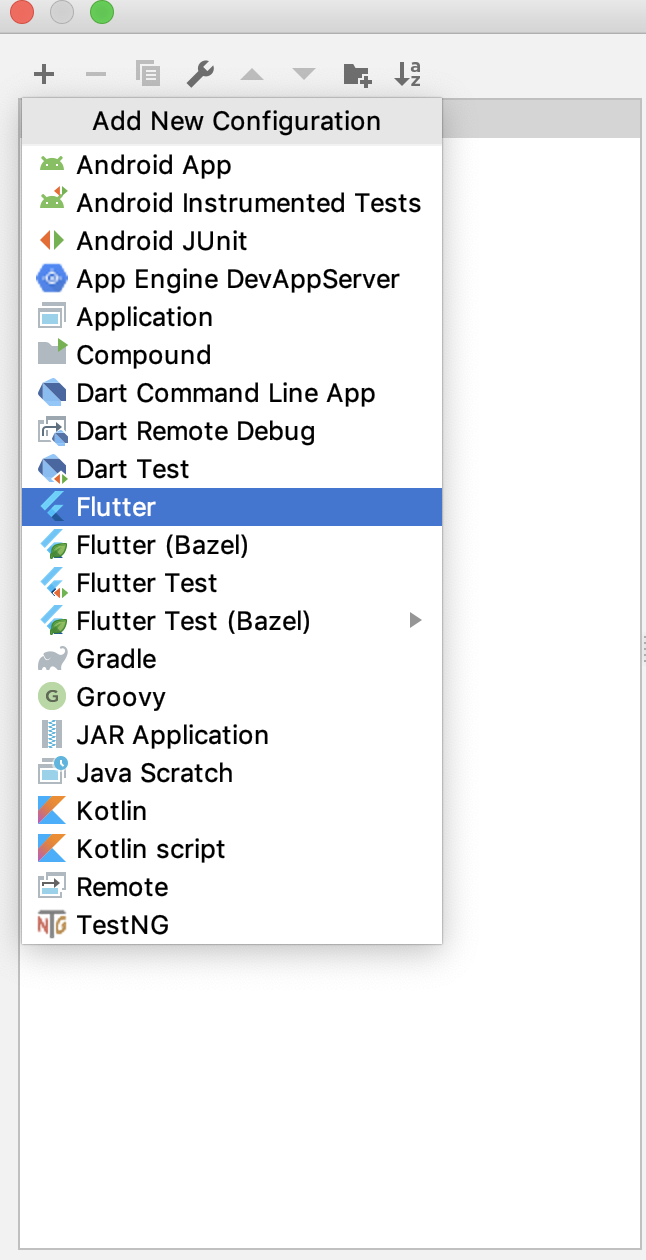

然后,點擊位于工具欄面板左側頂部的“+”按鈕,在彈出的菜單中選擇 Flutter 選項,為應用程序新增一項啟動入口:

:-:

圖 2 選擇新增類型

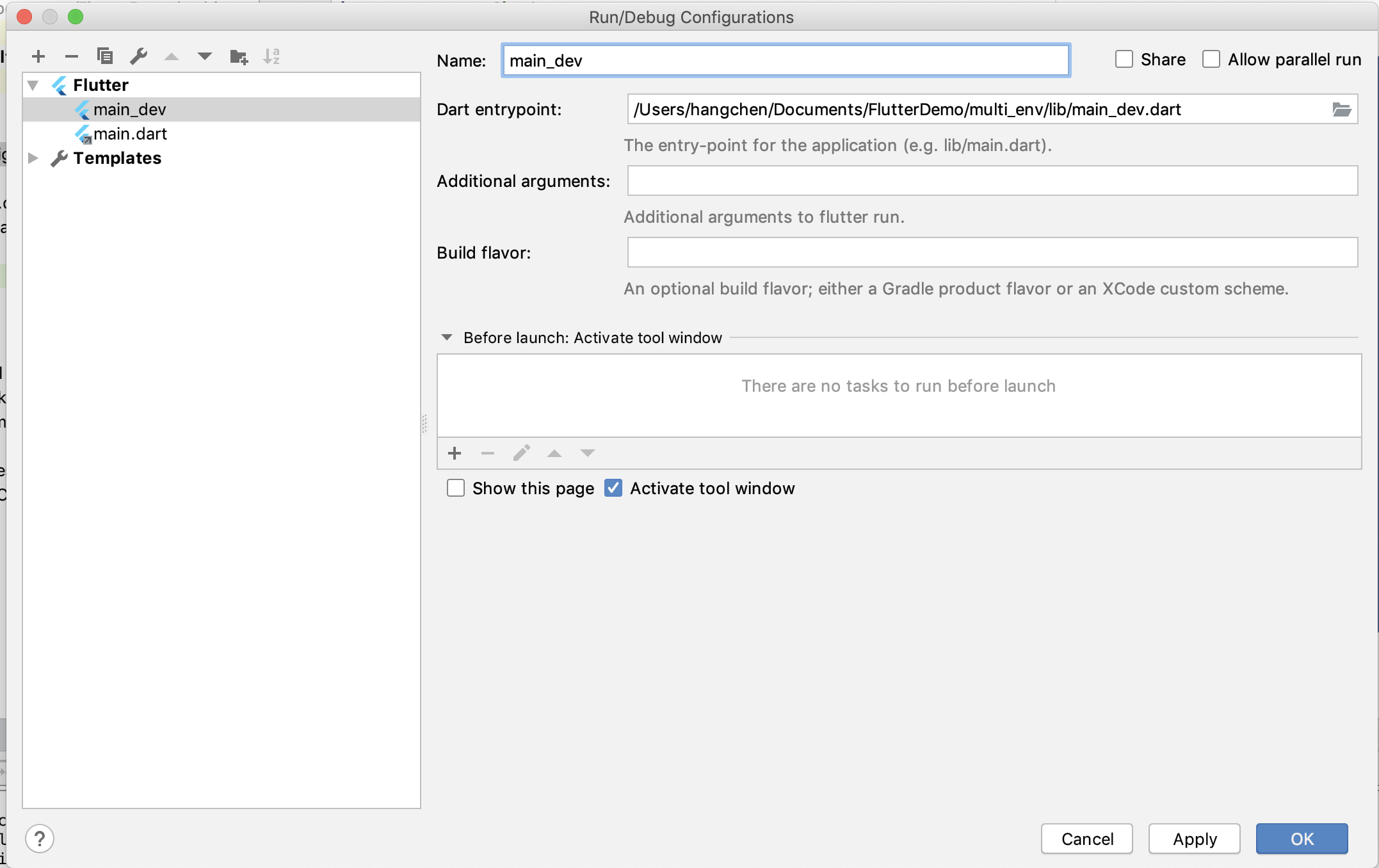

最后,在入口的編輯面板中,為 main\_dev 選擇程序的 Dart 入口,點擊 OK 后,就完成了入口的新增工作:

:-:

圖 3 編輯啟動入口

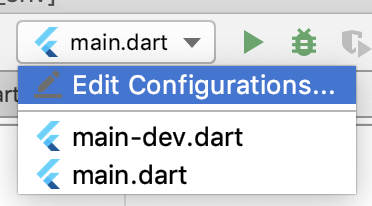

接下來,我們就可以**在 Config Selector 中切換不同的啟動入口,從而直接在 Android Studio 中注入不同的配置環境了**:

:-:

圖 4 Config Selector 切換啟動入口

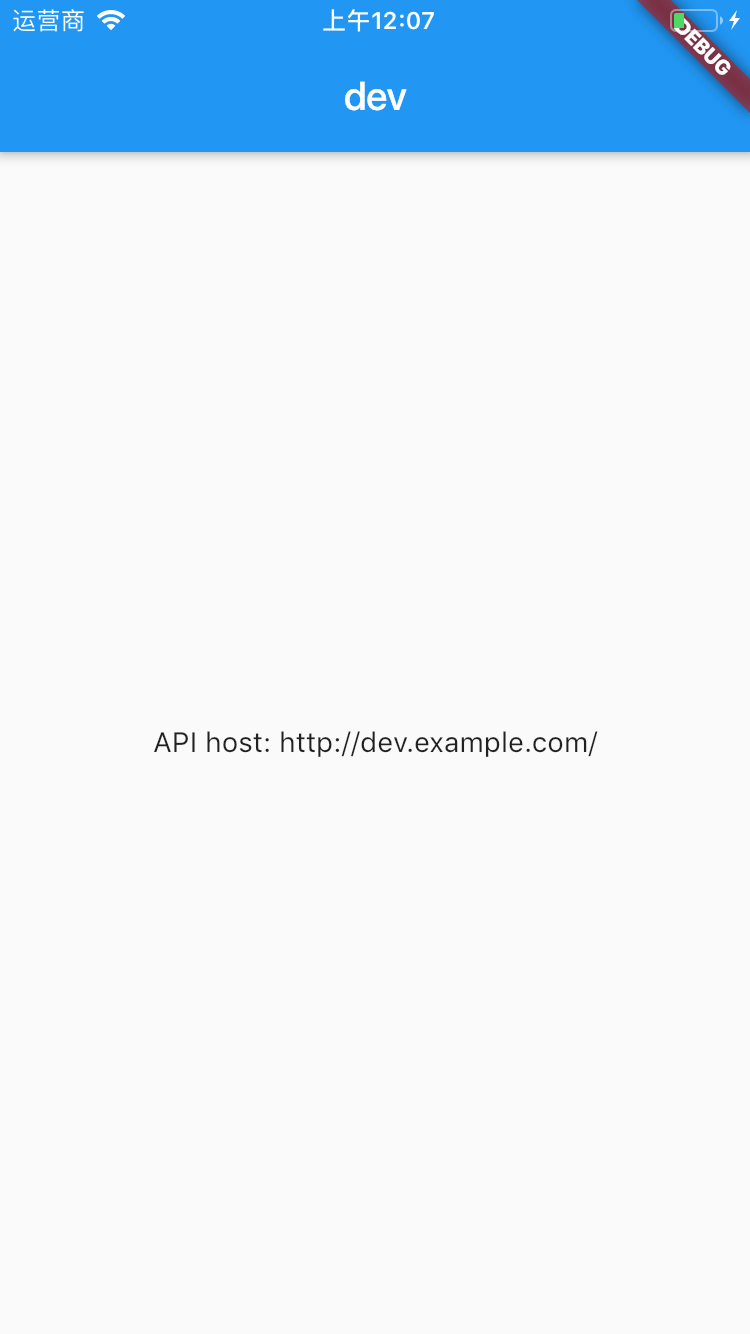

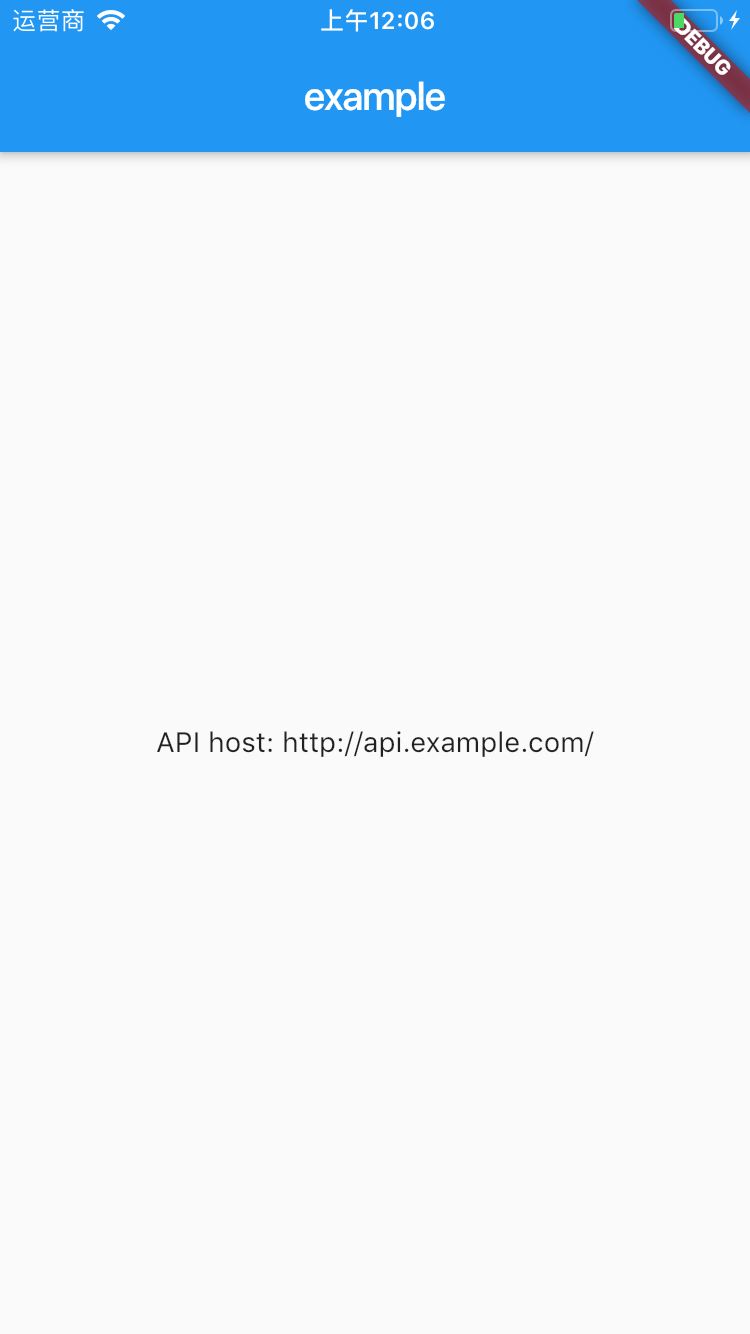

我們試著在不同的入口中進行切換和運行,可以看到,App 已經可以識別出不同的配置環境了:

圖 5 開發環境運行示例

:-:

圖 6 生產環境運行示例

而如果我們想要打包構建出適用于 Android 的 APK,或是 iOS 的 IPA 安裝包,則可以在 flutter build 命令后面,同樣追加–target 或 -t 參數,指定應用程序初始化入口:

~~~

// 打包開發環境應用程序

flutter build apk -t lib/main_dev.dart

flutter build ios -t lib/main_dev.dart

// 打包生產環境應用程序

flutter build apk -t lib/main.dart

flutter build ios -t lib/main.dart

~~~

## 總結

好了,今天的分享就到這里。我們來總結一下今天的主要內容吧。

Flutter 支持 Debug 與 Release 的編譯模式,并且這兩種模式在構建時是完全獨立的。Debug 模式下會打開所有的斷言和調試信息,而 Release 模式下則會關閉這些信息,因此我們可以通過斷言,寫出只在 Debug 模式下生效的代碼。而如果我們想更精準地識別出當前的編譯模式,則可以利用 Dart 所提供的編譯常數 kReleaseMode,寫出只在 Release 模式下生效的代碼。

除此之外,Flutter 對于常見的分環境配置能力也提供了支持,我們可以使用 InheritedWidget 為應用中可配置部分進行封裝抽象,通過配置多入口的方式為應用的啟動注入配置環境。

需要注意的是,雖然斷言和 kReleaseMode 都能夠識別出 Debug 編譯模式,但它們對二進制包的打包構建影響是不同的。

采用斷言的方式,其相關代碼會在 Release 構建中被完全剔除;而如果使用 kReleaseMode 常量來識別 Debug 環境,雖然這段代碼永遠不會在 Release 環境中執行,但卻會被打入到二進制包中,增大包體積。因此,如果沒有特殊需求的話,一定要使用斷言來實現 Debug 特有的邏輯,或是在發布期前將使用 kReleaseMode 判斷的 Debug 邏輯完全刪除。

我把今天分享所涉及到的知識點打包到了[GitHub](https://github.com/cyndibaby905/34_multi_env)中,你可以下載下來,反復運行幾次,加深理解與記憶。

## 思考題

最后,我給你留一道思考題吧。

在保持生產環境代碼不變的情況下,如果想在開發環境中支持不同配置的切換,我們應該如何實現?

- 前言

- 開篇詞

- 預習篇

- 01丨預習篇 · 從0開始搭建Flutter工程環境

- 02丨預習篇 · Dart語言概覽

- Flutter開發起步

- 03丨深入理解跨平臺方案的歷史發展邏輯

- 04丨Flutter區別于其他方案的關鍵技術是什么?

- 05丨從標準模板入手,體會Flutter代碼是如何運行在原生系統上的

- Dart語言基礎

- 06丨基礎語法與類型變量:Dart是如何表示信息的?

- 07丨函數、類與運算符:Dart是如何處理信息的?

- 08丨綜合案例:掌握Dart核心特性

- Flutter基礎

- 09丨Widget,構建Flutter界面的基石

- 10丨Widget中的State到底是什么?

- 11丨提到生命周期,我們是在說什么?

- 12丨經典控件(一):文本、圖片和按鈕在Flutter中怎么用?

- 13丨ListView在Flutter中是什么?

- 14 丨 經典布局:如何定義子控件在父容器中排版位置?

- 15 丨 組合與自繪,我該選用何種方式自定義Widget?

- 16 丨 從夜間模式說起,如何定制不同風格的App主題?

- 17丨依賴管理(一):圖片、配置和字體在Flutter中怎么用?

- 18丨依賴管理(二):第三方組件庫在Flutter中要如何管理?

- 19丨用戶交互事件該如何響應?

- 20丨關于跨組件傳遞數據,你只需要記住這三招

- 21丨路由與導航,Flutter是這樣實現頁面切換的

- Flutter進階

- 22丨如何構造炫酷的動畫效果?

- 23丨單線程模型怎么保證UI運行流暢?

- 24丨HTTP網絡編程與JSON解析

- 25丨本地存儲與數據庫的使用和優化

- 26丨如何在Dart層兼容Android-iOS平臺特定實現?(一)

- 27丨如何在Dart層兼容Android-iOS平臺特定實現?(二)

- 28丨如何在原生應用中混編Flutter工程?

- 29丨混合開發,該用何種方案管理導航棧?

- 30丨為什么需要做狀態管理,怎么做?

- 31丨如何實現原生推送能力?

- 32丨適配國際化,除了多語言我們還需要注意什么

- 33丨如何適配不同分辨率的手機屏幕?

- 34丨如何理解Flutter的編譯模式?

- 35丨HotReload是怎么做到的?

- 36丨如何通過工具鏈優化開發調試效率?

- 37丨如何檢測并優化FlutterApp的整體性能表現?

- 38丨如何通過自動化測試提高交付質量?

- Flutter綜合應用

- 39丨線上出現問題,該如何做好異常捕獲與信息采集?

- 40丨衡量FlutterApp線上質量,我們需要關注這三個指標

- 41丨組件化和平臺化,該如何組織合理穩定的Flutter工程結構?

- 42丨如何構建高效的FlutterApp打包發布環境?

- 43丨如何構建自己的Flutter混合開發框架(一)?

- 44丨如何構建自己的Flutter混合開發框架(二)?

- 結束語

- 結束語丨勿畏難,勿輕略