# 參考鏈接

[鏈接1](http://caibaojian.com/mobile-knowledge.html)

[鏈接2](https://www.cnblogs.com/luguiqing/p/7910686.html)

[鏈接3](https://www.cnblogs.com/superlizhao/p/8729190.html)

[鏈接4](https://juejin.im/post/5cddf289f265da038f77696c#heading-46)

[TOC]

# viewport

viewport 模板:

忽略將頁面中的數字識別為電話號碼:

`<meta name="format-detection" content="telephone=no" />`

H5 頁面窗口自動調整到設備寬度,并禁止用戶縮放頁面:

`<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no" />`

忽略 Android 平臺中對郵箱地址的識別:

`<meta name="format-detection" content="email=no" />`

```html

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta content="width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no" name="viewport">

<meta content="yes" name="apple-mobile-web-app-capable">

<meta content="black" name="apple-mobile-web-app-status-bar-style">

<meta content="telephone=no" name="format-detection">

<meta content="email=no" name="format-detection">

<title>標題</title>

<link rel="stylesheet" href="index.css">

</head>

<body>

這里開始內容

</body>

</html>

```

# 相關概念

來源:[鏈接4](https://juejin.im/post/5cddf289f265da038f77696c#heading-46)

## 英寸

一般用英寸描述屏幕的物理大小,如電腦顯示器的`17`、`22`,手機顯示器的`4.8`、`5.7`等使用的單位都是英寸。

需要注意,上面的尺寸都是屏幕對角線的長度:

英寸(`inch`,縮寫為`in`)在荷蘭語中的本意是大拇指,一英寸就是指甲底部普通人拇指的寬度。

英寸和厘米的換算:`1英寸 = 2.54 厘米`

## 分辨率

<span style="font-size: 20px;">像素</span>

像素即一個小方塊,它具有特定的位置和顏色。

圖片、電子屏幕(手機、電腦)就是由無數個具有特定顏色和特定位置的小方塊拼接而成。

像素可以作為圖片或電子屏幕的最小組成單位。

通常我們所說的分辨率有兩種:屏幕分辨率和圖像分辨率。

<span style="font-size: 20px;">屏幕分辨率</span>

屏幕分辨率指一個屏幕具體由多少個像素點組成:

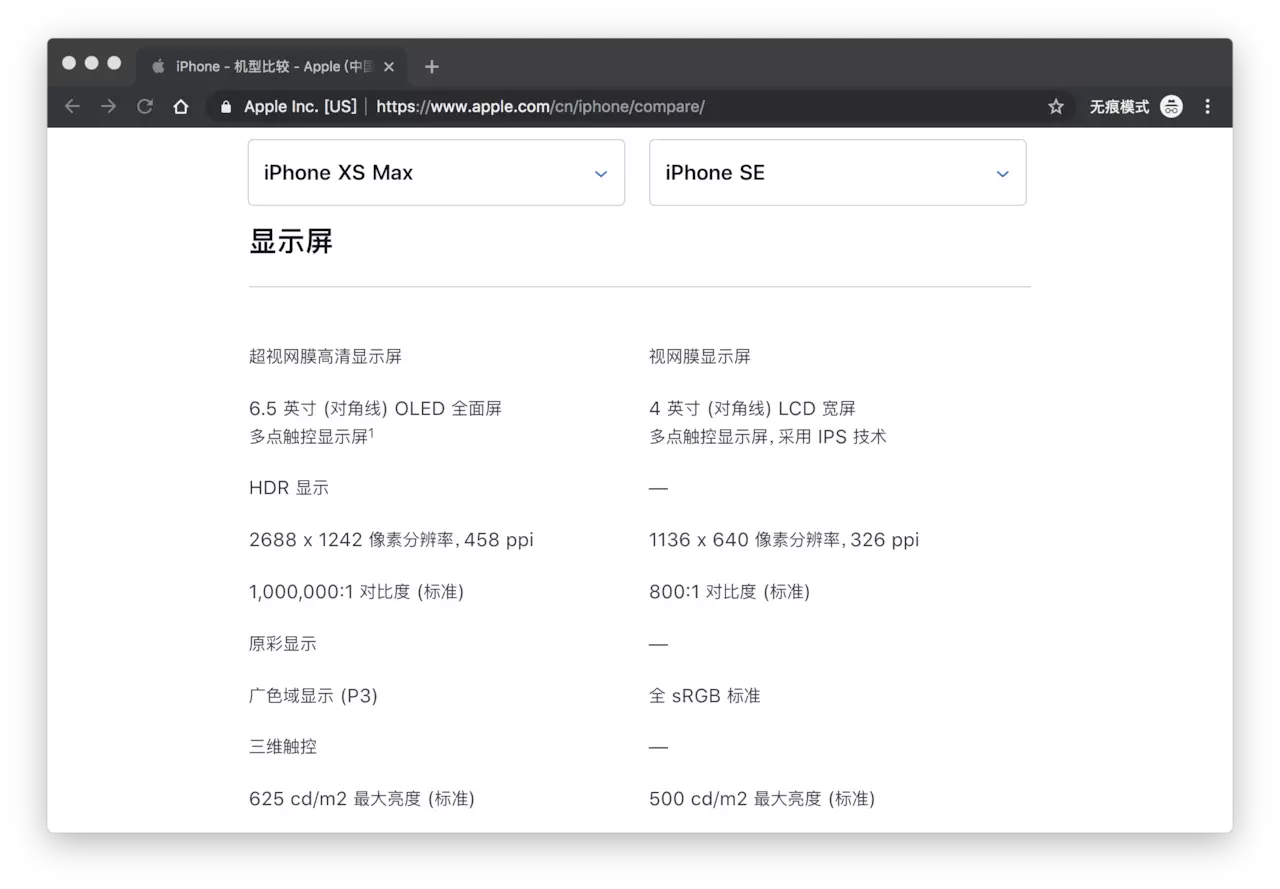

`iPhone XS Max`和`iPhone SE`的分辨率分別為`2688 x 1242`和`1136 x 640`。這表示手機分別在垂直和水平上所具有的像素點數。

當然分辨率高不代表屏幕就清晰,屏幕的清晰程度還與尺寸有關。

<span style="font-size: 20px;">圖像分辨率</span>

我們通常說的`圖片分辨率`其實是指圖片含有的`像素數`,比如一張圖片的分辨率為`800 x 400`。這表示圖片分別在垂直和水平上所具有的像素點數為`800`和`400`。

同一尺寸的圖片,分辨率越高,圖片越清晰。

<span style="font-size: 20px;">PPI</span>

`PPI(Pixel Per Inch)`:每英寸包括的像素數。

`PPI`可以用于描述屏幕的清晰度以及一張圖片的質量。

使用`PPI`描述圖片時,`PPI`越高,圖片質量越高,使用`PPI`描述屏幕時,`PPI`越高,屏幕越清晰。

在上面描述手機分辨率的圖片中,我們可以看到:`iPhone XS Max` 和 `iPhone SE`的`PPI`分別為`458`和`326`,這足以證明前者的屏幕更清晰。

由于手機尺寸為手機對角線的長度,我們通常使用如下的方法計算`PPI`:

<span style="font-size: 20px; ">DPI</span>

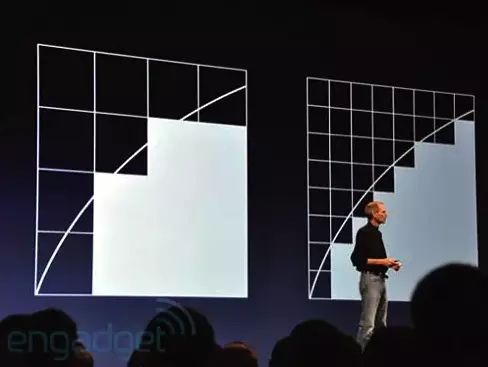

`DPI(Dot Per Inch)`:即每英寸包括的點數。

這里的點是一個抽象的單位,它可以是屏幕像素點、圖片像素點也可以是打印機的墨點。

平時你可能會看到使用`DPI`來描述圖片和屏幕,這時的`DPI`應該和`PPI`是等價的,`DPI`最常用的是用于描述打印機,表示打印機每英寸可以打印的點數。

一張圖片在屏幕上顯示時,它的像素點數是規則排列的,每個像素點都有特定的位置和顏色。

當使用打印機進行打印時,打印機可能不會規則的將這些點打印出來,而是使用一個個打印點來呈現這張圖像,這些打印點之間會有一定的空隙,這就是`DPI`所描述的:打印點的密度。

在上面的圖像中我們可以清晰的看到,打印機是如何使用墨點來打印一張圖像。

所以,打印機的`DPI`越高,打印圖像的精細程度就越高,同時這也會消耗更多的墨點和時間。

## 設備獨立像素

實際上,上面我們描述的像素都是`物理像素`,即設備上真實的物理單元。

下面我們來看看`設備獨立像素`究竟是如何產生的:

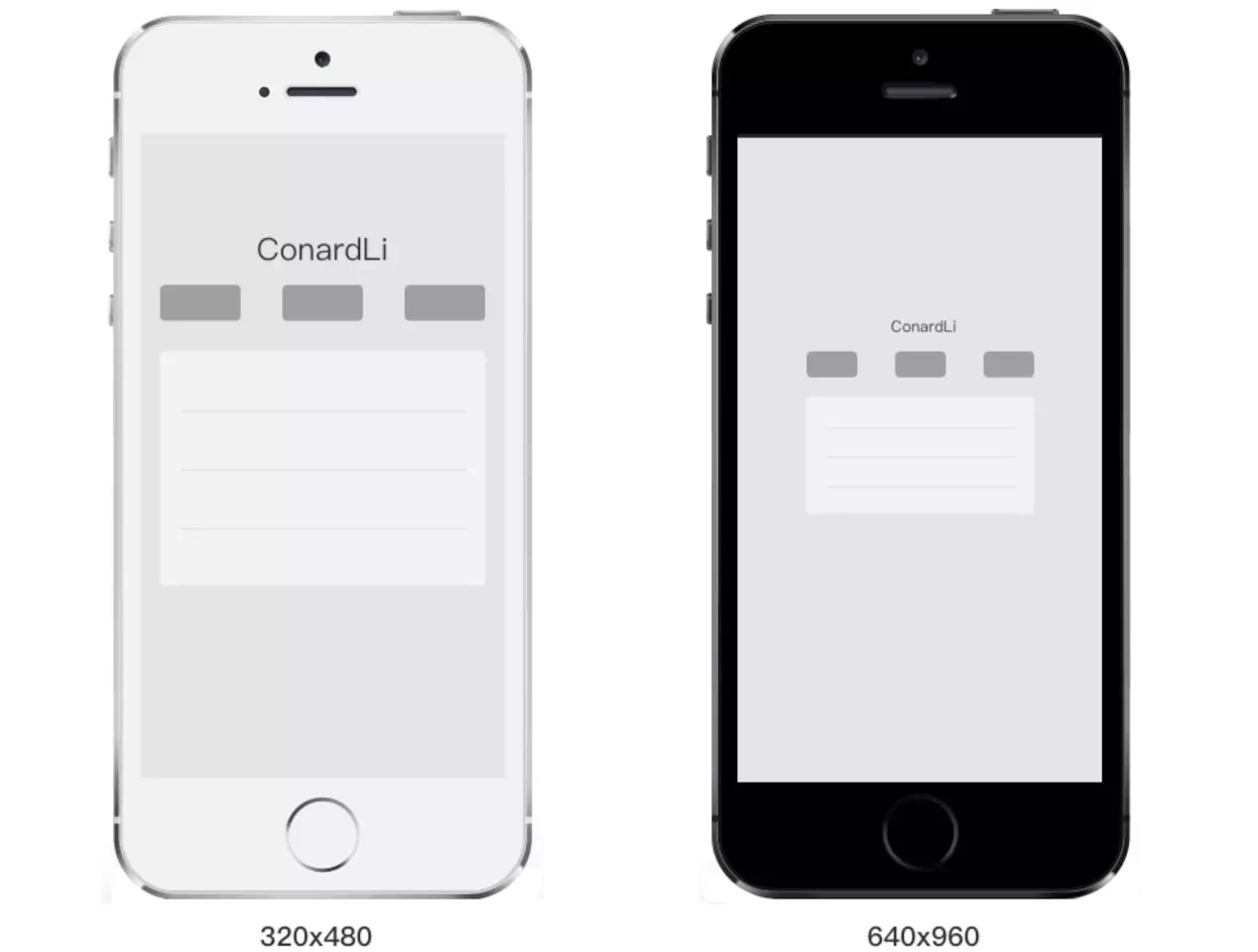

智能手機發展非常之快,在幾年之前,我們還用著分辨率非常低的手機,比如下面左側的白色手機,它的分辨率是`320x480`,我們可以在上面瀏覽正常的文字、圖片等等。

但是,隨著科技的發展,低分辨率的手機已經不能滿足我們的需求了。很快,更高分辨率的屏幕誕生了,比如下面的黑色手機,它的分辨率是`640x940`,正好是白色手機的兩倍。

理論上來講,在白色手機上相同大小的圖片和文字,在黑色手機上會被縮放一倍,因為它的分辨率提高了一倍。這樣,豈不是后面出現更高分辨率的手機,頁面元素會變得越來越小嗎?

然而,事實并不是這樣的,我們現在使用的智能手機,不管分辨率多高,他們所展示的界面比例都是基本類似的。喬布斯在`iPhone4`的發布會上首次提出了`Retina Display`(視網膜屏幕)的概念,它正是解決了上面的問題,這也使它成為一款跨時代的手機。

在`iPhone4`使用的視網膜屏幕中,把`2x2`個像素當`1`個像素使用,這樣讓屏幕看起來更精致,但是元素的大小卻不會改變。

我們必須用一種單位來同時告訴不同分辨率的手機,它們在界面上顯示元素的大小是多少,這個單位就是設備獨立像素(`Device Independent Pixels`)簡稱`DIP`或`DP`。上面我們說,列表的寬度為`300`個像素,實際上我們可以說:列表的寬度為`300`個設備獨立像素。

<span style="font-size:20px;">設備像素比</span>

設備像素比`device pixel ratio`簡稱`dpr`,即物理像素和設備獨立像素的比值。

在`web`中,瀏覽器為我們提供了`window.devicePixelRatio`來幫助我們獲取`dpr`。

在`css`中,可以使用媒體查詢`min-device-pixel-ratio`,區分`dpr`:

```css

@media (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),(min-device-pixel-ratio: 2){ }

```

# 移動端適配方案

## flexible 方案

`flexible`方案是阿里早期開源的一個移動端適配解決方案,引用`flexible`后,我們在頁面上統一使用`rem`來布局。

它的核心代碼非常簡單:

```js

// set 1rem = viewWidth / 10

function setRemUnit () {

var rem = docEl.clientWidth / 10

docEl.style.fontSize = rem + 'px'

}

setRemUnit();

```

`rem`是相對于`html`節點的`font-size`來做計算的。上面的代碼中,將`html`節點的`font-size`設置為頁面`clientWidth`(布局視口)的`1/10`,即`1rem`就等于頁面布局視口的`1/10`,這就意味著我們后面使用的`rem`都是按照頁面比例來計算的。

這時,我們只需要將`UI`出的圖轉換為`rem`即可。

以`iPhone6`為例:布局視口為`375px`,則`1rem = 37.5px`,這時`UI`給定一個元素的寬為`75px`(設備獨立像素),我們只需要將它設置為`75 / 37.5 = 2rem`。

## vh、vw 方案

`vh、vw`方案即將視覺視口寬度 `window.innerWidth`和視覺視口高度`window.innerHeight` 等分為 100 份。

上面的`flexible`方案就是模仿這種方案,因為早些時候`vw`還沒有得到很好的兼容。

| 單位 | 描述 |

| --- | --- |

| vw| viewpoint width 視窗寬度; 1vw = 視窗寬度的 1% |

| vh| viewpoint height 視窗高度;1vh = 視窗高度的 1% |

| vmin| vw 和 vh 中較小的那個 |

| vmax| vw 和 vh 中較大的那個 |

如果視覺視口為`375px`,那么`1vw = 3.75px`,這時`UI`給定一個元素的寬為`75px`(設備獨立像素),我們只需要將它設置為`75 / 3.75 = 20vw`。

這里的比例關系我們也不用自己換算,我們可以使用`PostCSS`的 `postcss-px-to-viewport` 插件幫我們完成這個過程。寫代碼時,我們只需要根據`UI`給的設計圖寫`px`單位即可。

當然,沒有一種方案是十全十美的,`vw`同樣有一定的缺陷:

- `px`轉換成`vw`不一定能完全整除,因此有一定的像素差。

- 比如當容器使用`vw`,`margin`采用`px`時,很容易造成整體寬度超過`100vw`,從而影響布局效果。當然我們也是可以避免的,例如使用`padding`代替`margin`,結合`calc()`函數使用等等.

# 1px 問題

為了適配各種屏幕,我們寫代碼時一般使用設備獨立像素來對頁面進行布局。

而在設備像素比大于`1`的屏幕上,我們寫的`1px`實際上是被多個物理像素渲染,這就會出現`1px`在有些屏幕上看起來很粗的現象。

## 偽類 + transform

基于`media`查詢判斷不同的設備像素比對線條進行縮放:

```css

.border_1px:before{

content: '';

position: absolute;

top: 0;

height: 1px;

width: 100%;

background-color: #000;

transform-origin: 50% 0%;

}

@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){

.border_1px:before{

transform: scaleY(0.5);

}

}

@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:3){

.border_1px:before{

transform: scaleY(0.33);

}

}

```

## 使用圖片來代替

基于`media`查詢判斷不同的設備像素比給定不同的`border-image`或`background-image`

```css

.border_1px{

border-bottom: 1px solid #000;

}

@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){

.border_1px{

background: url(../img/1pxline.png) repeat-x left bottom;

background-size: 100% 1px;

}

}

```

## svg

上面我們`border-image`和`background-image`都可以模擬`1px`邊框,但是使用的都是位圖,還需要外部引入。

借助`PostCSS`的`postcss-write-svg`我們能直接使用`border-image`和`background-image`創建`svg`的`1px`邊框:

```css

@svg border_1px {

height: 2px;

@rect {

fill: var(--color, black);

width: 100%;

height: 50%;

}

}

.example { border: 1px solid transparent; border-image: svg(border_1px param(--color #00b1ff)) 2 2 stretch; }

```

編譯后:

```css

.example { border: 1px solid transparent; border-image: url("data:image/svg+xml;charset=utf-8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='2px'%3E%3Crect fill='%2300b1ff' width='100%25' height='50%25'/%3E%3C/svg%3E") 2 2 stretch; }

```

# 圖像模糊問題

## 產生原因

我們平時使用的圖片大多數都屬于位圖(`png、jpg...`),位圖由一個個像素點構成的,每個像素都具有特定的位置和顏色值。理論上,位圖的每個像素對應在屏幕上使用一個物理像素來渲染,才能達到最佳的顯示效果。

而在`dpr > 1`的屏幕上,位圖的一個像素可能由多個物理像素來渲染,然而這些物理像素點并不能被準確的分配上對應位圖像素的顏色,只能取近似值,所以相同的圖片在`dpr > 1`的屏幕上就會模糊:

## 解決方案

為了保證圖片質量,我們應該盡可能讓一個屏幕像素來渲染一個圖片像素,所以,針對不同`DPR`的屏幕,我們需要展示不同分辨率的圖片。

如:在`dpr=2`的屏幕上展示兩倍圖`(@2x)`,在`dpr=3`的屏幕上展示三倍圖`(@3x)`。

<span style="font-size: 20px;">media 查詢</span>

使用`media`查詢判斷不同的設備像素比來顯示不同精度的圖片:

```css

.avatar{

background-image: url(conardLi_1x.png);

}

@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){

.avatar{

background-image: url(conardLi_2x.png);

}

}

@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:3){

.avatar{

background-image: url(conardLi_3x.png);

}

}

```

<span style="font-size: 20px;">image-set</span>

```css

.avatar {

background-image: -webkit-image-set( "conardLi_1x.png" 1x, "conardLi_2x.png" 2x );

}

```

<span style="font-size: 20px;">srcset</span>

使用`img`標簽的`srcset`屬性,瀏覽器會自動根據像素密度匹配最佳顯示圖片:

```html

<img src="conardLi_1x.png"

srcset=" conardLi_2x.png 2x, conardLi_3x.png 3x">

```

<span style="font-size: 20px;">使用 svg</span>

`SVG`的全稱是可縮放矢量圖(`Scalable Vector Graphics`)。不同于位圖的基于像素,`SVG`則是屬于對圖像的形狀描述,所以它本質上是文本文件,體積較小,且不管放大多少倍都不會失真。

除了我們手動在代碼中繪制`svg`,我們還可以像使用位圖一樣使用`svg`圖片:

```css

<img src="conardLi.svg">

<img src="data:image/svg+xml;base64,[data]">

.avatar {

background: url(conardLi.svg);

}

```

# 觸摸事件

## 點透問題

場景:當點擊絕對定位元素的時候,下面的元素雖然被遮蓋,但也被觸發了。

原因:touchstart 早于 touchend 早于click。 亦即 click 的觸發是有延遲的,這個時間大概在 300ms 左右,也就是說我們 tap 觸發之后蒙層隱藏, 此時 click 還沒有觸發,300ms 之后由于蒙層隱藏,我們的 click 觸發到了下面的 a 鏈接上。

解決方案:

(1)盡量都使用 touch 事件來替換 click 事件。例如用 touchend 事件(推薦)。

(2)用 fastclick,https://github.com/ftlabs/fastclick

,原理: 在檢測到 touchend 事件的時候,通過 DOM 自定義事件立即觸發一個 click 事件,并把瀏覽器在 300ms 之后真正的 click 事件阻止掉

(3)延遲一定的時間(300ms+)來處理事件 (不推薦)

[https://www.cnblogs.com/jianzhixuan/p/6944960.html](https://www.cnblogs.com/jianzhixuan/p/6944960.html)

- 序言 & 更新日志

- H5

- Canvas

- 序言

- Part1-直線、矩形、多邊形

- Part2-曲線圖形

- Part3-線條操作

- Part4-文本操作

- Part5-圖像操作

- Part6-變形操作

- Part7-像素操作

- Part8-漸變與陰影

- Part9-路徑與狀態

- Part10-物理動畫

- Part11-邊界檢測

- Part12-碰撞檢測

- Part13-用戶交互

- Part14-高級動畫

- CSS

- SCSS

- codePen

- 速查表

- 面試題

- 《CSS Secrets》

- SVG

- 移動端適配

- 濾鏡(filter)的使用

- JS

- 基礎概念

- 作用域、作用域鏈、閉包

- this

- 原型與繼承

- 數組、字符串、Map、Set方法整理

- 垃圾回收機制

- DOM

- BOM

- 事件循環

- 嚴格模式

- 正則表達式

- ES6部分

- 設計模式

- AJAX

- 模塊化

- 讀冴羽博客筆記

- 第一部分總結-深入JS系列

- 第二部分總結-專題系列

- 第三部分總結-ES6系列

- 網絡請求中的數據類型

- 事件

- 表單

- 函數式編程

- Tips

- JS-Coding

- Framework

- Vue

- 書寫規范

- 基礎

- vue-router & vuex

- 深入淺出 Vue

- 響應式原理及其他

- new Vue 發生了什么

- 組件化

- 編譯流程

- Vue Router

- Vuex

- 前端路由的簡單實現

- React

- 基礎

- 書寫規范

- Redux & react-router

- immutable.js

- CSS 管理

- React 16新特性-Fiber 與 Hook

- 《深入淺出React和Redux》筆記

- 前半部分

- 后半部分

- react-transition-group

- Vue 與 React 的對比

- 工程化與架構

- Hybird

- React Native

- 新手上路

- 內置組件

- 常用插件

- 問題記錄

- Echarts

- 基礎

- Electron

- 序言

- 配置 Electron 開發環境 & 基礎概念

- React + TypeScript 仿 Antd

- TypeScript 基礎

- React + ts

- 樣式設計

- 組件測試

- 圖標解決方案

- Storybook 的使用

- Input 組件

- 在線 mock server

- 打包與發布

- Algorithm

- 排序算法及常見問題

- 劍指 offer

- 動態規劃

- DataStruct

- 概述

- 樹

- 鏈表

- Network

- Performance

- Webpack

- PWA

- Browser

- Safety

- 微信小程序

- mpvue 課程實戰記錄

- 服務器

- 操作系統基礎知識

- Linux

- Nginx

- redis

- node.js

- 基礎及原生模塊

- express框架

- node.js操作數據庫

- 《深入淺出 node.js》筆記

- 前半部分

- 后半部分

- 數據庫

- SQL

- 面試題收集

- 智力題

- 面試題精選1

- 面試題精選2

- 問答篇

- 2025面試題收集

- Other

- markdown 書寫

- Git

- LaTex 常用命令

- Bugs