# 1985:SuperMemo 的誕生

[TOC=2,5]

## 為了更好學習的動力

我在教育系統里待了 22 年。關于學校教育的古老真理與我的觀點完全吻合。我從不喜歡上學,但我總是喜歡學習。我從不讓學校妨礙我的學習。在公立學校系統待了 12 年之后,進入大學時,我仍然熱愛學習。學校教育并沒有破壞這種熱愛,主要有兩個原因:(1)學校對我很寬容,(2)在家里,我可以自由地學習我喜歡的東西。在共產主義的波蘭,我從未真正經歷過沉重的學業帶來的毒鞭。這個制度疏忽大意,我喜歡由此帶來的自由。

我們都知道最好的學習來自激情。它是由學習內驅力驅動的。我的學習內驅力很強,但也夾雜著一些挫折。我學得越多,就越能看到遺忘的力量。我無法通過更多的學習來彌補遺忘 。與其他學生相比,我的記憶力并不差,但很明顯,我的記憶力有漏洞。

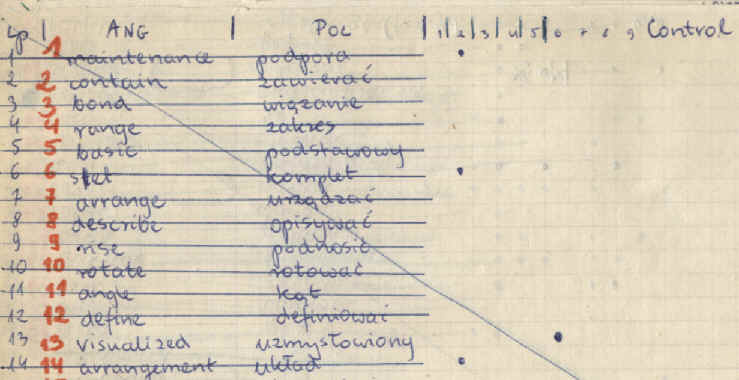

1982 年,我更加關注大多數學生遲早會發現的東西:考試效果。我開始形成主動回憶的知識。我會把問題寫在一頁的左邊,答案寫在右邊的一欄里:

> **圖:** 1982 年,我的學習資料被組織成問答欄,用于主動回憶。圖為我的波蘭英語單詞對數據庫(1982 年 6 月)

這樣,我就可以用一張紙把答案蓋住,并通過主動回憶來獲得更好的復習記憶效果。這是一個緩慢的過程,但學習效率顯著提高。我當時的筆記被描述為“*快速吸收材料*”,指的是學習的速度,表示的是這種特定的兩欄方式,我的知識就是用這種方式記錄下來的。

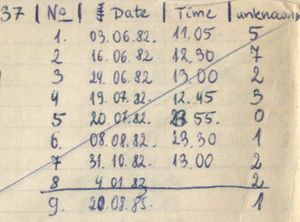

在 1982 - 1983 年期間,我不斷擴大我在生物化學和英語領域的“快速吸收”知識。我會不時地回顧我的資料頁,以減少遺忘。我的記憶力提高了,但我再次碰壁只是時間問題。我擁有的頁面越多,復習的頻率越低,記憶遺漏的問題就越明顯。下面是一個重復歷史的例子:

> **圖:** 復習歷史是記錄復習的日期和成績。在這個例子中,1982 - 1985 年進行了 8 次重復。38 對單詞的頁面記錄了每次重復 0 - 7 次的記憶流失。這種斷斷續續的復習在 1985 年被 SuperMemo 方法所取代

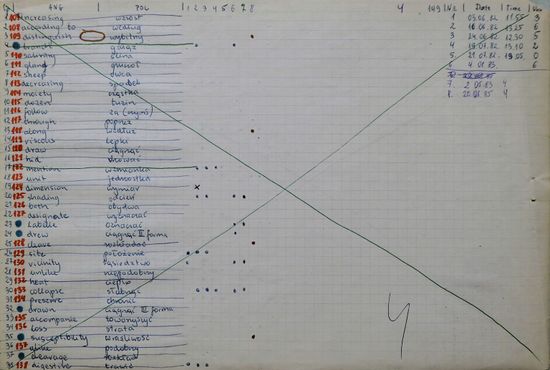

1982 年 6 月到 1984 年 12 月之間,我的英語 - 波蘭語單詞對筆記本增加到 79 頁,看起來像這樣:

> **圖:** 我的英語 - 波蘭語筆記本中的一個典型頁面開始于 1982 年 6 月。單詞對將列在左側。復習歷史記錄在右側。回憶錯誤將被標記為中間的點

這 79 頁只有 2794 個單詞。這只是我所需要的一小部分,而且已經相當令人頭疼了。有趣的是,這些頁面是為被動理解英語而建立的(英語:波蘭語)。直到 1984 年,我才開始積極學習英語(波蘭語:英語)。這兩年的耽擱來自這樣一個事實:我發現被動的詞匯知識在閱讀中就足夠了,但對于說一門語言是不夠的,可惜為時已晚。這種在 6 年學校教育后的無知是一種常態。學校做了大量的練習,但對什么才能提高學習效率卻鮮有說明。

1984 年底,我決定改進復習過程,并進行一項改變了我生活的實驗。最后,三十年后,我非常自豪地注意到它實際上影響了數百萬人。實驗打開了閘門。我們已經進入了更快更好學習的時代。

我在 1990 年的碩士論文中是這樣描述這個初級階段的:

> 存檔警告:為什么使用文字存檔?

>

> 本文是 Piotr Wozniak 的“*學習的優化*”(1990)的一部分

>

> 1982 年,我對記憶機制進行了第一次觀察,這些觀察后來被用于制定 Supermemo 方法。作為一名當時的分子生物學學生,我被通過數學、物理、化學、生物學等考試所需的大量知識所淹沒。問題不在于無法掌握這些知識。通常情況下,2 - 3 天的密集學習足以使頭腦中充滿通過考試所需的數據。令人沮喪的是,在考試后的幾個月后,新獲得的學識中只有極小的一部分可以留在記憶中。

>

> 我的第一個觀察結果,對每個細心的學生來說都是顯而易見的,那就是學習的關鍵要素之一是積極的回憶。這種觀察表明,如果沒有試圖從記憶中回憶所學到的事實,被動閱讀書籍是不夠的。將學習過程建立在回憶基礎上的原則稍后將被稱為**主動回憶原則**。如果學生提出的問題是具體的而不是一般的,那么回憶的過程會更快,也不會降低效率。這是因為一般問題的答案包含描述應答子組件之間的關系所必需的冗余信息。

>

> 為了說明這個問題,讓我們設想一個極端的情況,在這種情況下,一個學生想要掌握某種教科書中包含的知識,而誰在回憶過程中只使用一個問題:你從教科書中學到了什么?顯然,描述這本書的章節順序的信息將有助于回答這個問題,但對于學生真正想知道的內容來說,這肯定是多余的。將回憶過程建立在具體問題基礎上的原則稍后將被稱為**最小信息原則**。這一原則似乎是合理的,不僅僅是因為消除了冗余。

>

> 考慮到主動回憶和最小信息的原則,我創建了我的第一個數據庫(即問題和答案的集合),試圖將獲得的知識保留在記憶中。當時,數據庫是以書面形式存儲在紙上的。我的第一個數據庫開始于 1982 年 6 月 6 日,由頁面組成,每個頁面包含大約 40 對單詞。一對單詞中的第一個單詞(即問題)是英語術語,第二個單詞(即答案)是波蘭語中的等價詞。我將這些對稱為**項目**。

>

> 我在數據庫中以不規則的間隔重復特定的頁面(主要取決于是否有時間),并記錄重復的日期,沒有被記住的項目及其數量。在足夠頻繁地執行重復的條件下,這種將獲得的知識保存在記憶中的方法對于中等大小的數據庫來說是足夠的。

>

## 間隔重復誕生的日子:1985 年 7 月 31 日

### 直覺

1984 年,我關于記憶的推理基于兩個可能所有學生都有的簡單直覺:

- 如果我們復習兩次,我們就能更好地記住它。這很明顯,不是嗎?如果我們把它復習三遍,我們可能會記得更清楚。

- 如果我們記住一組筆記,它們將逐漸從記憶中消失,即不是一次全部消失。這在生活中很容易觀察到。記憶有不同的壽命

這兩種直覺應該讓每個人都想知道:我們失去了多少筆記,速度有多快?我們下一次應該什么時候復習?

直到今天,我仍然感到驚訝的是,很少有人費心去測量這個“最佳間隔”。當我自己測量它時,我確信我會在心理學書籍中找到更準確的結果。我沒有。請看:為什么間隔重復研究總是失敗?

### 實驗

下面這個簡單的實驗導致了間隔重復的誕生。它于 1985 年進行,并于 1990 年在我的碩士論文中首次描述。它被用來建立前 5 頁重復知識頁的最佳間隔。每頁包含大約 40 個單詞對,最佳間隔在大約 5 - 10% 的知識被遺忘的時候取到。當然,這些間隔只適合于特定類型的知識,以及特定的人(在本例中是我)。此外,為了加快速度,測量樣本很小。請注意,這不是一個研究項目。它不是為出版而準備的。目的只是為了加快我自己的學習速度。我確信肯定有其他人更精確地測量了間隔,但在 Google 誕生 13 年前,我認為測量間隔會比挖掘圖書館尋找更好的數據更快。實驗于 1985 年 8 月 24 日結束,我最初將這一天命名為間隔重復的生日。然而,在 2018 年寫這篇課文時,我找到了原始的學習材料,似乎是我對學習的渴望讓我在 1985 年 7 月 31 日制定了算法大綱。這是我開始學習人類生物學的一天,使用我的間隔重復算法。

基于這個原因,我可以說最準確的 Supermemo 和計算間隔重復的誕生日是 1985 年 7 月 31 日。

到 7 月 31 日,在實驗結束之前,結果似乎是可以預測的。在后來的幾年里,這一特殊實驗的發現顯得相當普遍,可以擴展到更多的知識領域,并擴展到整個健康的成年人群體。即使在 2018 年,算法 SM-17 的默認設置也與那些早期的初步發現相差不遠。

> **間隔重復出生于 1985 年 7 月 31 日**

這是我碩士論文中對實驗的原始描述,對語法和風格做了一些小的修改。2018 年增加了文本中的重點,以突出重要部分。如果文本看起來枯燥難懂,請比較一下 1885 年艾賓浩斯。這是在記憶區域中相同的書寫風格。只有目標不同。艾賓浩斯試圖理解記憶。100 年后,我只想學得更快:

> 存檔警告:為什么使用文字存檔?

>

> 本文是 Piotr Wozniak 的“*學習的優化*”(1990)的一部分

>

> **旨在近似最佳重復間隔長度的實驗**(1985 年 2 月 25 日 - 1985 年 8 月 24 日):

>

> 1. 實驗分為 A、B、C、… 等階段。這些階段中的每個階段旨在計算第二、第三、第四和進一步的準最優重復間隔(第一間隔被設置為一天,因為從早先收集的數據判斷,它似乎是最合適的間隔)。建立準最佳間隔的標準是,它們應該盡可能長,并允許記憶知識的損失不超過 5%。

> 2. 每一階段 A、B、C 中記憶的知識由5頁組成,約40個項目,形式如下:

> 3. 在給定階段中使用的每一頁在單個會話中被記憶,并在第二天重復。為了避免混淆,請注意,為了簡化進一步的考慮,我使用術語“第一次重復”來表示對一個項目或一組項目的記憶。畢竟,記憶和再學習這兩個過程都有相同的形式:回答問題,直到錯誤數量達到零為止。

> 4. 在階段 A(2 月 25 日 - 3 月 16 日),對五頁中的每一頁分別間隔 2,4,6,8 和 10 天進行第三次重復。這些重復后觀察到的知識損失分別為 0,0,0,1,17%。選擇七天間隔來近似分隔第二和第三重復的第二準最佳重復間隔。

> 5. 在階段B(3 月 20 日 - 4 月 13 日)中,第三次重復是在七天間隔之后進行的,而第四次重復分別在 6,8,11,13,16 天內對五頁中的每一頁進行。觀察到的知識損失總計為 3,0,0,0,1%。選擇 16 天間隔來近似第三準最佳間隔。注:從科學上講,用第三個間隔的更長變體重復階段 B 會更有效,因為即使在所選間隔中最長的間隔之后,知識損失也很少;然而,那時我太渴望看到進一步步驟的結果,花時間重復看起來足夠成功的階段 B(即,導致良好的保留)。

> 6. 在C階段(4 月 20 日 - 6 月 21 日),在間隔7天之后進行第三次重復,在間隔 16 天之后進行第四次重復,在間隔 20 天、24 天、28 天、33 天和 38 天之后進行第五次重復。觀察到的知識損失為 0,3,5,3,0%。階段 C 在第五次重復(5 月 31 日 - 8 月 24 日)之前重復了更長的時間間隔。間期和記憶損失分別為:32-8%,35-8%,39-17%,44-20%,51%-51% 和 60-20%。選擇 35 天的間隔來近似第四準最佳間隔。

>

> 不難注意到,所描述的實驗的每個階段花費的時間大約是前一個階段的兩倍。可能需要幾年時間來建立前十個準最佳重復間隔。實際上,我在接下來的幾年里繼續進行這類實驗,以獲得對記憶知識的最佳間隔重復過程的更深層次的理解。然而,在那時,我決定將這些發現應用于我日常的學習過程中。

>

1985 年 7 月 31 日,我已經能感覺到實驗的結果了。我開始用紙上的 Supermemo 來學習人類生物學。那一天是提名 Supermemo 生日和間隔重復生日的最佳日期。

## 1985 年 7 月 31 日的事件

1985 年 7 月 31 日,Supermemo 誕生了。我從我的間隔重復實驗中得到的大部分數據都是可用的。作為一個熱心的修行者,我沒有等到實驗結束。我想盡快開始學習。在人類生物學中建立了大量的筆記之后,我開始將這些筆記轉換為特殊記憶測試格式(SMT 是 Supermemo 的原始名稱,并且間隔重復)。

> **圖:**特殊記憶測試格式中的人類生物學開始于1985年7月31日(即Supermemo的生日)

我的計算告訴我,以每天 20 分鐘的速度,我需要 537 天來處理我的筆記,并在 1987 年 1 月之前完成這項工作。我還計算出測試的每一頁可能會花費我 2 個小時的生命。盡管 Supermemo 的所有承諾和速度,但這種認識還是相當痛苦的。大學里的學習速度對于人類的記憶能力來說太快了。現在我可以學得更快更好,我也意識到我甚至不會涵蓋我認為可能的一小部分。學校的數量和速度毫無意義。同一天,我發現波蘭共產黨政府取消了微型計算機的進口關稅。這將使在某種程度上在波蘭購買一臺計算機成為可能。這為 2.5 年后開發的 DOS 版 Supermemo開辟了一條道路。

同樣在 7 月 31 日,我注意到,如果假期可以永遠持續下去,我將在學習上取得更大的成就,甚至在生活中取得更大的成就。上學真是浪費時間。然而,征兵的威脅讓我堅持了下來。我會走上一條讓我再上 5 年大學的道路。然而,大部分時間都花在了 Supermemo上,我沒有什么遺憾。

我的間隔重復實驗于 1985 年 8 月 24 日結束。我也開始學習英語詞匯。到那一天,我設法把我的大部分生化材料寫成頁,供 Supermemo 復習。

注:我的碩士論文錯誤地將 1985 年 10 月 1 日作為我開始學習人類生物學的日子(而不是上圖中看到的 7 月 31 日)。1985 年 10 月 1 日實際上是我計算機科學大學的第一天,在其他方面并不引人注目。隨著大學的開始,我的學習時間和學習的精力被戲劇性地削減了。矛盾的是,開學似乎總是預示著良好學習的結束。

## 第一個間隔重復算法:算法 SM-0,1985 年 8 月 25 日

作為我間隔重復實驗的結果,我能夠制定出不需要計算機的第一個間隔重復算法。所有的學習都必須在紙上完成。我在 1985 年沒有電腦。我是在 1986 年才得到我的第一臺微型計算機,ZX Spectrum。Supermemo 不得不等待更長的時間。1987 年,我得到了我的第一臺帶有軟盤驅動器的計算機,Amstrad PC 1512。

我經常被問到這個簡單的問題:“在一個持續了 6 個月的實驗之后,你如何制定 Supermemo?你如何預測 20 年后會發生什么?”

關于最佳間隔長度的第一個實驗得出的結論使預測連續重復間隔的最可能長度成為可能,而無需實際測量超過幾周的保留率!簡而言之,可以用下面的推理來說明這一點。如果研究的頭幾個月產生了以下最佳間隔:1,2,4,8,16 和 32 天,你可以有信心地希望連續的間隔會增加到2倍。

> 存檔警告:為什么使用文字存檔?

>

> 本文是 Piotr Wozniak 的“*學習的優化*”(1990)的一部分

>

> **算法 SM-0 在沒有計算機的間隔重復中使用(1985 年 8 月 25 日)**

>

> 1. 將知識分成盡可能小的問答項目。

>

> 2. 將項目關聯到包含 20 - 40 個元素的組中。這些組后來稱為頁面。

>

> 3. 使用以下間隔(天)重復整個頁面:

> I(1)= 1 天

>

> I(2)= 7 天

>

> I(3)= 16 天

>

> I(4)= 35 天

>

> for i>4: I(i):=I(i-1)*2

>

> 這里:

>

> - I(i) 是第i次重復后使用的間隔

>

> 4. 將 35 天間隔后忘記的所有項目復制到新創建的頁面中(不從以前使用的頁面中刪除)。這些新頁面將以與首次學習項目的頁面相同的方式重復

>

> 注意,假設第五次重復后的間隔在隨后的重復中增加兩次。這個事實是基于直覺而不是實驗。在使用 SM-0 算法的兩年中,收集了足夠的數據來確認這一假設的合理準確性。

>

直到今天,我聽說有些人使用甚至更喜歡紙質版的 Supermemo。以下是 1992 年的描述。

請注意,間隔應該增加兩倍的直覺與學習理論一樣古老。1932 年,C.A.Mace 在他的“學習心理學”一書中暗示了有效的學習方法。他提到“積極的排練”和“重復的修改”,應該以逐漸增加的間隔,大約“一天、兩天、四天、八天等的間隔”。這一命題后來被其他作者采納。其中包括 Paul Pimsleur 和 Tony Buzan,他們都提出了自己的直覺,涉及非常短的間隔(以分鐘為單位)或“最終重復”(幾個月后)。所有這些想法都沒有很好地滲透到學習實踐中。只有計算機應用程序才能在不研究方法論的情況下有效地開始學習。

直觀的間隔倍增因子 2 也在研究記憶進化優化的可能性以響應環境的統計屬性的上下文中出現:“**記憶被優化以滿足環境的概率屬性**”

盡管它很簡單,但在我的碩士論文中,我毫不猶豫地把我的新方法稱為“革命性的”:

> 存檔警告:為什么使用文字存檔?

>

> 本文是 Piotr Wozniak 的“*學習的優化*”(1990)的一部分

>

> 雖然學習速率可能看起來并不驚人,但與我以前的方法相比,算法 SM-0 是革命性的,原因有兩個:

>

> - 隨著時間的推移,知識保留增加而不是減少(就像間歇性學習的情況一樣)。

> - 長期來看,習得率幾乎保持不變(在間歇性學習的情況下,習得率將隨著時間的推移而大幅下降)

>

> [...]

>

> 這是我第一次能夠調和高度的知識保留與不頻繁的重復,結果導致記憶的知識量穩步增加,而不必增加時間負荷!

>

> 80% 的保留率很容易實現,甚至可以通過縮短重復間隔來增加。然而,這將涉及更頻繁的重復,因此,增加了時間負荷。假設的重復間隔在保留和負荷之間提供了令人滿意的折衷。

>

> [...]

>

> 算法 SM-0 的下一個重大改進是在 1987 年應用計算機監控學習過程之后才出現的。同時,我在新的英語和生物數據庫中分別積累了大約 7190 條和 2817 條。在每個數據庫每天估計工作時間為 12 分鐘的情況下,平均知識獲取速率分別為 260 和 110 項/年/分鐘,而知識保留率最差可達 80%。

>

## 從十年的角度看 Supermemo 的誕生

在 Supermemo 誕生十年后,它在波蘭變得相當有名。以下是 J. Kowalski 在 1994 年重述的故事:

> 1982 年,波茲南亞當·米奇維茨大學(Adam Mickiewicz University Of Poznan)20 歲的分子生物學學生 Piotr Wozniak 對自己無法在大腦中保留新學到的知識感到相當沮喪。這指的是生物化學、生理學、化學和英語的大量材料,要想在分子生物學中取得成功,就應該掌握這些材料。以更系統的方式解決遺忘問題的主要動機之一是 Wozniak 所做的一個簡單的計算,這表明通過繼續使用他的標準方法掌握英語,他需要 120 年才能掌握所有重要的詞匯。這不僅促使 Wozniak 致力于學習方法,而且使他成為一種語言為所有人的思想的堅定倡導者(記住人類在翻譯和學習語言上花費的時間和金錢)。最初,Wozniak 不斷增加他想要記住的事實和數字的筆記。沒過多久就發現遺忘需要頻繁的重復,需要一種系統的方法來管理所有新收集和記憶的知識。Wozniak 憑借明顯的直覺,試圖測量在不同的重復間隔后知識的保留情況,并在 1985 年制定了第一個 Supermemo 大綱,這還不需要計算機。到 1987 年,Wozniak ,當時是計算機科學的大二學生,對他的方法的有效性感到非常驚訝,并決定將其作為一個簡單的計算機程序來實現。這個計劃的有效性似乎遠遠超出了他的預期。這引發了 Wozniak 與在波茲南科技大學和亞當·米基維奇大學的同事之間令人興奮的科學交流。他所在系的十幾名學生扮演了小白鼠的角色,記憶了數千個項目,提供了持續不斷的數據流和批判性反饋。來自醫學研究院的 Gorzelańczyk 博士幫助建立了記憶形成的分子模型,并對突觸中發生的現象進行了建模。生物聚合物生物化學系的 Makalowski 博士對優化記憶的進化方面的分析做出了貢獻(NB:他也是建議注冊 Supermemo for Software for Europe 的人)。Janusz Murakowski,物理學碩士,目前在特拉華大學攻讀博士課程,幫助 Wozniak 解決與神經細胞中動作電位傳輸期間間歇學習模型和離子電流模擬相關的數學問題。以 Zbigniew Kierzkowski 教授為代表的十幾位即將上任的學術教師幫助 Wozniak 將他的研究計劃定制為一個目標:將 Supermemo 的所有方面結合在一個凝聚力的理論中,該理論將涵蓋 Supermemo 的分子、進化、行為、心理甚至社會方面。Wozniak 聲稱已經發現了至少幾個重要的從未發表過的記憶屬性,他打算通過在美國獲得神經科學博士學位來鞏固他的理論。與計算機科學碩士 Krzysztof Biedalak 進行了長達數小時的討論,使他們都選擇了另一種方式:努力實現讓世界各地的學生了解 SuperMemo 的愿景

- CONTRIBUTING

- 我永遠不會送我的孩子去學校

- 01.前言

- 02.箴言

- 03.腦科學

- 04.學習內驅力

- 05.學校教育對學習內驅力的影響

- 06.學習內驅力和獎勵

- 07.學習內驅力與習得性無助

- 08.教育抵消進化

- 09.毒性記憶

- 10.為什么學校會失敗

- 11.最佳推動區

- 12.自然創造力周期

- 13.大腦進化

- 14.嬰兒管理

- 15.嬰兒的大腦怎樣不起作用

- 16.童年失憶癥

- 17.幼兒園的苦難

- 18.壓力適應力

- 19.童年的激情

- 20.為什么孩子們討厭學校

- 21.爬山類比

- 22.術語表

- 23.參考文獻

- 24.拓展閱讀

- 25.摘要

- 間隔重復的歷史

- 01.前言

- 02.1985 SuperMemo 的誕生

- 03.1986 SuperMemo 的第一步

- 04.1987 DOS 上的 SuperMemo 1.0

- 05.1988 記憶的兩個組成部分

- 06.1989 SuperMemo 適應用戶的記憶

- 07.1990 記憶的通用公式

- 08.1991 采用遺忘曲線

- 09.1994 遺忘的指數性質

- 10.1995 SuperMemo 多媒體

- 11.1997 采用神經網絡

- 12.1999 選擇名稱——間隔重復

- 13.2005 穩定性增長函數

- 14.2014 SM-17 算法

- 15.間隔重復的指數發展

- 16.記憶研究的摘要

- 17.剖析成功與失敗

- 18.尾聲