[TOC]

# React 的核心思想

React 最為核心的就是 Virtual DOM 和 Diff 算法。React 在內存中維護一顆虛擬 DOM 樹,當數據發生改變時(state & props),會自動的更新虛擬 DOM,獲得一個新的虛擬 DOM 樹,然后通過 Diff 算法,比較新舊虛擬 DOM 樹,找出最小的有變化的部分,將這個變化的部分(Patch)加入隊列,最終批量的更新這些 Patch 到實際的 DOM 中。

<br>

<br>

# 傳統 diff 算法

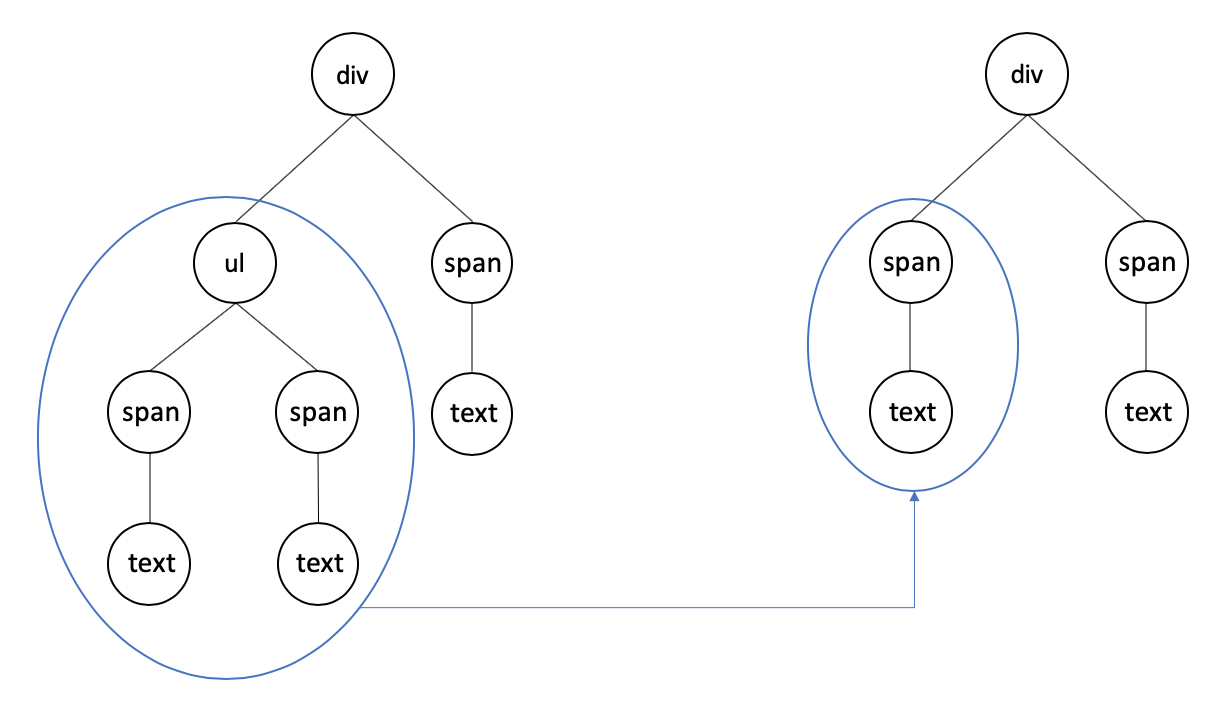

將一顆 Tree 通過最小操作步數映射為另一顆 Tree,這種算法稱之為 Tree Edit Distance(樹編輯距離)。如圖:

<br>

上圖中,最小操作步數(編輯距離)為 3:

1. 刪除 ul 節點

2. 添加 span 節點

3. 添加 text 節點

<br>

而 Tree Edit Distance 算法從 1979 年到 2011年,經過了30多年的發展演變,其時間復雜度最終被優化到 O(n^3),其發展歷程大致如下(n 是樹中節點的總數):

> 1. 1979年,Tai 提出了次個非冪級復雜度算法,時間復雜度為 O(m3\*n3)

> 2. 1989年,Zhang and Shasha 將 Tai 的算法進行優化,時間復雜度為 O(m2\*n2)

> 3. 1998年,Klein 將 Zhang and Shasha 的算法再次優化,時間復雜度為 O(n^2\*m\*log(m))

> 4. 2009年,Demiane 提出最壞情況下的計算公式,將時間復雜度控制在 O(n^2\*m\*(1+log(m/n)))

> 5. 2011年,Pawlik and N.Augsten 提出適用于所有形狀的樹的算法,并將時間復雜度控制在 O(n^3)

<br>

這里不會展開討論 Tree Edit Distance 算法的具體實現和原理,有興趣可以直接看這篇論文[A Robust Algorithm for the Tree Edit Distance](http://vldb.org/pvldb/vol5/p334_mateuszpawlik_vldb2012.pdf)

<br>

<br>

# React diff

傳統 diff 算法其時間復雜度最優解是 O(n^3),那么如果有 1000 個節點,則一次 diff 就將進行 10 億次比較,這顯然無法達到高性能的要求。而 React 通過大膽的假設,并基于假設提出相關策略,成功的將 O(n^3) 復雜度的問題轉化為 O(n) 復雜度的問題。

<br>

**兩個假設**

為了優化 diff 算法,React 提出了兩個假設:

1. 兩個不同類型的元素會產生出不同的樹

2. 開發者可以通過`key`prop 來暗示哪些子元素在不同的渲染下能保持穩定

<br>

**三個策略**

基于這上述兩個假設,React 針對性的提出了三個策略以對 diff 算法進行優化:

1. Web UI 中 DOM 節點跨層級的移動操作特別少,可以忽略不計

2. 擁有相同類型的兩個組件將會生成相似的樹形結構,擁有不同類型的兩個組件將會生成不同樹形結構

3. 對于同一層級的一組子節點,它們可以通過唯一 key 進行區分

<br>

**diff 具體優化**

基于上述三個策略,React 分別對以下三個部分進行了 diff 算法優化

* tree diff

* component diff

* element diff

<br>

<br>

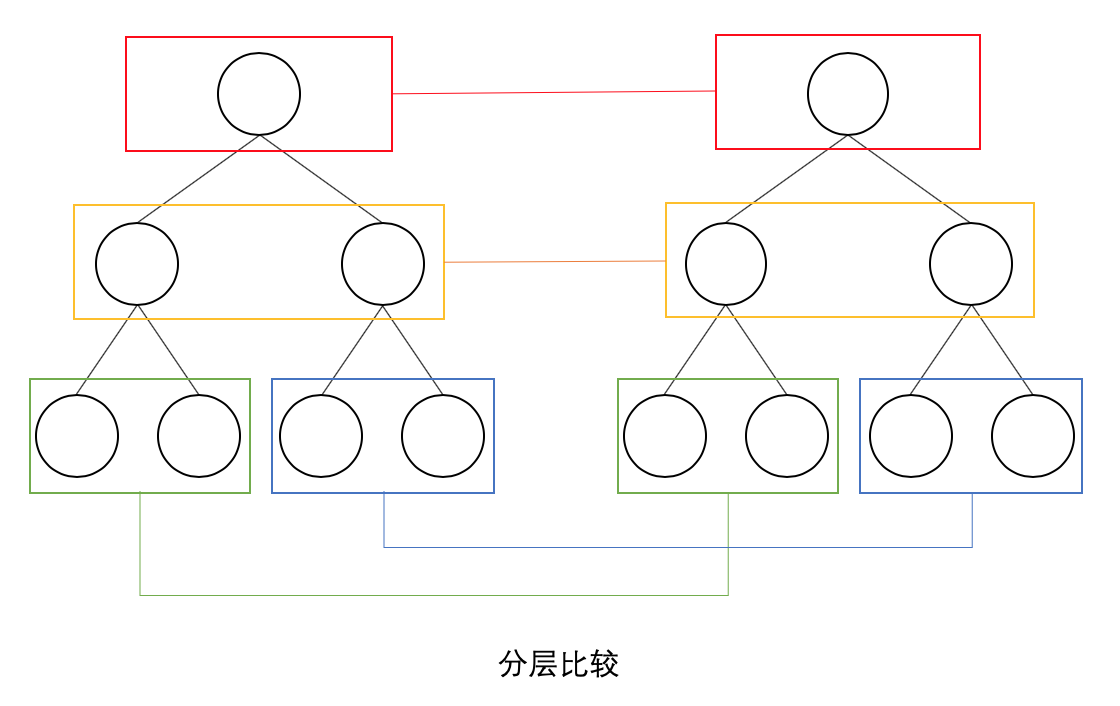

## tree diff

React 只對虛擬 DOM 樹進行分層比較,不考慮節點的跨層級比較。如下圖:

如上圖,React 通過 updateDepth 對虛擬 Dom 樹進行層級控制,只會對相同顏色框內的節點進行比較,根據對比結果,進行節點的新增和刪除。如此只需要遍歷一次虛擬 Dom 樹,就可以完成整個的對比。

<br>

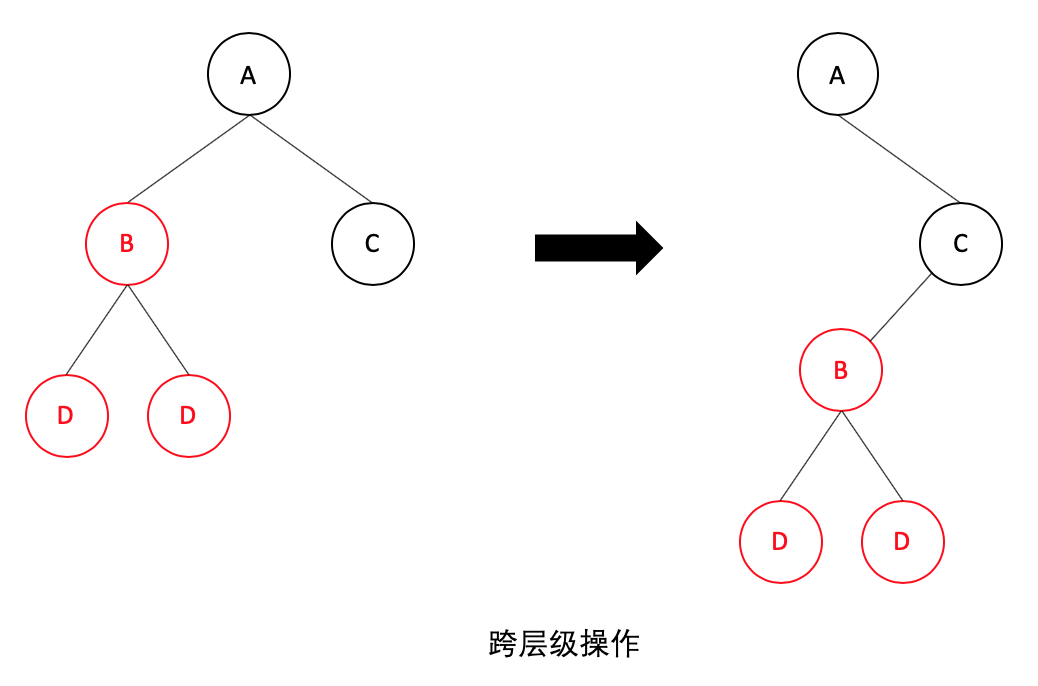

如果發生了跨層級的移動操作,如下圖:

<br>

通過分層比較可知,React 并不會復用 B 節點及其子節點,而是會直接刪除 A 節點下的 B 節點,然后再在 C 節點下創建新的 B 節點及其子節點。因此,如果發生跨級操作,React 是不能復用已有節點,可能會導致 React 進行大量重新創建操作,這會影響性能。所以 React 官方推薦盡量避免跨層級的操作。

<br>

<br>

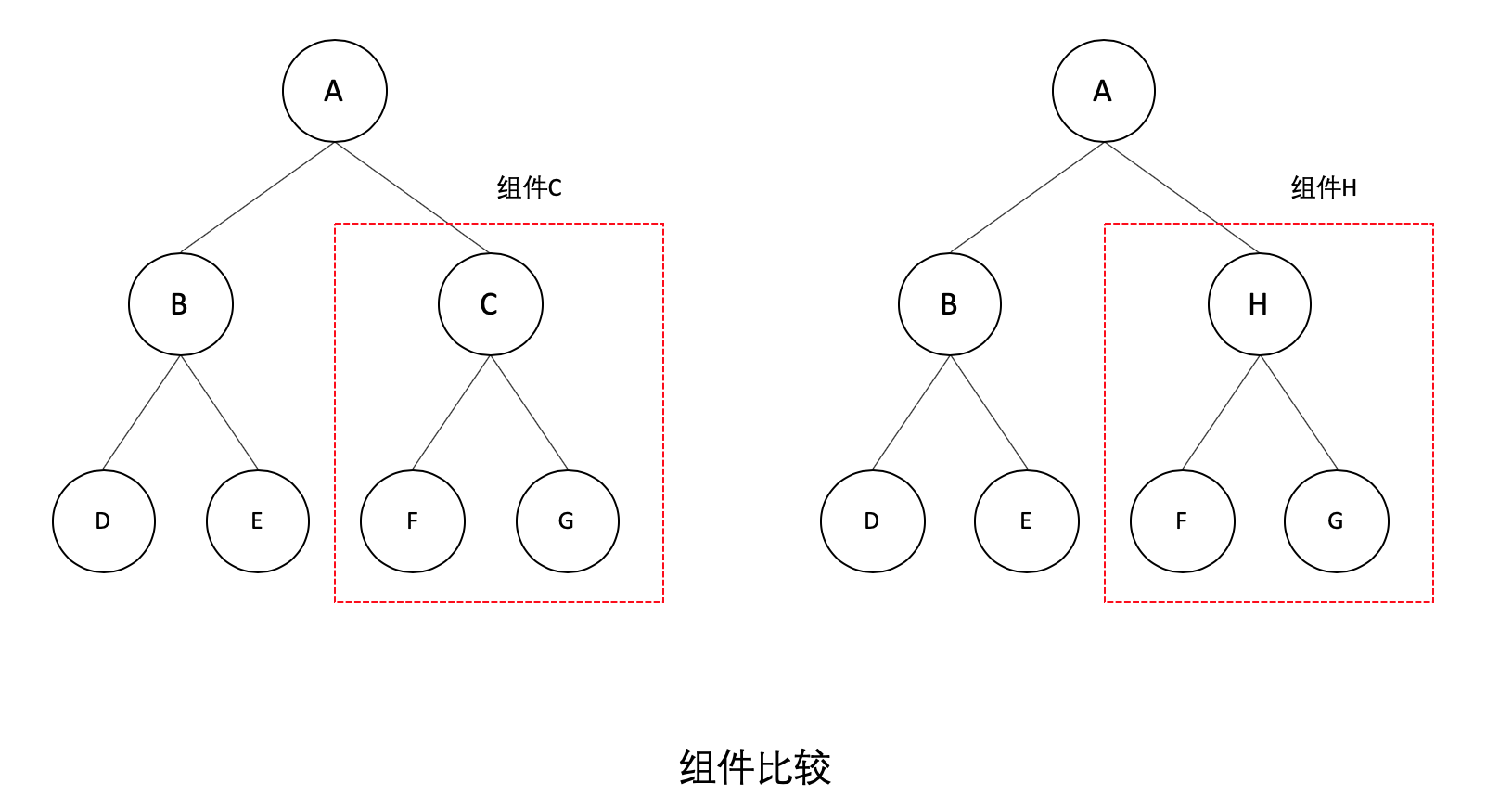

## component diff

React 是基于組件構建的,對于組件間的比較所采用的策略如下:

* 如果是同類型組件,首先使用`shouldComponentUpdate()`方法判斷是否需要進行比較,如果返回`true`,繼續按照 React diff 策略比較組件的虛擬 DOM 樹,否則不需要比較

* 如果是不同類型的組件,則將該組件判斷為 dirty component,從而替換整個組件下的所有子節點

<br>

如上圖,雖然組件 C 和組件 H 結構相似,但類型不同,React 不會進行比較,會直接刪除組件 C,創建組件 H。

<br>

從上述 component diff 策略可以知道:

1. 對于不同類型的組件,默認不需要進行比較操作,直接重新創建。

2. 對于同類型組件, 通過讓開發人員自定義`shouldComponentUpdate()`方法來進行比較優化,減少組件不必要的比較。如果沒有自定義,`shouldComponentUpdate()`方法默認返回`true`,默認每次組件發生數據(state & props)變化時,都會進行比較。

<br>

## element diff

element diff 涉及三種操作:移動、創建、刪除。對于同一層級的子節點,對于是否使用 key 分別進行討論。

<br>

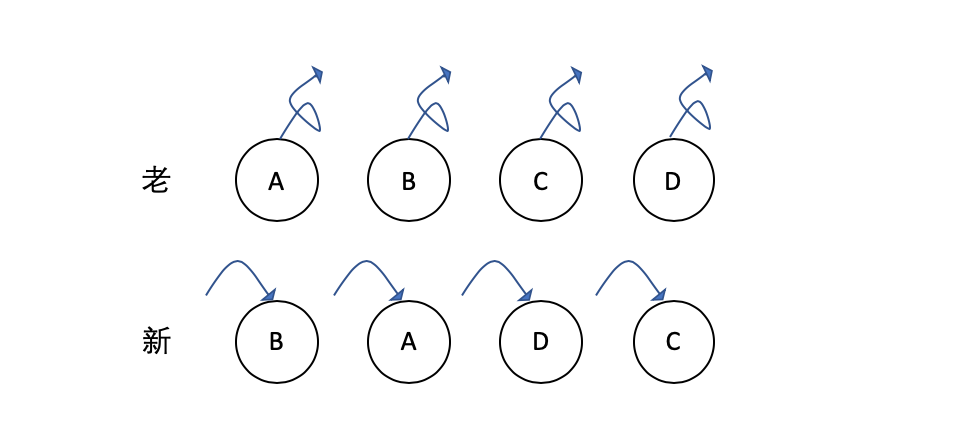

對于不使用 key 的情況,如下圖:

React 對新老同一層級的子節點對比,發現新集合中的 B 不等于老集合中的 A,于是刪除 A,創建 B,依此類推,直到刪除 D,創建 C。這會使得相同的節點不能復用,出現頻繁的刪除和創建操作,從而影響性能。

<br>

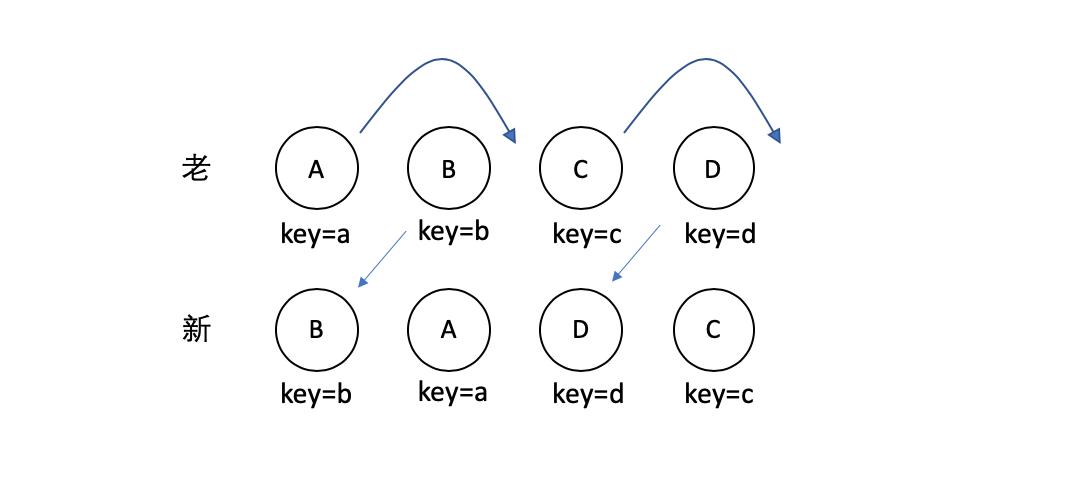

對于使用 key 的情況,如下圖:

<br>

React 首先會對新集合進行遍歷,通過唯一 key 來判斷老集合中是否存在相同的節點,如果沒有則創建,如果有的,則判斷是否需要進行移動操作。并且 React 對于移動操作也采用了比較高效的算法,使用了一種順序優化手段,這里不做詳細討論。

<br>

從上述可知,element diff 就是通過唯一 key 來進行 diff 優化,通過復用已有的節點,減少節點的刪除和創建操作。

<br>

**如何進行 diff**

上面已經說完了 React 的 diff 策略和具體優化,這里簡單談一下 React 是如何應用這些策略來進行 diff :

<br>

React 是基于組件構建的,首先可以將整個虛擬 DOM 樹,抽象為 React 組件樹(每一個組件又是由一顆更小的組件樹構成,依次類推),將 React diff 策略應用比較這顆組件樹,若其中某個組件需要進行比較,將這個組件看成一顆較小的組件樹,繼續用 React diff 策略比較這顆較小的組件樹,依次類推,直到層次遍歷完所有的需要比較的組件。

<br>

# 小結

React 通過大膽的假設,制定對應的 diff 策略,將 O(n3) 復雜度的問題轉換成 O(n) 復雜度的問題

* 通過分層對比策略,對 tree diff 進行算法優化

* 通過相同類生成相似樹形結構,不同類生成不同樹形結構以及`shouldComponentUpdate`策略,對 component diff 進行算法優化

* 通過設置唯一 key 策略,對 element diff 進行算法優化

<br>

綜上,tree diff 和 component diff 是從頂層設計上降低了算法復雜度,而 element diff 則在在更加細節上做了進一步優化。

<br>

<br>

# 參考資料

* [深入理解React:diff 算法](https://www.cnblogs.com/forcheng/p/13246874.html)

- 第一部分 HTML

- meta

- meta標簽

- HTML5

- 2.1 語義

- 2.2 通信

- 2.3 離線&存儲

- 2.4 多媒體

- 2.5 3D,圖像&效果

- 2.6 性能&集成

- 2.7 設備訪問

- SEO

- Canvas

- 壓縮圖片

- 制作圓角矩形

- 全局屬性

- 第二部分 CSS

- CSS原理

- 層疊上下文(stacking context)

- 外邊距合并

- 塊狀格式化上下文(BFC)

- 盒模型

- important

- 樣式繼承

- 層疊

- 屬性值處理流程

- 分辨率

- 視口

- CSS API

- grid(未完成)

- flex

- 選擇器

- 3D

- Matrix

- AT規則

- line-height 和 vertical-align

- CSS技術

- 居中

- 響應式布局

- 兼容性

- 移動端適配方案

- CSS應用

- CSS Modules(未完成)

- 分層

- 面向對象CSS(未完成)

- 布局

- 三列布局

- 單列等寬,其他多列自適應均勻

- 多列等高

- 圣杯布局

- 雙飛翼布局

- 瀑布流

- 1px問題

- 適配iPhoneX

- 橫屏適配

- 圖片模糊問題

- stylelint

- 第三部分 JavaScript

- JavaScript原理

- 內存空間

- 作用域

- 執行上下文棧

- 變量對象

- 作用域鏈

- this

- 類型轉換

- 閉包(未完成)

- 原型、面向對象

- class和extend

- 繼承

- new

- DOM

- Event Loop

- 垃圾回收機制

- 內存泄漏

- 數值存儲

- 連等賦值

- 基本類型

- 堆棧溢出

- JavaScriptAPI

- document.referrer

- Promise(未完成)

- Object.create

- 遍歷對象屬性

- 寬度、高度

- performance

- 位運算

- tostring( ) 與 valueOf( )方法

- JavaScript技術

- 錯誤

- 異常處理

- 存儲

- Cookie與Session

- ES6(未完成)

- Babel轉碼

- let和const命令

- 變量的解構賦值

- 字符串的擴展

- 正則的擴展

- 數值的擴展

- 數組的擴展

- 函數的擴展

- 對象的擴展

- Symbol

- Set 和 Map 數據結構

- proxy

- Reflect

- module

- AJAX

- ES5

- 嚴格模式

- JSON

- 數組方法

- 對象方法

- 函數方法

- 服務端推送(未完成)

- JavaScript應用

- 復雜判斷

- 3D 全景圖

- 重載

- 上傳(未完成)

- 上傳方式

- 文件格式

- 渲染大量數據

- 圖片裁剪

- 斐波那契數列

- 編碼

- 數組去重

- 淺拷貝、深拷貝

- instanceof

- 模擬 new

- 防抖

- 節流

- 數組扁平化

- sleep函數

- 模擬bind

- 柯里化

- 零碎知識點

- 第四部分 進階

- 計算機原理

- 數據結構(未完成)

- 算法(未完成)

- 排序算法

- 冒泡排序

- 選擇排序

- 插入排序

- 快速排序

- 搜索算法

- 動態規劃

- 二叉樹

- 瀏覽器

- 瀏覽器結構

- 瀏覽器工作原理

- HTML解析

- CSS解析

- 渲染樹構建

- 布局(Layout)

- 渲染

- 瀏覽器輸入 URL 后發生了什么

- 跨域

- 緩存機制

- reflow(回流)和repaint(重繪)

- 渲染層合并

- 編譯(未完成)

- Babel

- 設計模式(未完成)

- 函數式編程(未完成)

- 正則表達式(未完成)

- 性能

- 性能分析

- 性能指標

- 首屏加載

- 優化

- 瀏覽器層面

- HTTP層面

- 代碼層面

- 構建層面

- 移動端首屏優化

- 服務器層面

- bigpipe

- 構建工具

- Gulp

- webpack

- Webpack概念

- Webpack工具

- Webpack優化

- Webpack原理

- 實現loader

- 實現plugin

- tapable

- Webpack打包后代碼

- rollup.js

- parcel

- 模塊化

- ESM

- 安全

- XSS

- CSRF

- 點擊劫持

- 中間人攻擊

- 密碼存儲

- 測試(未完成)

- 單元測試

- E2E測試

- 框架測試

- 樣式回歸測試

- 異步測試

- 自動化測試

- PWA

- PWA官網

- web app manifest

- service worker

- app install banners

- 調試PWA

- PWA教程

- 框架

- MVVM原理

- Vue

- Vue 餓了么整理

- 樣式

- 技巧

- Vue音樂播放器

- Vue源碼

- Virtual Dom

- computed原理

- 數組綁定原理

- 雙向綁定

- nextTick

- keep-alive

- 導航守衛

- 組件通信

- React

- Diff 算法

- Fiber 原理

- batchUpdate

- React 生命周期

- Redux

- 動畫(未完成)

- 異常監控、收集(未完成)

- 數據采集

- Sentry

- 貝塞爾曲線

- 視頻

- 服務端渲染

- 服務端渲染的利與弊

- Vue SSR

- React SSR

- 客戶端

- 離線包

- 第五部分 網絡

- 五層協議

- TCP

- UDP

- HTTP

- 方法

- 首部

- 狀態碼

- 持久連接

- TLS

- content-type

- Redirect

- CSP

- 請求流程

- HTTP/2 及 HTTP/3

- CDN

- DNS

- HTTPDNS

- 第六部分 服務端

- Linux

- Linux命令

- 權限

- XAMPP

- Node.js

- 安裝

- Node模塊化

- 設置環境變量

- Node的event loop

- 進程

- 全局對象

- 異步IO與事件驅動

- 文件系統

- Node錯誤處理

- koa

- koa-compose

- koa-router

- Nginx

- Nginx配置文件

- 代理服務

- 負載均衡

- 獲取用戶IP

- 解決跨域

- 適配PC與移動環境

- 簡單的訪問限制

- 頁面內容修改

- 圖片處理

- 合并請求

- PM2

- MongoDB

- MySQL

- 常用MySql命令

- 自動化(未完成)

- docker

- 創建CLI

- 持續集成

- 持續交付

- 持續部署

- Jenkins

- 部署與發布

- 遠程登錄服務器

- 增強服務器安全等級

- 搭建 Nodejs 生產環境

- 配置 Nginx 實現反向代理

- 管理域名解析

- 配置 PM2 一鍵部署

- 發布上線

- 部署HTTPS

- Node 應用

- 爬蟲(未完成)

- 例子

- 反爬蟲

- 中間件

- body-parser

- connect-redis

- cookie-parser

- cors

- csurf

- express-session

- helmet

- ioredis

- log4js(未完成)

- uuid

- errorhandler

- nodeclub源碼

- app.js

- config.js

- 消息隊列

- RPC

- 性能優化

- 第七部分 總結

- Web服務器

- 目錄結構

- 依賴

- 功能

- 代碼片段

- 整理

- 知識清單、博客

- 項目、組件、庫

- Node代碼

- 面試必考

- 91算法

- 第八部分 工作代碼總結

- 樣式代碼

- 框架代碼

- 組件代碼

- 功能代碼

- 通用代碼