# 七、TensorFlow 和 Keras 中的用于時間序列數據的 RNN

時間序列數據是一系列值,以不同的時間間隔記錄或測量。作為序列,RNN 架構是從這些數據訓練模型的最佳方法。在本章中,我們將使用示例時間序列數據集來展示如何使用 TensorFlow 和 Keras 構建 RNN 模型。

我們將在本章中介紹以下主題:

* 航空公司乘客(`airpass`)時間序列數據集:

* 描述和下載數據集

* 可視化數據集

* 在 TensorFlow 中預處理 RNN 的數據集

* TensorFlow 中用于時間序列數據的 RNN:

* TensorFlow 中的`SimpleRNN`

* TensorFlow 中的 LSTM

* TensorFlow 中的 GRU

* 在 Keras 中為 RNN 預處理數據集

* Keras 中用于時間序列數據的 RNN:

* Keras 的`SimpleRNN`

* Keras 的 LSTM

* Keras 的 GRU

讓我們從了解樣本數據集開始。

您可以按照 Jupyter 筆記本中的代碼`ch-07a_RNN_TimeSeries_TensorFlow`。

# 航空公司乘客數據集

為了簡潔起見,我們選擇了一個名為國際航空公司乘客(航空通票)的非常小的數據集。該數據包含從 1949 年 1 月到 1960 年 12 月的每月總乘客數量。數據集中的數字是指數千的數量。該數據集最初由 Box 和 Jenkins 在 1976 年的工作中使用。它作為 **時間序列數據集庫**(**TSDL**)的一部分與 Rob Hyndman 教授的各種其他時間序列數據集一起收集。在澳大利亞莫納什大學。后來,TSDL 被轉移到 [DataMarket](http://datamarket.com)。

[您可以從此鏈接下載數據集](https://datamarket.com/data/set/22u3/international-airline-passengers-monthly-totals-in-thousands-jan-49-dec-60)。

# 加載 airpass 數據集

我們將數據集保存為數據集根目錄(`~/datasets`)中`ts-data`文件夾中的 CSV 文件,并使用以下命令將數據加載到 pandas 數據框中:

```py

filepath = os.path.join(datasetslib.datasets_root,

'ts-data',

'international-airline-passengers-cleaned.csv'

)

dataframe = pd.read_csv(filepath,usecols=[1],header=0)

dataset = dataframe.values

dataset = dataset.astype(np.float32)

```

從 NumPy 數組中的數據框中提取值并轉換為`np.float32`:

```py

dataset = dataframe.values

dataset = dataset.astype(np.float32)

```

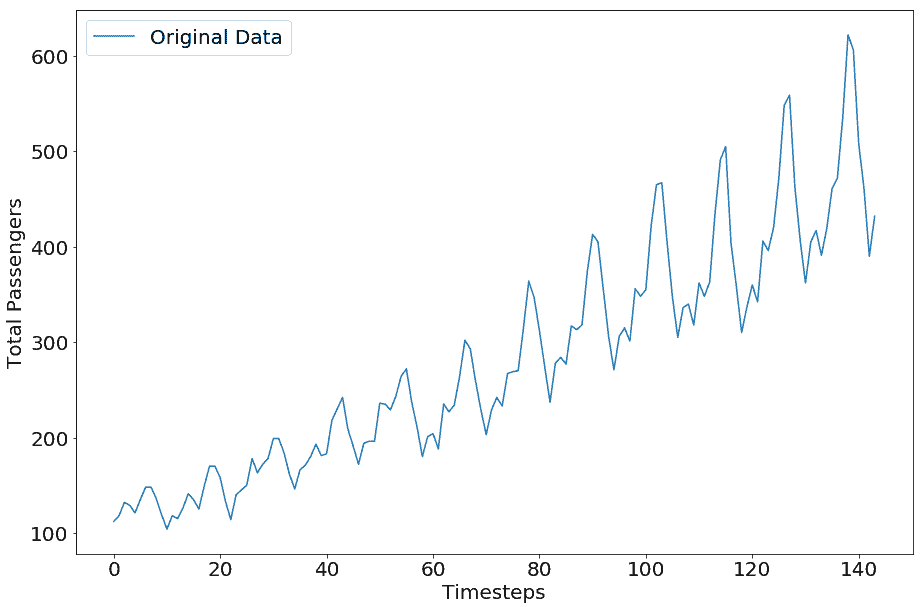

# 可視化 airpass 數據集

讓我們看一下數據集的外觀:

```py

plt.plot(dataset,label='Original Data')

plt.legend()

plt.show()

```

`airpass`數據集的圖如下所示:

Airline Passengers Dataset

# 用于 TensorFlow RNN 模型的數據集預處理

為了使其為學習模型做好準備,通過應用 MinMax 縮放來正則化數據集,該縮放使數據集值介于 0 和 1 之間。您可以嘗試根據數據的性質對數據應用不同的縮放方法。

```py

# normalize the dataset

scaler = skpp.MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))

normalized_dataset = scaler.fit_transform(dataset)

```

我們使用自己開發的實用函數將數據集拆分為訓練和測試數據集。必須拆分數據而不對數據集進行混洗,因為改組數據集會破壞序列。維護數據序列對于訓練時間序列模型非常重要。

```py

train,test=tsu.train_test_split(normalized_dataset,train_size=0.67)

```

然后我們將訓練和測試數據集轉換為有監督的機器學習集。讓我們試著理解監督學習集的含義。假設我們有一系列數據:`1,2,3,4,5`。我們想要了解生成數據集的概率分布。為了做到這一點,我們可以假設時間步長`t`的值是從時間步長`t-1`到`tk`的值的結果,其中`k`是窗口大小。為簡化起見,假設窗口大小為 1。因此,時間步長`t`的值(稱為輸入特征)是時間步長值`t-1`的結果,被稱為目標。讓我們重復一遍所有時間步驟,我們得到下表:

| 輸入值或特征 | 輸出值或目標 |

| --- | --- |

| 1 | 2 |

| 2 | 3 |

| 3 | 4 |

| 4 | 5 |

我們展示的示例只有一個變量值,它將轉換為特征和目標。當目標值取決于一個變量時,它被稱為單變量時間序列。同樣的邏輯可以應用于多變量時間序列,其中目標取決于多個變量。我們使用`x`來表示輸入特征,使用`y`來表示輸出目標。

考慮到這一背景,為了將`airpass`數據轉換為監督機器學習數據,我們設置了以下超參數:

1. 設置用于學習或預測下一個時間步的過去時間步數:

```py

n_x=1

```

1. 設置學習或預測的未來時間步長的數量:

```py

n_y=1

```

1. 設置用于學習的`x`變量的數量;由于當前示例是單變量的,因此設置為 1:

```py

n_x_vars = 1

```

1. 設置要預測的`y`變量的數量;由于當前示例是單變量的,因此設置為 1:

```py

n_y_vars = 1

```

1. 最后,我們通過應用本節開頭所述的邏輯將訓練和測試數據集轉換為`X`和`Y`集:

```py

X_train, Y_train, X_test, Y_test = tsu.mvts_to_xy(train,

test,n_x=n_x,n_y=n_y)

```

現在數據已經過預處理并可以輸入到我們的模型中,讓我們使用 TensorFlow 準備一個`SimpleRNN`模型。

# TensorFlow 中的簡單 RNN

在 TensorFlow 中定義和訓練簡單 RNN 的工作流程如下:

1. 定義模型的超參數:

```py

state_size = 4

n_epochs = 100

n_timesteps = n_x

learning_rate = 0.1

```

這里新的超參數是`state_size`。`state_size`表示 RNN 單元的權重向量的數量。

1. 為模型定義`X`和`Y`參數的占位符。`X`占位符的形狀為`(batch_size, number_of_input_timesteps, number_of_inputs)`,`Y`占位符的形狀為`(batch_size, number_of_output_timesteps, number_of_outputs)`。對于`batch_size`,我們使用`None`,以便我們以后可以輸入任意大小的批次。

```py

X_p = tf.placeholder(tf.float32, [None, n_timesteps, n_x_vars],

name='X_p')

Y_p = tf.placeholder(tf.float32, [None, n_timesteps, n_y_vars],

name='Y_p')

```

1. 將輸入占位符`X_p`轉換為長度等于時間步數的張量列表,在此示例中為`n_x`或 1:

```py

# make a list of tensors of length n_timesteps

rnn_inputs = tf.unstack(X_p,axis=1)

```

1. 使用`tf.nn.rnn_cell.BasicRNNCell`創建一個簡單的 RNN 單元:

```py

cell = tf.nn.rnn_cell.BasicRNNCell(state_size)

```

1. TensorFlow 提供`static_rnn`和`dynamic_rnn`便利方法(以及其他方法)分別創建靜態和動態 RNN。創建靜態 RNN:

```py

rnn_outputs, final_state = tf.nn.static_rnn(cell,

rnn_inputs,

dtype=tf.float32

)

```

靜態 RNN 在編譯時創建單元,即展開循環。動態 RNN 創建單元,即在運行時展開循環 。在本章中,我們僅展示了`static_rnn`的示例,但是一旦獲得靜態 RNN 的專業知識,就應該探索`dynamic_rnn`。

`static_rnn`方法采用以下參數:

* `cell`:我們之前定義的基本 RNN 單元對象。它可能是另一種單元,我們將在本章中進一步看到。

* `rnn_inputs`:形狀`(batch_size, number_of_inputs)`的張量列表。

* `dtype`:初始狀態和預期輸出的數據類型。

1. 定義預測層的權重和偏差參數:

```py

W = tf.get_variable('W', [state_size, n_y_vars])

b = tf.get_variable('b', [n_y_vars],

initializer=tf.constant_initializer(0.0))

```

1. 將預測層定義為密集線性層:

```py

predictions = [tf.matmul(rnn_output, W) + b \

for rnn_output in rnn_outputs]

```

1. 輸出 Y 是張量的形狀;將其轉換為張量列表:

```py

y_as_list = tf.unstack(Y_p, num=n_timesteps, axis=1)

```

1. 將損失函數定義為預測標簽和實際標簽之間的均方誤差:

```py

mse = tf.losses.mean_squared_error

losses = [mse(labels=label, predictions=prediction)

for prediction, label in zip(predictions, y_as_list)

]

```

1. 將總損失定義為所有預測時間步長的平均損失:

```py

total_loss = tf.reduce_mean(losses)

```

1. 定義優化器以最小化`total_loss`:

```py

optimizer = tf.train.AdagradOptimizer(learning_rate).minimize(total_loss)

```

1. 現在我們已經定義了模型,損耗和優化器函數,讓我們訓練模型并計算訓練損失:

```py

with tf.Session() as tfs:

tfs.run(tf.global_variables_initializer())

epoch_loss = 0.0

for epoch in range(n_epochs):

feed_dict={X_p: X_train.reshape(-1, n_timesteps,

n_x_vars),

Y_p: Y_train.reshape(-1, n_timesteps,

n_x_vars)

}

epoch_loss,y_train_pred,_=tfs.run([total_loss,predictions,

optimizer], feed_dict=feed_dict)

print("train mse = {}".format(epoch_loss))

```

我們得到以下值:

```py

train mse = 0.0019413739209994674

```

1. 讓我們在測試數據上測試模型:

```py

feed_dict={X_p: X_test.reshape(-1, n_timesteps,n_x_vars),

Y_p: Y_test.reshape(-1, n_timesteps,n_y_vars)

}

test_loss, y_test_pred = tfs.run([total_loss,predictions],

feed_dict=feed_dict

)

print('test mse = {}'.format(test_loss))

print('test rmse = {}'.format(math.sqrt(test_loss)))

```

我們在測試數據上得到以下 mse 和 rmse(均方根誤差):

```py

test mse = 0.008790395222604275

test rmse = 0.09375710758446143

```

這非常令人印象深刻。

這是一個非常簡單的例子,只用一個變量值預測一個時間步。在現實生活中,輸出受到多個特征的影響,并且需要預測不止一個時間步。后一類問題被稱為多變量多時間步進預測問題。這些問題是使用循環神經網絡進行更好預測的積極研究領域。

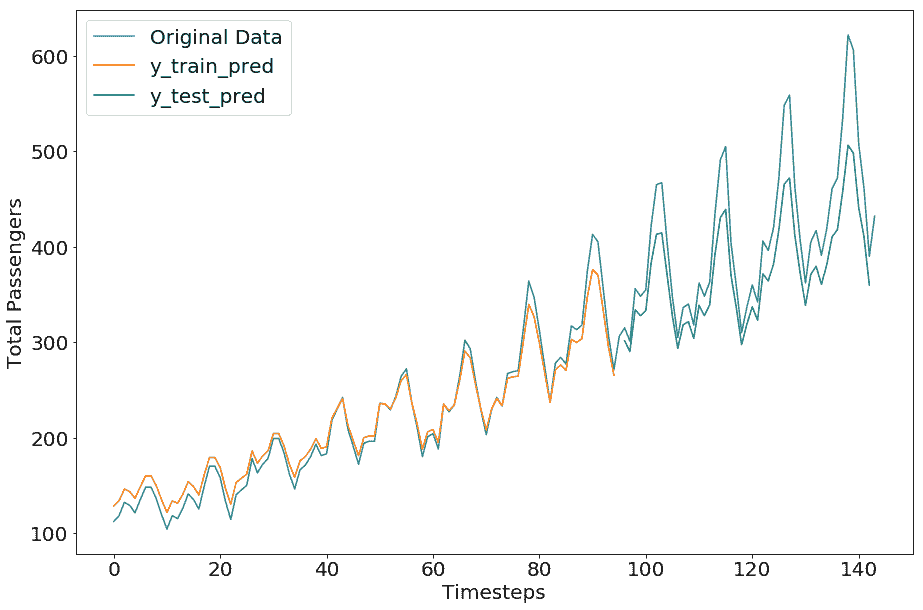

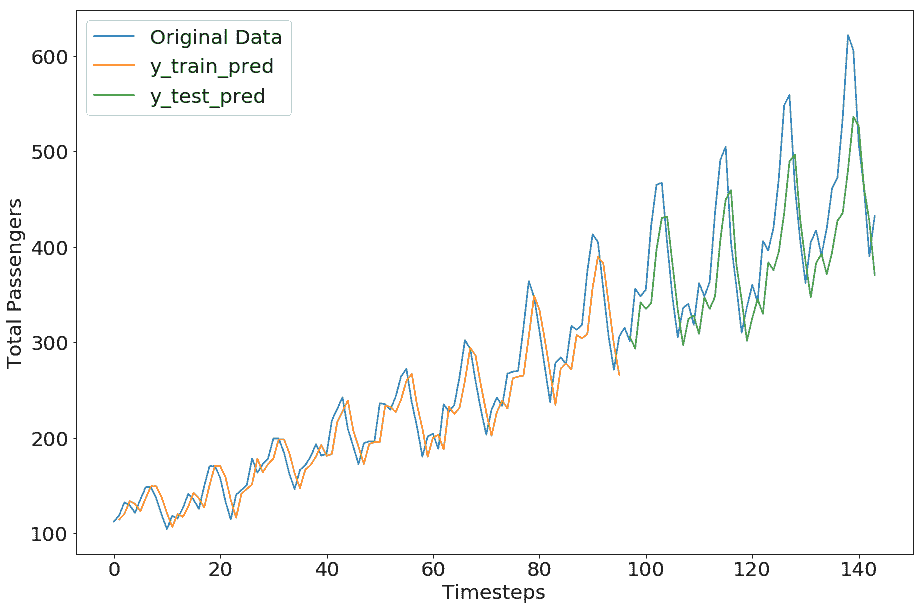

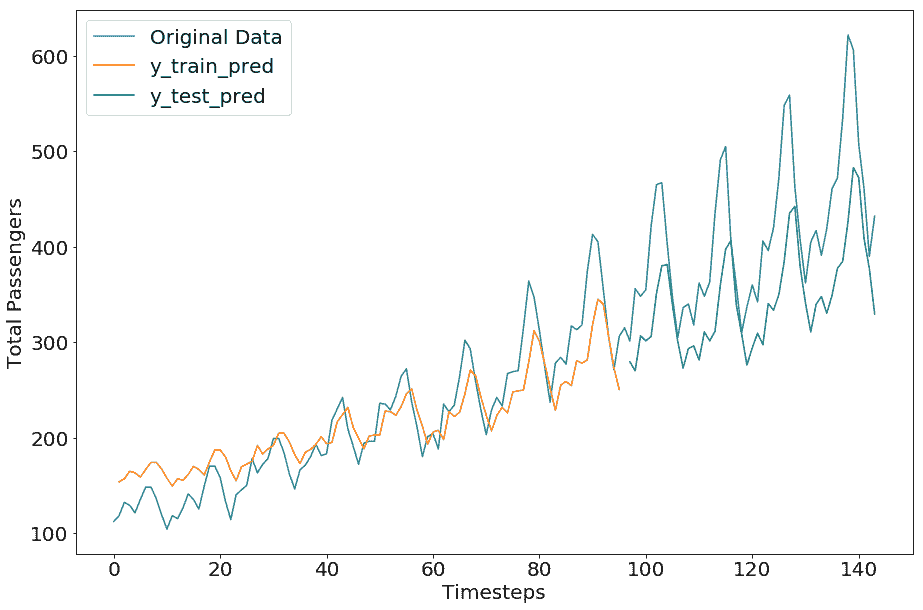

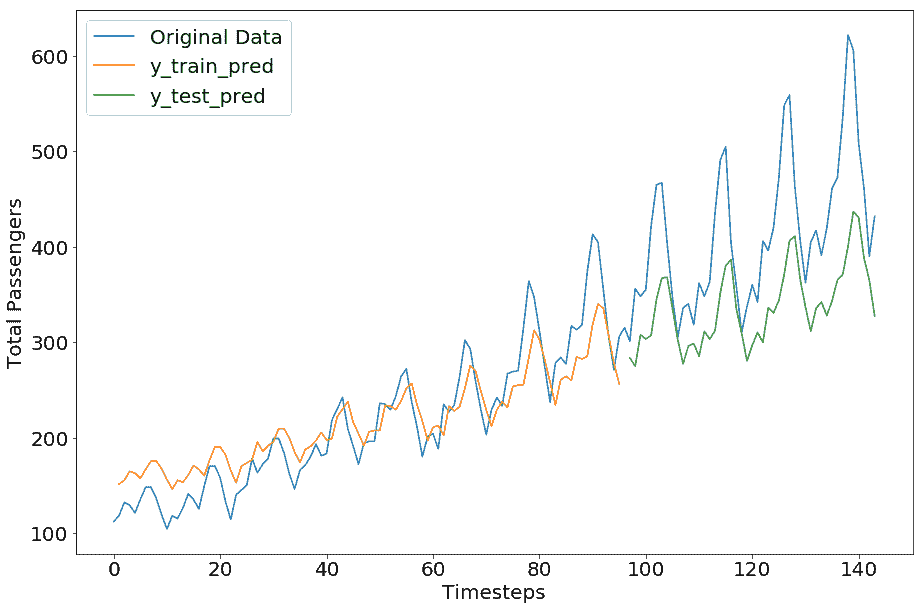

現在讓我們重新調整預測和原始值并繪制原始值(請在筆記本中查找代碼)。

我們得到以下繪圖:

令人印象深刻的是,在我們的簡單示例中,預測數據幾乎與原始數據相匹配。對這種準確預測的一種可能解釋是,單個時間步的預測基于來自最后一個時間步的單個變量的預測,因此它們總是在先前值的附近。

盡管如此,前面示例的目的是展示在 TensorFlow 中創建 RNN 的方法。現在讓我們使用 RNN 變體重新創建相同的示例。

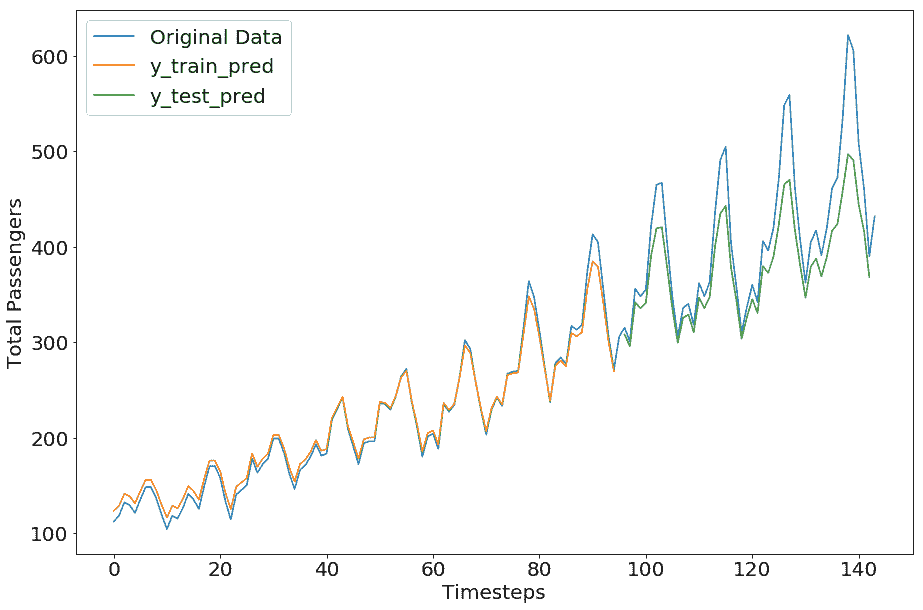

# TensorFlow 中的 LSTM

由于爆炸和消失梯度的問題,簡單的 RNN 架構并不總是有效,因此使用了改進的 RNN 架構,例如 LSTM 網絡。 TensorFlow 提供 API 來創建 LSTM RNN 架構。

在上一節中展示的示例中,要將簡單 RNN 更改為 LSTM 網絡,我們所要做的就是更改單元類型,如下所示:

```py

cell = tf.nn.rnn_cell.LSTMCell(state_size)

```

其余代碼保持不變,因為 TensorFlow 會為您在 LSTM 單元內創建門。

筆記本`ch-07a_RNN_TimeSeries_TensorFlow`中提供了 LSTM 模型的完整代碼。

然而,對于 LSTM,我們必須運行 600 個周期的代碼才能使結果更接近基本 RNN。原因是 LSTM 需要學習更多參數,因此需要更多的訓練迭代。對于我們的簡單示例,它似乎有點過分,但對于較大的數據集,與簡單的 RNN 相比,LSTM 顯示出更好的結果。

具有 LSTM 架構的模型的輸出如下:

```py

train mse = 0.0020806745160371065

test mse = 0.01499235536903143

test rmse = 0.12244327408653947

```

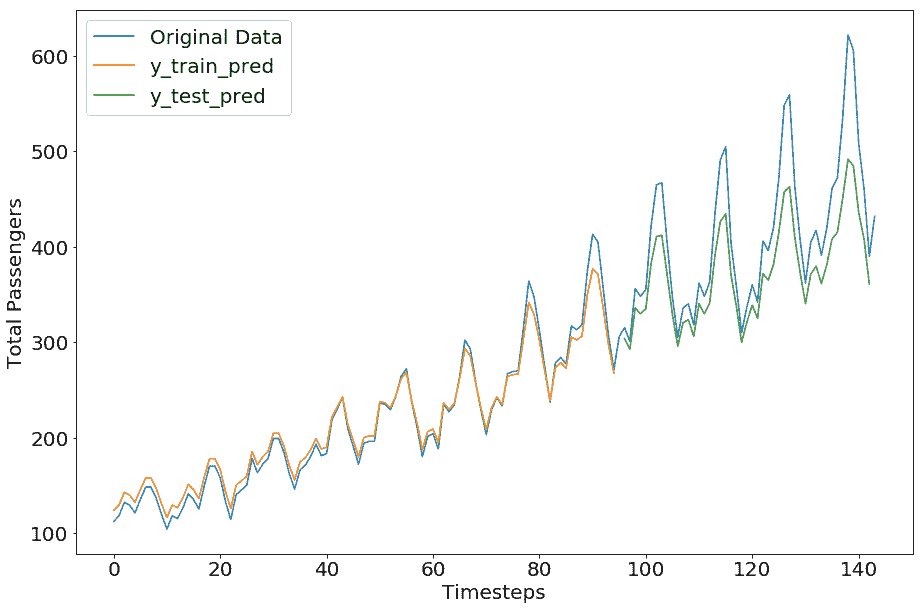

# TensorFlow 中的 GRU

要將最后一節中的 LSTM 示例更改為 GRU 網絡, 按如下方式更改單元類型,TensorFlow 將為您處理其余部分:

```py

cell = tf.nn.rnn_cell.GRUCell(state_size)

```

筆記本`ch-07a_RNN_TimeSeries_TensorFlow`中提供了 GRU 模型的完整代碼。

對于小`airpass`數據集,GRU 在相同數量的周期中表現出更好的表現。在實踐中,GRU 和 LSTM 表現出相當的表現。就執行速度而言,與 LSTM 相比,GRU 模型訓練和預測更快。

GRU 模型的完整代碼在 Jupyter 筆記本中提供。GRU 模型的結果如下:

```py

train mse = 0.0019633215852081776

test mse = 0.014307591132819653

test rmse = 0.11961434334066987

```

我們鼓勵您探索 TensorFlow 中可用的其他選項來創建循環神經網絡。現在讓我們在 TensorFlow 的一個高級庫中嘗試相同的示例。

對于下一節,您可以按照 Jupyter 筆記本中的代碼`ch-07b_RNN_TimeSeries_Keras`。

# 用于 Keras RNN 模型的數據集預處理

與使用較低級別 TensorFlow 類和方法構建相比,在 Keras 中構建 RNN 網絡要簡單得多。對于 Keras,我們預先處理數據,如前面部分所述,以獲得受監督的機器學習時間序列數據集:`X_train, Y_train, X_test, Y_test`。

從這里開始,預處理有所不同。對于 Keras,輸入必須是`(samples, time steps, features)`形狀。當我們將數據轉換為監督機器學習格式時,在重塑數據時,我們可以將時間步長設置為 1,從而將所有輸入時間步長作為特征,或者我們可以設置時間步長為實際的時間步數,從而為每個時間步長提供特征集。換句話說,我們之前獲得的`X_train`和`X_test`數據集可以重新整形為以下方法之一:

方法 1:`n`時間步長與`1`特征:

```py

X_train.reshape(X_train.shape[0], X_train.shape[1],1)

```

方法 2:`1`時間步長`n`特征:

```py

X_train.reshape(X_train.shape[0], 1, X_train.shape[1])

```

在本章中,我們將對特征大小為 1 的數據集進行整形,因為我們只使用一個變量作為輸入:

```py

# reshape input to be [samples, time steps, features]

X_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], X_train.shape[1],1)

X_test = X_test.reshape(X_test.shape[0], X_train.shape[1], 1)

```

# Keras 中的簡單 RNN

通過添加具有內部神經元數量和輸入張量形狀的`SimpleRNN`層,可以在 Keras 中輕松構建 RNN 模型,不包括樣本維數。以下代碼創建,編譯和擬合`SimpleRNN`:

```py

# create and fit the SimpleRNN model

model = Sequential()

model.add(SimpleRNN(units=4, input_shape=(X_train.shape[1],

X_train.shape[2])))

model.add(Dense(1))

model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')

model.fit(X_train, Y_train, epochs=20, batch_size=1)

```

由于我們的數據集很小,我們使用`batch_size`為 1 并訓練 20 次迭代,但對于較大的數據集,您需要調整這些和其他超參數的值。

該模型的結構如下:

```py

_________________________________________________________________

Layer (type) Output Shape Param #

=================================================================

simple_rnn_1 (SimpleRNN) (None, 4) 24

_________________________________________________________________

dense_1 (Dense) (None, 1) 5

=================================================================

Total params: 29

Trainable params: 29

Non-trainable params: 0

```

訓練的結果如下:

```py

Epoch 1/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0161

Epoch 2/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0074

Epoch 3/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0063

Epoch 4/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0051

-- epoch 5 to 14 removed for the sake of brevity --

Epoch 14/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0021

Epoch 15/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0020

Epoch 16/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0020

Epoch 17/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0020

Epoch 18/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0020

Epoch 19/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0020

Epoch 20/20

95/95 [==============================] - 0s - loss: 0.0020

```

損失從 0.0161 開始,平穩在 0.0020。讓我們做出預測并重新調整預測和原件。我們使用 Keras 提供的函數來計算均方根誤差:

```py

from keras.losses import mean_squared_error as k_mse

from keras.backend import sqrt as k_sqrt

import keras.backend as K

# make predictions

y_train_pred = model.predict(X_train)

y_test_pred = model.predict(X_test)

# invert predictions

y_train_pred = scaler.inverse_transform(y_train_pred)

y_test_pred = scaler.inverse_transform(y_test_pred)

#invert originals

y_train_orig = scaler.inverse_transform(Y_train)

y_test_orig = scaler.inverse_transform(Y_test)

# calculate root mean squared error

trainScore = k_sqrt(k_mse(y_train_orig[:,0],

y_train_pred[:,0])

).eval(session=K.get_session())

print('Train Score: {0:.2f} RMSE'.format(trainScore))

testScore = k_sqrt(k_mse(y_test_orig[:,0],

y_test_pred[:,0])

).eval(session=K.get_session())

print('Test Score: {0:.2f} RMSE'.format(testScore))

```

我們得到以下結果:

```py

Train Score: 23.27 RMSE

Test Score: 54.13 RMSE

```

我們可以看到,這不像我們在 TensorFlow 部分得到的那樣完美;但是,這種差異是因為超參數值。我們留給您嘗試不同的超參數值來調整此 Keras 模型以獲得更好的結果。

# Keras 中的 LSTM

創建 LSTM 模型只需添加 LSTM 層而不是`SimpleRNN`層,如下所示:

```py

model.add(LSTM(units=4, input_shape=(X_train.shape[1], X_train.shape[2])))

```

模型結構如下所示:

```py

_________________________________________________________________

Layer (type) Output Shape Param #

=================================================================

lstm_1 (LSTM) (None, 4) 96

_________________________________________________________________

dense_1 (Dense) (None, 1) 5

=================================================================

Total params: 101

Trainable params: 101

Non-trainable params: 0

_________________________________________________________________

```

筆記本`ch-07b_RNN_TimeSeries_Keras`中提供了 LSTM 模型的完整代碼。

由于 LSTM 模型具有更多需要訓練的參數,對于相同數量的迭代(20 個周期),我們得到更高的誤差分數。我們留給您探索周期和其他超參數的各種值,以獲得更好的結果:

```py

Train Score: 32.21 RMSE

Test Score: 84.68 RMSE

```

# Keras 中的 GRU

使用 TensorFlow 和 Keras 的一個優點是它們可以輕松創建模型。與 LSTM 一樣,創建 GRU 模型只需添加 GRU 層而不是 LSTM 或`SimpleRNN`層,如下所示:

```py

model.add(GRU(units=4, input_shape=(X_train.shape[1], X_train.shape[2])))

```

模型結構如下:

```py

Layer (type) Output Shape Param #

=================================================================

gru_1 (GRU) (None, 4) 72

_________________________________________________________________

dense_1 (Dense) (None, 1) 5

=================================================================

Total params: 77

Trainable params: 77

Non-trainable params: 0

```

筆記本`ch-07b_RNN_TimeSeries_Keras`中提供了 GRU 模型的完整代碼。

正如預期的那樣,GRU 模型顯示出與 LSTM 幾乎相同的表現,我們讓您嘗試使用不同的超參數值來優化此模型:

```py

Train Score: 31.49 RMSE

Test Score: 92.75 RMSE

```

# 總結

時間序列數據是基于序列的數據,因此 RNN 模型是從時間序列數據中學習的相關架構。在本章中,您學習了如何使用 TensorFlow(一個低級庫)和 Keras(一個高級庫)創建不同類型的 RNN 模型。我們只介紹了`SimpleRNN`,LSTM 和 GRU,但您應該探索可以使用 TensorFlow 和 Keras 創建的許多其他 RNN 變體。

在下一章中,我們將使用當前章節和前幾章中構建的基礎為各種**自然語言處理**(**NLP**)任務創建文本數據的 RNN 模型。

- TensorFlow 1.x 深度學習秘籍

- 零、前言

- 一、TensorFlow 簡介

- 二、回歸

- 三、神經網絡:感知器

- 四、卷積神經網絡

- 五、高級卷積神經網絡

- 六、循環神經網絡

- 七、無監督學習

- 八、自編碼器

- 九、強化學習

- 十、移動計算

- 十一、生成模型和 CapsNet

- 十二、分布式 TensorFlow 和云深度學習

- 十三、AutoML 和學習如何學習(元學習)

- 十四、TensorFlow 處理單元

- 使用 TensorFlow 構建機器學習項目中文版

- 一、探索和轉換數據

- 二、聚類

- 三、線性回歸

- 四、邏輯回歸

- 五、簡單的前饋神經網絡

- 六、卷積神經網絡

- 七、循環神經網絡和 LSTM

- 八、深度神經網絡

- 九、大規模運行模型 -- GPU 和服務

- 十、庫安裝和其他提示

- TensorFlow 深度學習中文第二版

- 一、人工神經網絡

- 二、TensorFlow v1.6 的新功能是什么?

- 三、實現前饋神經網絡

- 四、CNN 實戰

- 五、使用 TensorFlow 實現自編碼器

- 六、RNN 和梯度消失或爆炸問題

- 七、TensorFlow GPU 配置

- 八、TFLearn

- 九、使用協同過濾的電影推薦

- 十、OpenAI Gym

- TensorFlow 深度學習實戰指南中文版

- 一、入門

- 二、深度神經網絡

- 三、卷積神經網絡

- 四、循環神經網絡介紹

- 五、總結

- 精通 TensorFlow 1.x

- 一、TensorFlow 101

- 二、TensorFlow 的高級庫

- 三、Keras 101

- 四、TensorFlow 中的經典機器學習

- 五、TensorFlow 和 Keras 中的神經網絡和 MLP

- 六、TensorFlow 和 Keras 中的 RNN

- 七、TensorFlow 和 Keras 中的用于時間序列數據的 RNN

- 八、TensorFlow 和 Keras 中的用于文本數據的 RNN

- 九、TensorFlow 和 Keras 中的 CNN

- 十、TensorFlow 和 Keras 中的自編碼器

- 十一、TF 服務:生產中的 TensorFlow 模型

- 十二、遷移學習和預訓練模型

- 十三、深度強化學習

- 十四、生成對抗網絡

- 十五、TensorFlow 集群的分布式模型

- 十六、移動和嵌入式平臺上的 TensorFlow 模型

- 十七、R 中的 TensorFlow 和 Keras

- 十八、調試 TensorFlow 模型

- 十九、張量處理單元

- TensorFlow 機器學習秘籍中文第二版

- 一、TensorFlow 入門

- 二、TensorFlow 的方式

- 三、線性回歸

- 四、支持向量機

- 五、最近鄰方法

- 六、神經網絡

- 七、自然語言處理

- 八、卷積神經網絡

- 九、循環神經網絡

- 十、將 TensorFlow 投入生產

- 十一、更多 TensorFlow

- 與 TensorFlow 的初次接觸

- 前言

- 1.?TensorFlow 基礎知識

- 2. TensorFlow 中的線性回歸

- 3. TensorFlow 中的聚類

- 4. TensorFlow 中的單層神經網絡

- 5. TensorFlow 中的多層神經網絡

- 6. 并行

- 后記

- TensorFlow 學習指南

- 一、基礎

- 二、線性模型

- 三、學習

- 四、分布式

- TensorFlow Rager 教程

- 一、如何使用 TensorFlow Eager 構建簡單的神經網絡

- 二、在 Eager 模式中使用指標

- 三、如何保存和恢復訓練模型

- 四、文本序列到 TFRecords

- 五、如何將原始圖片數據轉換為 TFRecords

- 六、如何使用 TensorFlow Eager 從 TFRecords 批量讀取數據

- 七、使用 TensorFlow Eager 構建用于情感識別的卷積神經網絡(CNN)

- 八、用于 TensorFlow Eager 序列分類的動態循壞神經網絡

- 九、用于 TensorFlow Eager 時間序列回歸的遞歸神經網絡

- TensorFlow 高效編程

- 圖嵌入綜述:問題,技術與應用

- 一、引言

- 三、圖嵌入的問題設定

- 四、圖嵌入技術

- 基于邊重構的優化問題

- 應用

- 基于深度學習的推薦系統:綜述和新視角

- 引言

- 基于深度學習的推薦:最先進的技術

- 基于卷積神經網絡的推薦

- 關于卷積神經網絡我們理解了什么

- 第1章概論

- 第2章多層網絡

- 2.1.4生成對抗網絡

- 2.2.1最近ConvNets演變中的關鍵架構

- 2.2.2走向ConvNet不變性

- 2.3時空卷積網絡

- 第3章了解ConvNets構建塊

- 3.2整改

- 3.3規范化

- 3.4匯集

- 第四章現狀

- 4.2打開問題

- 參考

- 機器學習超級復習筆記

- Python 遷移學習實用指南

- 零、前言

- 一、機器學習基礎

- 二、深度學習基礎

- 三、了解深度學習架構

- 四、遷移學習基礎

- 五、釋放遷移學習的力量

- 六、圖像識別與分類

- 七、文本文件分類

- 八、音頻事件識別與分類

- 九、DeepDream

- 十、自動圖像字幕生成器

- 十一、圖像著色

- 面向計算機視覺的深度學習

- 零、前言

- 一、入門

- 二、圖像分類

- 三、圖像檢索

- 四、對象檢測

- 五、語義分割

- 六、相似性學習

- 七、圖像字幕

- 八、生成模型

- 九、視頻分類

- 十、部署

- 深度學習快速參考

- 零、前言

- 一、深度學習的基礎

- 二、使用深度學習解決回歸問題

- 三、使用 TensorBoard 監控網絡訓練

- 四、使用深度學習解決二分類問題

- 五、使用 Keras 解決多分類問題

- 六、超參數優化

- 七、從頭開始訓練 CNN

- 八、將預訓練的 CNN 用于遷移學習

- 九、從頭開始訓練 RNN

- 十、使用詞嵌入從頭開始訓練 LSTM

- 十一、訓練 Seq2Seq 模型

- 十二、深度強化學習

- 十三、生成對抗網絡

- TensorFlow 2.0 快速入門指南

- 零、前言

- 第 1 部分:TensorFlow 2.00 Alpha 簡介

- 一、TensorFlow 2 簡介

- 二、Keras:TensorFlow 2 的高級 API

- 三、TensorFlow 2 和 ANN 技術

- 第 2 部分:TensorFlow 2.00 Alpha 中的監督和無監督學習

- 四、TensorFlow 2 和監督機器學習

- 五、TensorFlow 2 和無監督學習

- 第 3 部分:TensorFlow 2.00 Alpha 的神經網絡應用

- 六、使用 TensorFlow 2 識別圖像

- 七、TensorFlow 2 和神經風格遷移

- 八、TensorFlow 2 和循環神經網絡

- 九、TensorFlow 估計器和 TensorFlow HUB

- 十、從 tf1.12 轉換為 tf2

- TensorFlow 入門

- 零、前言

- 一、TensorFlow 基本概念

- 二、TensorFlow 數學運算

- 三、機器學習入門

- 四、神經網絡簡介

- 五、深度學習

- 六、TensorFlow GPU 編程和服務

- TensorFlow 卷積神經網絡實用指南

- 零、前言

- 一、TensorFlow 的設置和介紹

- 二、深度學習和卷積神經網絡

- 三、TensorFlow 中的圖像分類

- 四、目標檢測與分割

- 五、VGG,Inception,ResNet 和 MobileNets

- 六、自編碼器,變分自編碼器和生成對抗網絡

- 七、遷移學習

- 八、機器學習最佳實踐和故障排除

- 九、大規模訓練

- 十、參考文獻