# 1: 家庭階段

來源:[https://zhuanlan.zhihu.com/p/20317371](https://zhuanlan.zhihu.com/p/20317371)

> **版權聲明**

>

> 本文首發自微信公共帳號:donglaoshi-123;

>

> 作者:董飛

>

> 無需授權即可轉載,但請自覺保留以上版權聲明。

**CS183C**

2015 年 9 月,斯坦福創業課程CS183C 開課了,這次是 Linkedin 創始人 Reid Hoffman 主講,課程內容是《Technology-Enabled Blitzscaling》,之前CS183第一期課程主講是 Peter Thiel,課程內容出版《From Zero To One》, 2014年與硅谷著名加速器 Y-Combinator 合作,課程內容是《[How To Start A Startup](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//startupclass.samaltman.com/)》。下面就是我做的一些課程筆記。

**主講人Reid Hoffman**

> Reid Hoffman,[LinkedIn](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//baike.baidu.com/view/1291207.htm)聯合創始人,曾經擔任過[PayPal](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//baike.baidu.com/view/244409.htm)高級副總裁。是硅谷最有名的[天使投資者](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//baike.baidu.com/view/863615.htm)之一,曾經投資過60多家創業公司,包括Facebook和 Digg,投資人,參與投資公司:Flickr、Mozilla、Ning、Technorati、Kiva

>

> Allen Blue,LinkedIn聯合創始人及產品管理副總裁

>

> John Lily, Greylock合伙人,前Mozilla CEO,創辦Reactivity被Cisco收購

**[ CS183C Blitzscaling 突擊成長 第一課 http://v.qq.com/page/e/o/6/e01705j0so6.html](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//v.qq.com/page/e/o/6/e01705j0so6.html)**

**初衷**

Silicon Valley is great because it has a unique ability to create startups.

硅谷在全球創新,技術和新產業產生扮演領導角色,這里有無數企業家,風險投資,科技大學,已有的技術公司,它能產生這些公司的秘訣是從 startups 到 scaleups。 最重要的是scaling up at speed。中國和硅谷都很多公司都做到了。當你能迅速擴張,能快速抓住市場,擴大收入和公司規模去面對全球化競爭,我們叫它:blitz-scaling。

建立一個改變世界的公司不是簡單做一個牛X的app和找天使融資。它需要創業家去搭建宏大用戶基礎和業務模式,并且飛速去做到。就像 Mark Zuckerberg 在不到6年時間內把Facebook從車庫到世界上最大的互聯網服務。

這次在斯坦福的課程是Technology-enabled Blitzscaling,抓住了所有在快速擴張中需要的努力。這是關于創始人如何把偉大的產品擴張到偉大公司的歷程。課程結束后也會寫一本書就是“Blitzscaling”.

每次課程會覆蓋一個從 "household" to "village" to "nation," and points in between. 請到的大咖包括 Sam Altman(后面介紹), Elizabeth Holmes (目前最爭議的估值$9B 生物科技公司Theranos創始人), [Jeff Weiner](http://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.linkedin.com/in/jeffweiner08)等。

**開篇**

硅谷則是創業的沃土,有一種你不用擔心失敗,對失敗恐懼的文化。當你嘗試做某事但以失敗告終時,你無須受到懲罰,可以再試一次,這里聚集充滿理想的創始人。

硅谷經典模式:

* 在車庫里有個想法

* 團隊有技術創始人

* 做一個新的產品

* 為新產品融資

* 產品得到市場認可

上面說的也是部分正確。像創始團隊,初始產品的正確,融資等都很重要,但似乎缺失了一些做成持久性公司的重點部分。

其實現在創業公司這么多,在世界任何地方都有很多人懂技術,比如推廣app,病毒營銷,也有VC,可以組建團隊,那為啥非要在硅谷做呢?

> “The secret to Silicon Valley is not startups, but scale-ups,” Hoffman said. “We want to teach entrepreneurs how to scale.”

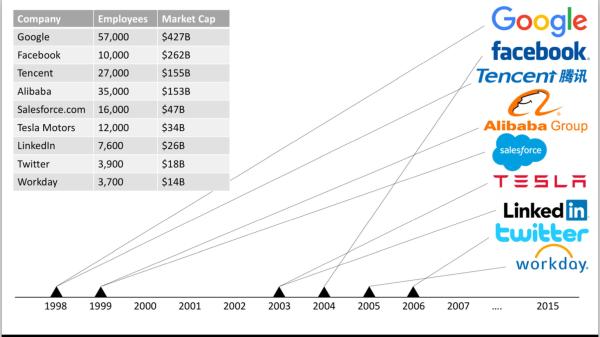

在超過100億美金估值的科技公司中,只有2家不在硅谷 (Alibaba and Tencent 上榜).

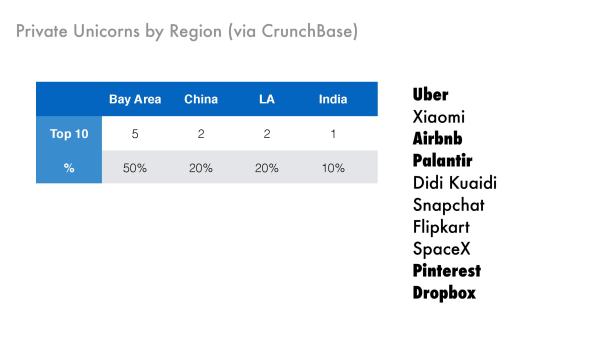

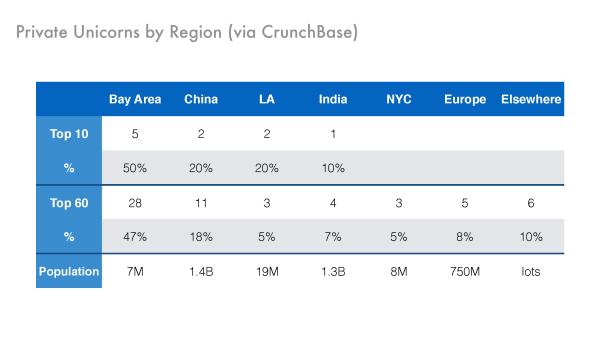

如果看一下 top 10% 獨角獸 (大于10億美金估值)有50% 在硅谷。在看 top 60% of all unicorn companies?—?47% 在灣區.

最萌的unicorn

crunchbase是查看公司估值的網站,John強調這些都是paper value。加粗的都是在硅谷

在硅谷也就700萬人口,為什么能創建這么多矚目公司??

**課程目標**

不可能有一本教科書教你一步步怎么做大公司,但有一些已經成功人士的策略可以學習。

**Network重要性**

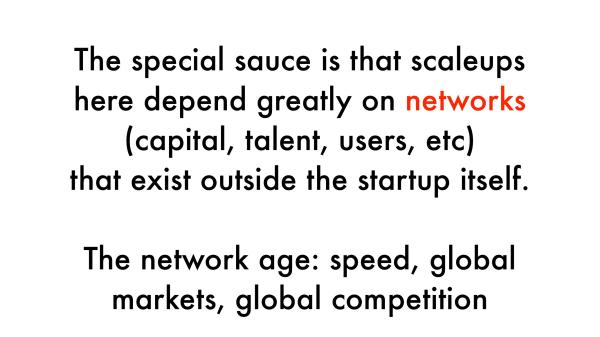

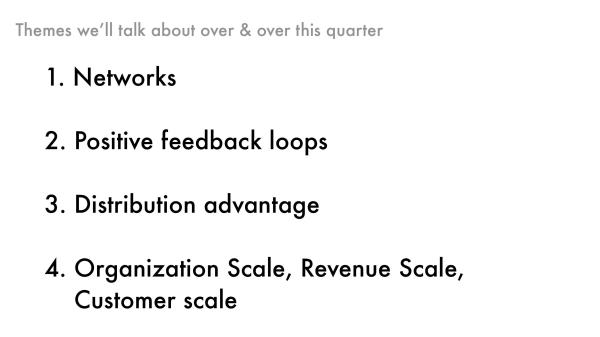

如果你思考為什么硅谷效率如此之高,最重要就是各種**network**。不同的網絡互相交織發揮非常大的作用,并且創造這些網絡就和放大器一樣,放大你所作出的努力。在飛速發展的時代,越來越多具有全球影響和劃時代意義的公司都剛好誕生在硅谷。就是因為處于一個網絡時代,你更容易在全世界范圍內以非常快的方式認識更多的人。有人說紐約不也是新興網絡嗎,但硅谷領先了60年,這邊有成熟投資人,戰略指導到產品經理,技術研發到市場銷售。后面會看到很多圖,一開始都是很平的發展,但到了某一點開始加速,形成很大規模。

如果你跟企業家進行過探討,他們嘗試讓組織規模盡量與客戶規模,收入規模保持一致,因為這樣可保持適應能力和持續發展的能力。

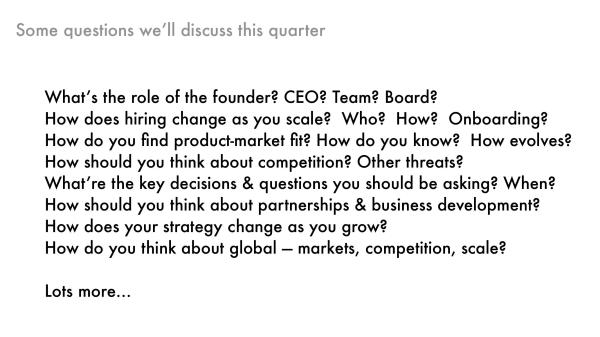

**一大堆問題**

?創始人的角色是什么?CEO的角色是什么?董事會功能是什么?

雇用一個管理團隊的最好方法是什么?

中層管理人員在組織中的應有作用?

適合市場的產品?

維持和破壞性創新中的作用?

你應該如何應對競爭?

適當的融資策略是什么?

如何做出資金分配的決策?

應該如何思考市場營銷和品牌?

如何隨著企業發展做不同的銷售模式?

您應該如何處理聘用和企業文化?

什么是公司的主要威脅?

關鍵決策和問題?

你何時以及如何應該擔心全球化?

如何獲得最大的合作伙伴關系和業務發展?

如何隨著時間推動技術和戰略變化?

比如說招聘,Workday的首席執行官Aneel,和他的共同創始人David,后者是PeopleSoft的創始人。曾對每個員工進行面試直至公司規模達到500人。因為他們認為,保持這種傳統文化很重要,并且直到你全部招募到首批500人,他們都會以一種傳統文化進行面試。但是即使是在第500人,也會發生變化,因為他們無法這樣堅持到10,000人。

**另一個老生常談的是你如何面對競爭?**

通常,當創業人在尋找風險投資時,他們會說,“我擔心來自谷歌、來自微軟的壓力”。他們從來不會將一個創業公司考慮競爭對手,其實真正競爭對手應該是其他的創業公司。所有大公司都會有3-5個事情作為他們的真正目標。除非你剛好說“實際上,我想要做的是進行搜索公司創業,”那應該擔心來自谷歌的競爭壓力。但如果谷歌擁有其200個產品之一,而你剛好在某個層面上與其存在競爭關系,這其實并不是很相關的事情。但隨著公司規模形成,開始爭奪一群客戶和收入,那競爭則傾向于來自更大的公司。最后趨勢是你不僅僅與創業公司,還要與你同級的其他公司競爭,在某種程度上,你還與行業領導者競爭,因為他們存在一定的影響力。而這些競爭對手可能更多關注你這一塊。

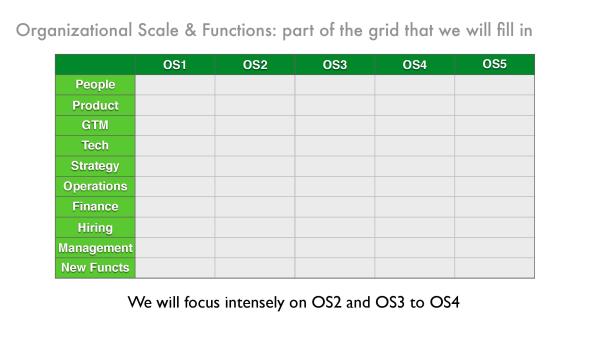

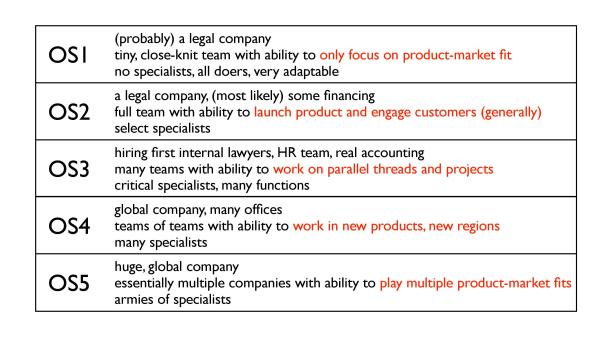

**組織規模和結構**

這個比喻是不同階段公司規模,對應“家庭、部落、村莊、城市”,規模不同導致公司發生深遠變化,但也有例外,當在Instagram投資時他們甚至沒有13個人,但是他們的用戶差不多達到1個億。總有東西打破了常規。

> There is no one size fits all approach but rather the goal of the class is to provide you with a chessboard of how to think about moving from one level of scale to the next level of scale?—?and also when to scale in the first place.

在你考慮公司的各個方面時會發生什么情況,人是非常關鍵,從這里開始著手。

此外你做一個單線程產品,或多線程產品?通常,作為一個創業公司做單線程產品,那什么時候發展到多線程?怎么做決定?

你怎么知道什么是正確的時機?如何進入市場?進入市場是否這么容易?有沒有一個計劃?例如,面向企業、面向消費者計劃?

某些企業非常注重現場銷售,某些企業基本通過電話進行,某些公司例如Slack,則是一個全新的模式。

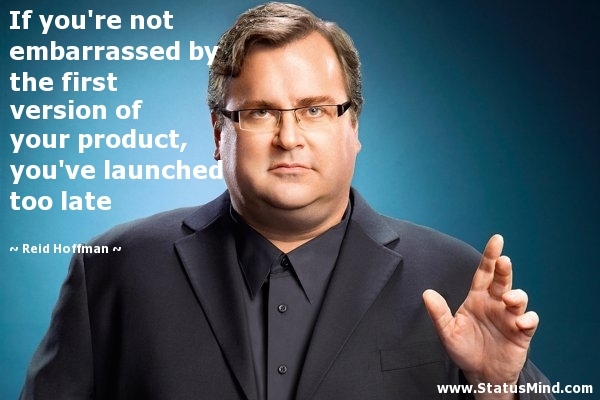

如果你的產品發布沒有讓你感到窘迫,你的產品發布已經太遲了。速度的重要性以及時間的重要性,以及你進入市場的時機。我們希望打造超級穩健的技術,并且從一開始應用該技術,是我們的OS1策略。但在消費者可能會認為,你可能開發速度太慢,無法快速進入市場。

你如何建立一個產品,然后在發展過程中如何不斷重建,這成為了你技術策略的一部分。但是如果你在這個階段全程這樣做,你又死定了。有些模式讓你在這個階段獲得成功,將無法在那個階段獲得成功。如何打造一個平臺?該平臺實際上形成一個開發stack,讓每個人的生產效率都得到提高?我們如何利用各種工具來正確實施?

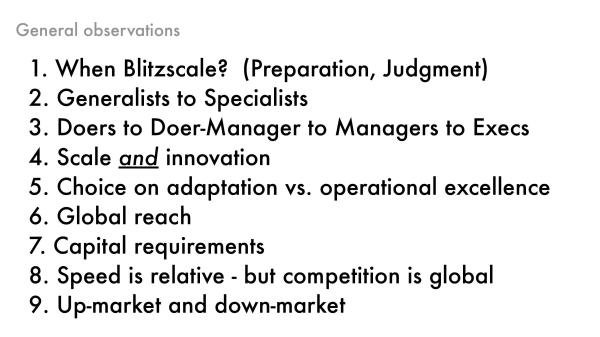

**Blizscale關鍵點**

1. When do you Blitzscale? What speed you should be operating at is a judgement call you need to make. 如果你決定現在啟動加速引擎,而你的商業模式還沒做好準備,其實就是你錯過一個機會的方式,那就掛了。不是說不要去做,而是你需要有競爭力的方式去做,作出的準備,判斷和快速規模化的實施都非常重要。

2. 從通才到專才。一開始的5人是需要快速學習去做任何事情,規模大了就需要專才在特定領域去高效運作.

3. 三種人在不同的階段,做事的,管理者,決策者。

4. 創新的延續,不僅僅在創業初期要創新,而是持續創新,比如新產品線,如何高效存數據,新的架構。

5. 保持適應 vs. 精細運營?—?跑得快意味著在運營上的折衷。當時Paypal 每天 2–5% 用戶和交易增長—積累了每周2萬封郵件。就很多顧客抱怨,然后他們在兩個月內就從0到200個客服才支持了他們的業務增長。

6. 全球延伸—?LinkedIn 從12個國家開始—?只有真正有需求才去加入新的國家。

7. 資本驅動?—要么有不錯收入去投入要么去融資,如何增長并保持燒錢頻率,每個交易虧了多少vs如何花錢去贏得市場。

**LinkedIn Example**

每個經歷這些階段的公司,都已經經歷過許多不同的路徑。其中一些,我們甚至無法找到類似的對象,也許不同與LinkedIn,但你可能在Workday或其他公司找到對應的。我們分享在LinkedIn經過的各個階段的故事。

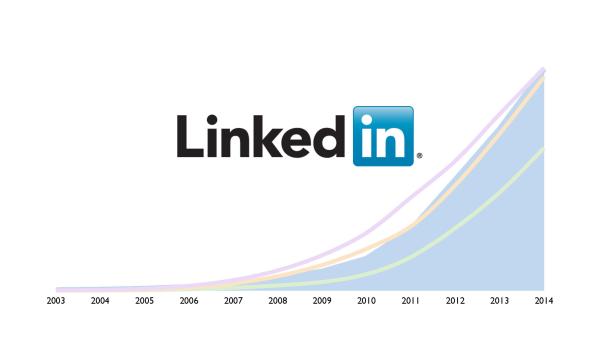

在公司初期,我們在階段1花了兩年時間在探索產品形態,但最后花了12年多,才發展到我們現在4億用戶。但對于Instagram,WhatsApp等公司成長更快。

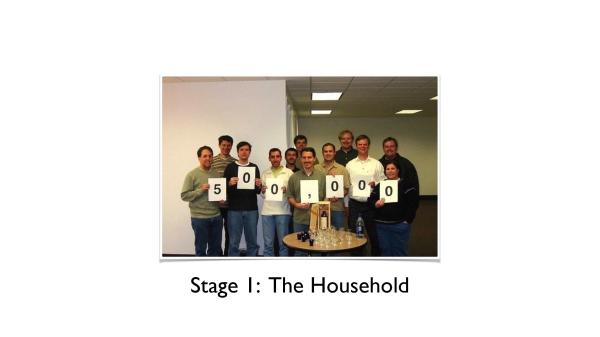

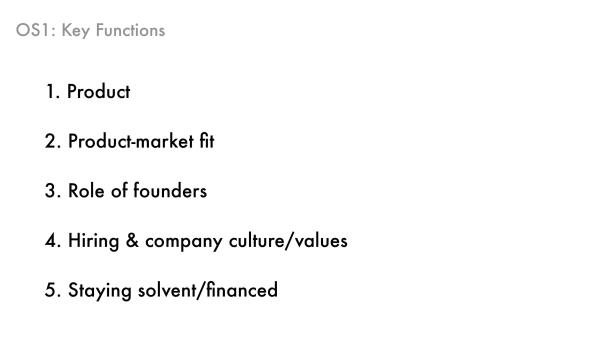

就是從這個照片開始,當我們在用戶增長上達到了一個主要節點時,我們就拍照留念。在2002年,2003年,我們討論一個理念,如果你能夠建立一個職業網絡,在其中建立各種信譽良好關系,對各種專業人士提供職業幫助。并且設想,當我們擁有一定數量的用戶時,人們就會開始使用它來進行搜索。當時雇傭的都是之前的同事,輕量化來管理日常行政。我們每天的所有時間全部努力都是在解決一個問題:對于用戶來說,哪些東西是有價值的?

我們在2003年5月發布上線,我們馬上就了解到,“產品-市場”匹配實際上對于我們來說意味著什么。上線后招聘人員會立即愛上它,然而,為了達到那個階段我們需要建立一個臨界用戶數量,這就是我們第一個階段所發現的主要內容:關于如何發現這個match。

我們必須擴大團隊的規模,因為我們已經認識到產品-市場匹配的真正內容。并且,現在我們需要建立最低規模的運營團隊,以確保我們能夠達到這種匹配。其實是3名共同創始人,在這個階段,我們從12名員工,擴展到大約30或40名才能夠支持正常運營。

我們還加入了一系列新的功能包括客服,增加了銷售,也為了完善市場功能。還有,我們增加了最低限度的GNA(日常行政管理職能),以便能夠處理諸如支付薪水,管理員工福利等問題,這些都是運營的所必須最基本部門。

在這個時候,我們擁有1300萬用戶,我們到了“村莊”這個階段。到了這個階段,我們同時做兩件事情。我們希望能夠利用當前的匹配,做好招聘業務,但是,我們還需要開拓其他的匹配,比如我們與招聘人員匹配非常好,這僅代表大約用戶的半數。其實對于每個專業人員來說,獲得了一個價值定位。

2007年,我們將組織拆分,我們增加了很多額外的管理職能。我們的研發機構拆分,從1個研發機構擴展到5個。每個研發機構都支持不同的東西,它們或者支持現有業務的發展,或者探索新的項目。這就是我們嘗試平衡卓越運營績效和適應能力的方式,我們確保有5個組,其中1個專注于發展,1個專注于收入,而其他3個專注于價值方面的內容。

是否存在其他“產品-市場匹配”?在120名員工的時候,我們引進了一名首席執行官,Dan Nye他來自Intuit集團,他帶來海量的知識建立企業和銷售業務,讓一個銷售部真正運作起來。

“城市”階段,在2009年,我們基本開始了快速規模化。要記住規模化是我們的主要瓶頸,如果我們沒有強大的網絡是不可能驅動這些發展。我們必須引進所有這些人才,在這5條產品線中繼續作出努力。但在那個階段,客戶使用我們產品的方式和期望又發生了改變。這時有招聘人員產品,有銷售產品,市場營銷方案產品,種類繁多。所有這些事情的標準都已經必須提高,我們不得不招人管理這些關系,不得不雇傭銷售人員開辟新天地。我們大多數顧客群都來自海外,就開始尋求美國以外區域的發展,引進新的首席執行官擔任此任務。

這也是Jeff Weiner,他會在后半程與我們從階段4進階到階段5。Jeff加入我們做的第一件事,就是讓我們準備好進行快速規模化。我們未曾做過但很重要的事情是定義我們的公司文化和戰略,因為之前規模太小并不需要那樣做。當你發展成為大公司時,有不同的管理部門以及行政需求,他規定了所有這些東西,這仍然是現在運營一家公司的方式。目前擁有8,500名員工。在2009年至2014年期間,員工數量基本上每年翻一番。

如果有人曾在創業公司工作很長一段時間,你就知道當使用某個代碼庫長達6年之久它會變得一團糟。我們面臨巨大的技術變革,確保我們擁有過硬的技術平臺,因此必須改變我們的技術戰略。我們主要需要思考如何發展規模,靈活性、以及開發人員生產力,并仍然需要驅動力加速前進。我們必須改變我們的融資策略,在思考如何能夠將需要的所有資金,籌集到一起以便能夠并購。這時我們不僅要努力爭取新一輪的種子期融資而且還要在2011年進行首次IPO,保證我們做好準備向著目標進行必要的并購。

我們達到了3億用戶的節點,這就是我們看到的最大改變。辦公室和員工分布在27個國家,在美國境外工作的員工數和境內人數基本相當,目前LinkedIn有8,500名員工,超過20億美元的收入,在中國有獨立運作的公司領英等。

“家庭”階段是小團隊搭建產品并找到市場的適合點。

* 產品足夠好?

* 有人在乎這個產品嗎?

* 你能招這個人嗎?如何說服他們放棄fb,airbnb加入你?

* 你怎么付工資還能保證限流?

當你發展在不同的規模時,并非你解決了哪些問題,而是你沒有解決哪些問題。在創業的路上即使是你擁有上千人的規模時依然會有很多救火問題。就像是你回家的時候卻后院起火了,但是你需要知道哪種火災下,你可以回家,哪些你不能。然后把它分類,知道哪些問題需要處理,而哪些可以忽略。Reid很擅長忽視一些不重要的問題,這是優秀企業家的素質。

建立一個公司需要經歷很多問題,你不能預先解決問題。例如在“家庭”階段,你的數據不會成為你成功的關鍵,讓大家關注你的產品比metrics更重要,但進入到“村莊”或到“部落”階段,則數據很可能會成為一個關鍵。

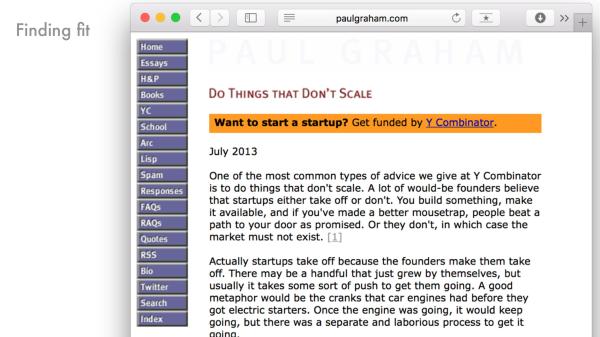

Paul Graham,Y孵化器的創始人,寫過《做一些非規模化的事情》,講到一些樸實做法

* 跟用戶溝通面聊

* 打電話

* 為他們下載app

* 告訴他們怎么signup和使用

* 跟100個用戶這么做

在過去幾年發生了很多變化,你處于一個更好的環境能夠處理這個問題。你現在都能夠獲得現成的產品或服務比如用AWS云服務就部署了app,但那些你必須特別專注的事情,依然非常困難。

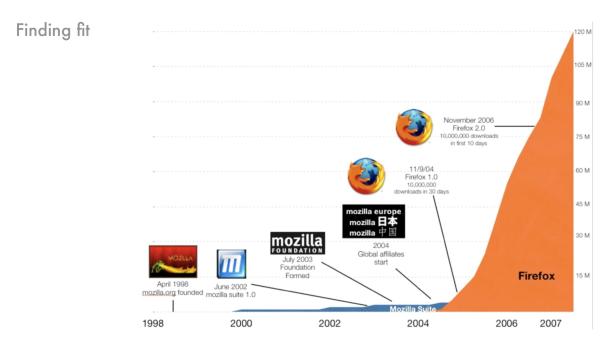

這是Mozilla和我的故事,在左側時候大家都在四處徘徊,嘗試去做他們認為重要的事情,然后開始獲得一點吸引力,有些用戶關注了,你開始弄明白一些道理,在正確的時候打造好一款快速網絡瀏覽器,并且在接下來3-4年,我們發展到大約4億用戶,不管怎么樣,我們會看到類似這樣的圖表,一開始很慢很慢,然后突然加速。

這就是組織部分的不確定性,市場現狀的迷霧。你要決定什么時候用力踩油門。如果在任何錯誤的時間踩了油門,那是不會起作用的。你可能花了資金,但是那樣不會產生什么效果。所以踩下油門則是一個非常難受的事情,并且問題是當你開始快速規模化發展時,所有時間分配都是艱難的,你無法把任何事情做得很好,你所能做的,就是嘗試控制好方向和保持平衡。

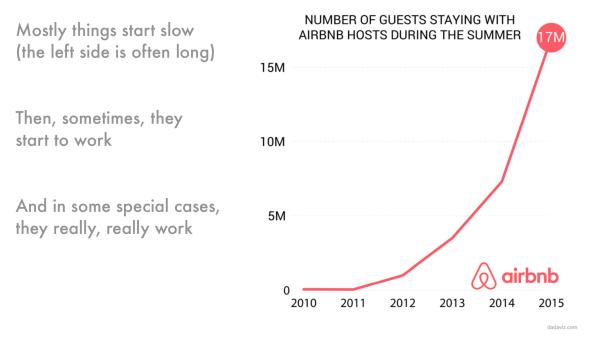

我這里拿Airbnb的圖表做比方,在圖表的左側花費了很長的時間,在2010年之前的部分都是平的,同樣他們正在積累資本跟動力創建一個社區。到2011年,條件開始成熟,其效益開始變得非常好。

講一個Airbnb的早期故事

他們在紐約市挨家挨戶上門,注冊用戶名,他們從Craigslist表上獲得信息和人們取得聯系,然后上門并勸說“你應該到Airbnb上發布。”然后創始人來到人們家里說,“你為什么應該關注我網站的原因”。他們也開始意識到,信任和交易的質量在很大程度上取決與看到的照片喜不喜歡。因此,他會請攝影師去到用戶家里拍照。

當你在創業時,你并非在寫代碼,可能在購買市場營銷服務,在面試或雇傭員工。你處于“家庭”階段時,每周工作100小時甚至120小時。你該如何選擇安排好時間,都是為了達到最初的臨界數量。你要去了解實際客戶是怎么樣的,并且去感受他們關心什么東西。然后為你的客戶建立模型,在各方面提供幫助,做一些非規模化的東西。可能你以后不會去做Craig在Craigslist的時候的客服工作,但這在開始階段非常關鍵。

**提問環節**

- 這些閃電規模化策略在軟件行業之外,是否依然同樣適用?

第一,這與速度差異相關,你是比你的競爭對手發展得更快嗎?快速規模化的關鍵在于市場現狀中的競爭狀況下你如何區分速度差異。

第二,軟件影響著其他行業比如軟件和醫藥,比如軟件和遺傳學,其中的軟件是差異化的關鍵部分,它刺激了那個行業中的整個競爭節奏。比如大家對特斯拉那么感興趣,很大程度并非因為它是一輛電動車,而因為它配備了大量軟件,這才是其備受關注的原因。

第三,總有一些與眾不同的東西,例如硬件或者醫藥,必須確保更低的錯誤率,你能不能以較低的錯誤率比競爭對手發展得更快一點?而在軟件領域經常看到,你可以接受較高的錯誤率。別人會拿一些即使沒有直接競爭的對手來比較,將你的發展基線與他們進行對比,但關鍵是,你的產品是否賣的足夠好?你是否雇傭了足夠好的員工?

- 如何對未來和公司下一步發展做判斷?

在每種特定情況下,都會有很多判斷,這不是純粹科學理論。

當你無法給出一個路線圖的原因是因為作為一個創始人,一名高管,你的工作內容是你去執行各種判斷。我們在硅谷這里的所擁有的一個優勢就是一個學習的網絡。因此,你應該經常去做的一件事,就是和你周圍所有經驗豐富的人進行交流,并不僅僅是有過此類經驗的人,還包括其他經驗豐富的人。因為如果這可以讓你更容易更好的決定。例如,發展速度應該多快?資本應該有多少?我們是否應該提前還是延后雇傭人員?

- 怎么看待競爭對手?

實際上不要太過于關注你的競爭對手。聰明的創始人、聰明的高管,聰明的投資者所做的事情是說你是否會擁有市場機會?你是否發展得足夠快去抓住機會?你是否建立了一個堅固持久的基礎?關于競爭的關鍵問題是,如果在你前面別人獲得了市場機會,那你很顯然無法獲得該機會。

當你接觸到非正面的競爭對手時,你應該思考的問題是:你如何建立某種東西其會隨著時間慢慢積累,而不是能以非常快的速度達到那個階段,并且發展得很強大。

LinkedIn的故事中有一個例子,在發展的早期,根本就沒有怎么關注競爭。其原因是,我們當時所關注的事情是讓我們徹底完全贏得市場的事情,因此,如果我們能夠在一個地方聚集最大數量的專業人員,競爭其實就不那么重要了。我們當時就著眼于這些東西,讓我們不會分心繼續發展,最后獲得成功。人們所尋找的是,你是否在建立某些基礎,而這些基礎將為你提供必要的資本幫助你徹底占領市場。LinkedIn早期的對手中,絕大多數公司已經消失了,他們當時都在專注于推銷他們的公司。

**下一期嘉賓**

> Sam Altman 是大名鼎鼎的[Y Combinator](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//www.36kr.com/p/96364.html) 的當家,他曾是 YC 錄用的首批創業者之一,他經營著自己的超高人氣的[博客](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//blog.samaltman.com/),他是 Stanford 計算機系的輟學生,他是被 Green Dot 以 4300 萬美元收購的位置服務商 Loopt 的創始人,他是天使投資人,還要命的是,他才30 歲。

[http://36kr.com/p/210546.html](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//36kr.com/p/210546.html)

最后的閱讀材料

1. [Do things that don’t scale](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//paulgraham.com/ds.html)

2. [Startup Advice, Briefly](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//blog.samaltman.com/startup-advice-briefly)

3. [Why Silicon Valley Works](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//blog.samaltman.com/why-silicon-valley-works)

**本專欄為我的個人專欄,所有觀點均為個人觀點。如欲轉載,請注明出處。如果文章有任何錯誤或是遺漏,歡迎指正。此外,本文部分圖片與內容來自Grey Lock Partners與LinkedIn公開發表的博客與幻燈片,所有參考鏈接如下**。

[里德·霍夫曼_百度百科](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//baike.baidu.com/view/10624259.htm)

[LinkedIn聯合創始人Allen Blue:初創產品,買用戶不如試試Growth Hacking](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//chuansong.me/n/1717994)

[LinkedIn's Series B Pitch to Greylock: Pitch Advice for Entrepreneurs](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//reidhoffman.org/linkedin-pitch-to-greylock/)

[https://www.linkedin.com/pulse/cs183c-technology-enabled-blitzscaling-visible-secret-reid-hoffman](http://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.linkedin.com/pulse/cs183c-technology-enabled-blitzscaling-visible-secret-reid-hoffman)

[http://www.slideshare.net/greylockpartners/stanford-cs183c-blitzscaling-lecture-1](http://link.zhihu.com/?target=http%3A//www.slideshare.net/greylockpartners/stanford-cs183c-blitzscaling-lecture-1)

[Class 1 Notes Essay](http://link.zhihu.com/?target=https%3A//medium.com/notes-essays-cs183c-technology-enabled-blitzscalin/reid-hoffman-john-lilly-and-allen-blue-s-cs183c-technology-enabled-blitzscaling-class-1-notes-a93b119a51b9)

- Zero to One 從0到1 | Tony翻譯版

- Ch1: The Challenge of the Future

- Ch2: Party like it’s 1999

- Ch3: All happy companies are different

- Ch4: The ideology of competition

- Ch6: You are not a lottery ticket

- Ch7: Follow the money

- Ch8: Secrets

- Ch9: Foundations

- Ch10: The Mechanics of Mafia

- Ch11: 如果你把產品做好,顧客們會來嗎?

- Ch12: 人與機器

- Ch13: 展望綠色科技

- Ch14: 創始人的潘多拉魔盒

- YC 創業課 2012 中文筆記

- Ron Conway at Startup School 2012

- Travis Kalanick at Startup School 2012

- Tom Preston Werner at Startup School 2012

- Patrick Collison at Startup School 2012

- Mark Zuckerberg at Startup School 2012

- Joel Spolksy at Startup School 2012

- Jessica Livingston at Startup School 2012

- Hiroshi Mikitani at Startup School 2012

- David Rusenko at Startup School 2012

- Ben Silbermann at Startup School 2012

- 斯坦福 CS183b YC 創業課文字版

- 關于 Y Combinator

- 【創業百道節選】如何正確的閱讀創業雞湯

- YC 創業第一課:你真的愿意創業嗎

- YC 創業第二課:團隊與執行

- YC 創業第三課:與直覺對抗

- YC 創業第四課:如何積累初期用戶

- YC 創業第五課:失敗者才談競爭

- YC 創業第六課:沒有留存率不要談推廣

- YC 創業第七課:與你的用戶談戀愛

- YC 創業第八課:創業要學會吃力不討好

- YC 創業第九課:投資是極端的游戲

- YC 創業第十課:企業文化決定命運

- YC 創業第11課:企業文化需培育

- YC 創業第12課:來開發企業級產品吧

- YC 創業第13課,創業者的條件

- YC 創業第14課:像個編輯一樣去管理

- YC 創業第15課:換位思考

- YC 創業第16課:如何做用戶調研

- YC 創業第17課:Jawbone 不是硬件公司

- YC 創業第18課:劃清個人與公司的界限

- YC 創業第19課(上):銷售如漏斗

- YC 創業第19課(下):與投資人的兩分鐘

- YC 創業第20課:不再打磨產品

- YC 創業課 2013 中文筆記

- Balaji Srinivasan at Startup School 2013

- Chase Adam at Startup School 2013

- Chris Dixon at Startup School 2013

- Dan Siroker at Startup School 2013

- Diane Greene at Startup School 2013

- Jack Dorsey at Startup School 2013

- Mark Zuckerberg at Startup School 2013

- Nate Blecharczyk at Startup School 2013

- Office Hours at Startup School 2013 with Paul Graham and Sam Altman

- Phil Libin at Startup School 2013

- Ron Conway at Startup School 2013

- 斯坦福 CS183c 閃電式擴張中文筆記

- 1: 家庭階段

- 2: Sam Altman

- 3: Michael Dearing

- 4: The hunt of ThunderLizards 尋找閃電蜥蜴

- 5: Tribe

- 6: Code for America

- 7: Minted

- 8: Google

- 9: Village

- 10: SurveyMonkey

- 11: Stripe

- 12: Nextdoor

- 13: YouTube

- 14: Theranos

- 15: VMware

- 16: Netflix

- 17: Yahoo

- 18: Airbnb

- 19: LinkedIn

- YC 創業課 SV 2014 中文筆記

- Andrew Mason at Startup School SV 2014

- Ron Conway at Startup School SV 2014

- Danae Ringelmann at Startup School SV 2014

- Emmett Shear at Startup School SV 2014

- Eric Migicovsky at Startup School SV 2014

- Hosain Rahman at Startup School SV 2014

- Jessica Livingston Introduces Startup School SV 2014

- Jim Goetz and Jan Koum at Startup School SV 2014

- Kevin Systrom at Startup School SV 2014

- Michelle Zatlyn and Matthew Prince at Startup School SV 2014

- Office Hours with Kevin & Qasar at Startup School SV 2014

- Reid Hoffman at Startup School SV 2014

- YC 創業課 NY 2014 中文筆記

- Apoorva Mehta at Startup School NY 2014

- Chase Adam at Startup School NY 2014

- Closing Remarks at Startup School NY 2014

- David Lee at Startup School NY 2014

- Fred Wilson Interview at Startup School NY 2014

- Introduction at Startup School NY 2014

- Kathryn Minshew at Startup School NY 2014

- Office Hours at Startup School NY 2014

- Shana Fisher at Startup School NY 2014

- Zach Sims at Startup School NY 2014

- YC 創業課 EU 2014 中文筆記

- Adora Cheung

- Alfred Lin with Justin Kan

- Hiroki Takeuchi

- Ian Hogarth

- Introduction by Kirsty Nathoo

- Office Hours with Kevin & Qasar

- Patrick Collison

- Paul Buchheit

- Urska Srsen

- Y Combinator Partners Q&A

- YC 創業課 2016 中文筆記

- Ben Silbermann at Startup School SV 2016

- Chad Rigetti at Startup School SV 2016

- MARC Andreessen at Startup School SV 2016

- Office Hours with Kevin Hale and Qasar Younis at Startup School SV 2016

- Ooshma Garg at Startup School SV 2016

- Pitch Practice with Paul Buchheit and Sam Altman at Startup School SV 2016

- Q&A with YC Partners at Startup School SV 2016

- Reham Fagiri and Kalam Dennis at Startup School SV 2016

- Reid Hoffman at Startup School SV 2016

- 斯坦福 CS183f YC 創業課 2017 中文筆記

- How and Why to Start A Startup

- Startup Mechanics

- How to Get Ideas and How to Measure

- How to Build a Product I

- How to Build a Product II

- How to Build a Product III

- How to Build a Product IV

- How to Invent the Future I

- How to Invent the Future II

- How to Find Product Market Fit

- How to Think About PR

- Diversity & Inclusion at Early Stage Startups

- How to Build and Manage Teams

- How to Raise Money, and How to Succeed Long-Term

- YC 創業課 2018 中文筆記

- Sam Altman - 如何成功創業

- Carolynn Levy、Jon Levy 和 Jason Kwon - 初創企業法律機制

- 與 Paul Graham 的對話 - 由 Geoff Ralston 主持

- Michael Seibel - 構建產品

- David Rusenko - 如何找到適合產品市場的產品

- Suhail Doshi - 如何測量產品

- Gustaf Alstromer - 如何獲得用戶和發展

- Garry Tan - 初創企業設計第 2 部分

- Kat Manalac 和 Craig Cannon - 用于增長的公關+內容

- Tyler Bosmeny - 如何銷售

- Ammon Bartram 和 Harj Taggar - 組建工程團隊

- Dalton Caldwell - 如何在 Y Combinator 上申請和成功

- Patrick Collison - 運營你的創業公司

- Geoff Ralston - 籌款基礎

- Kirsty Nathoo - 了解保險箱和定價股票輪

- Aaron Harris - 如何與投資者會面并籌集資金

- Paul Buchheit 的 1000 億美元之路

- PMF 后:人員、客戶、銷售

- 與 Oshma Garg 的對話 - 由 Adora Cheung 主持

- 與 Aileen Lee 的對話 - 由 Geoff Ralston 主持

- Garry Tan - 初創企業設計第 1 部分

- 與 Elizabeth Iorns 的對話 - 生物技術創始人的建議

- 與 Eric Migicovsky 的硬技術對話

- 與 Elad Gil 的對話

- 與 Werner Vogels 的對話

- YC 創業課 2019 中文筆記

- Kevin Hale - 如何評估創業思路:第一部分

- Eric Migicovsky - 如何與用戶交談

- Ali Rowghani - 如何領導

- Kevin Hale 和 Adora Cheung - 數字初創學校 2019

- Geoff Ralston - 拆分建議

- Michael Seibel - 如何計劃 MVP

- Adora Cheung - 如何設定關鍵績效指標和目標

- Ilya Volodarsky - 初創企業分析

- Anu Hariharan - 九種商業模式和投資者想要的指標

- Anu Hariharan 和 Adora Cheung - 投資者如何衡量創業公司 Q&A

- Kat Manalac - 如何啟動(續集)

- Gustaf Alstromer - 新興企業的成長

- Kirsty Nathoo - 創業財務陷阱以及如何避免它們

- Kevin Hale - 如何一起工作

- Tim Brady - 構建文化

- Dalton Caldwell - 關于樞軸的一切

- Kevin Hale - 如何提高轉化率

- Kevin Hale - 創業定價 101

- Adora Cheung - 如何安排時間

- Kevin Hale - 如何評估創業思路 2

- Carolynn Levy - 現代創業融資

- Jared Friedman - 硬技術和生物技術創始人的建議