# 064|美國有沒有互聯網思維

### 問題:美國有沒有互聯網

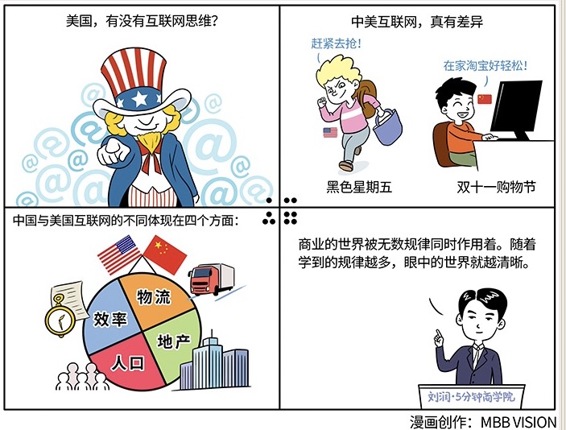

> 學習商業知識,我們能加持企業,更能擦亮看清世界的慧眼。那如何打開“慧眼”呢?我們練習一下。比如,我問你個問題:美國,有沒有互聯網思維?

要回答這個看似簡單的問題,要動用“商業兵器庫”中的兵器卻不少,比如,第6期的“流量之河”,第7期的“倍率之刀”,第8期的“價量之秤”,第11期的“信息對稱”,第13期的“邊際成本”,第23期的“機會成本”, 第28期的“人口撫養比”和第53期的“全渠道營銷”。容我慢慢道來。

首先,中美互聯網,真有差異嗎?給大家看張圖。

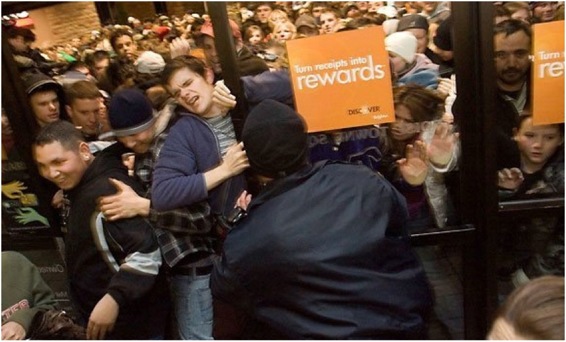

美國最重要的購物節,叫黑色星期五。凌晨大門一拉開,你看看這些人,完全不懂“排隊”了,回到了中國很多年前。

那中國呢?我們看另一張圖。

中國沒有黑色星期五,但中國有雙十一啊。雙十一后的第二天,某個快遞分揀站的包裹,滿山滿野。2016年雙十一,一天包裹的量超過10億件。

### 講解:為什么會這樣?

中國的互聯網比美國更先進了嗎?不是“先進”,而是“不同”。這個不同,體現在四個方面。

### 第一,“物流”。

我在第53期“全渠道營銷”里講,所有的銷售,最終都是信息流、資金流、物流的萬千組合。從渠道的本質分析你就會發現,中美的物流成本非常不同。美國地廣人稀,人工昂貴,開個車,送完一戶到下一戶,要再開半小時。中國呢?騎個小電驢,到了個小區,一棟樓好幾件,一個小區估計就送完了。

居住密集,人工便宜,導致中國最后一公里的物流,非常便宜。原來一批廉價勞動力在工廠里,現在跑到路上去了。

這種狀態能持久嗎?估計難。我在第28期講過“人口撫養比”,中國勞動力一代代減少,工資一年年增高。90后和00后,多半不愿意做快遞,就算愿意,價格也會越來越高。今天你買個100塊錢的東西,6塊錢送到家。如果有一天,要60塊錢送到家,你還會在網上買嗎?

居住密集度,勞動力價格,帶來最后一公里物流價格不同,使中美電商出現巨大差異。

### 第二,“地產”。

大概從97年開始,中國地產成本不斷攀升,所以,今天所有線下零售,很大一塊收入,都交了“地產稅”。我在第23期講“機會成本”時說,房地產,是所有行業的機會成本。線下要賺錢,收益必須大于租金。第6期“流量之河”里說,租金又是線下零售的流量成本。電商沒這部分成本,于是形成巨大流量成本落差。互聯網沖擊線下零售,勢如破竹。

美國呢?房地產并沒有如此瘋狂,所以成本落差并不明顯。這是中美互聯網的另一個差異。

這種狀態能持久嗎?不一定。線下零售無法盈利,紛紛關門,租金必然下跌,新平衡就會形成。

### 第三,“人口”。再給大家看一張圖。

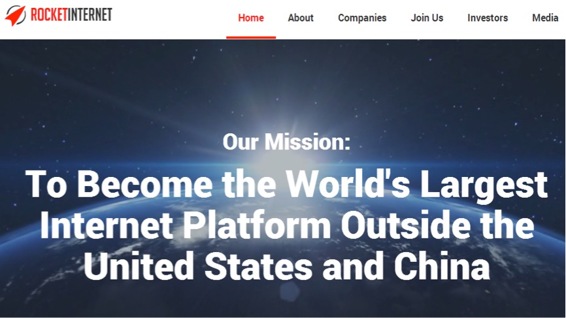

這是一家德國的互聯網公司。在它首頁上,赫然寫著:我們的使命,是成為全世界除了美國和中國之外,最大的互聯網平臺。

使命是一個公司所能想到的最遠的未來,它能想到的最遠,也不和美國、中國比了。為什么?因為互聯網是一個人口游戲。我在第13期“邊際成本”里講,互聯網非常重要的作用,是把邊際成本降為零,所以,人口越多的國家,互聯網效應越明顯。我在第8期講過“價量之秤”的邏輯,因為人口多,中國企業就可以用日本、德國企業,甚至美國企業都看不懂的方式,把“價量之秤”的砝碼,完全撥到“量”的極端。

人口數量,也是中美互聯網的重要不同。

### 第四,“效率”。

中國改革開放以來,零售業發展時間不長,還沒出現沃爾瑪這樣的巨頭,大量零售企業還在靠信息不對稱賺錢,互聯網就來了。我在第11期“信息對稱”里說,干掉信息不對稱,是互聯網影響商業的底層邏輯。所以中國零售面臨巨大沖擊。

美國呢?美國零售業已經非常成熟,效率非常高。沃爾瑪,Costco都在極低毛利下運行,梅西百貨40%的商品都是自營。相比之下,中國零售業的效率太低。所以,互聯網拿起了第7期講的“倍率之刀”,一刀一刀砍下去。

### 小結:打開慧眼

美國有沒有互聯網思維?如果你能拿起“商業兵器庫”里的“流量之河,倍率之刀,價量之秤,信息對稱,邊際成本,機會成本,人口撫養比,全渠道營銷”來分析,看清楚中美在“物流、地產、人口、效率”四個方面的不同,就有答案了。

商業的世界,被無數規律同時作用著。你只學會一條,會覺得自己天下無敵了。隨著你學到的規律越多,你眼中的世界就越清晰,你也越會說“看情況”,以不變應萬變。思考時靜若處子,行動時動若脫兔。

- 5 分鐘商學院精細筆記

- 000丨人人都應該是自己的CEO

- 001丨讓用戶從最有錢的那個心理賬戶花錢

- 002丨不要為打翻的牛奶哭泣

- 003|貴和便宜,是相對的

- 004|得到100元,可以彌補失去100元嗎?

- 005|拉個墊背的,顯示你便宜

- 006|比電商更先進的零售方式是……

- 007|哪有什么一分價錢一分貨

- 008|該把貨賣得更貴,還是賣得更多?

- 009|風險不是你想買,想買就能買

- 010|黃牛,商業世界的黑客?

- 011|在美國,你會吃麥當勞嗎?

- 012|互聯網與生俱來的洪荒之力

- 013|理論上,你可以服務全人類

- 014|商業的未來是小眾市場?

- 015|所有的免費,都是“二段收費”

- 016|抓住老鼠的就是好貓?

- 017|為什么我們會喜新厭舊?

- 018|為什么媽媽們喜歡在朋友圈曬娃?

- 019|全世界一半的娃,都丑到了平均水平以下

- 020|不買最好,只買最貴

- 021|看見那只看不見的手

- 022|為什么麥當勞的可樂免費續杯?

- 023|你到底是賺了,還是賠了?

- 024|自私是共同獲益的原動力

- 025|企業的邊界在哪里

- 026|居民越節約,國家越貧窮嗎?

- 027|張維迎和林毅夫在辯論什么?

- 028|4億人不工作后,你打算怎么辦?

- 029|用20年的積蓄,買幾朵郁金香

- 030|你贊成給全中國人民無條件發錢嗎?

- 031|最瘋狂的心,和最冷靜的腦

- 032|資本和人才,哪一個更重要?

- 033|可以只買LV兩個字,不買包嗎?

- 034|金融界的萬騙之祖

- 035|金融的本質,是風險買賣

- 036|你陪客戶喝酒,是因為做產品沒有流汗

- 037|不被消費者優先選擇的,不叫品牌,叫商標

- 038|長尾爆款,才是真正的未來

- 039|轉身,成為用戶的代言人

- 040|用最快的速度、最低的成本犯錯

- 041|把自己逼瘋,把對手逼死

- 042|為什么手機越賣越便宜?

- 043|自己裝配汽車花的錢,能買12輛整車

- 044|讓有錢人為同一件商品多付錢

- 045|定價權,能交給消費者嗎?

- 046|占領市場之前,占領心智

- 047|金杯銀杯,不如排隊的口碑

- 048|跨越死亡之井

- 049|撒硬謊,道軟歉,就是作死

- 050|只溶在口,不溶在手

- 051|進入市場的毛細血管

- 052|如何把銷售變成虎狼之師?

- 053|把一切的觸點,發展為渠道

- 054|離消費者越近,越有價值

- 055|去掉渠道最大的頑疾:庫存

- 056|自帶高轉化率的流量

- 057|自帶流量的粉絲

- 058|終生免費的流量

- 059|像病毒一樣傳播

- 060|會沖浪的人,必須也要會游泳

- 061|每一件事情背后,都有其商業邏輯

- 062|讓客戶幫你管理員工

- 063|你是在狩獵,還是在農耕

- 064|美國有沒有互聯網思維

- 065|用商業的理念做公益的事業

- 066|盡力來自于本份,盡心來自于善意

- 067|分錢,花錢,賺錢

- 068|把合適的人,放在合適的位置上

- 069|發而不中,行有不得,反求諸己

- 070|夢想歸夢想,績效歸績效

- 071|激勵就是發現需求,滿足需求

- 072|從“應得的”到“太好了”

- 073|“跳一跳,夠得著”的獎勵,才是激勵

- 074|左手激勵 ,右手壓力

- 075|工資是否應該透明?

- 076|老板做員工的事,員工討論國家大事

- 077|考核結果,還是考核行為?

- 078|羽毛球雙打、足球隊、交響樂隊,還是軍隊?

- 079|內部市場化的組織模式

- 080|一個員工,不能有兩個老板

- 081|找人,是天底下最難的事情

- 082|武大郎開店,一個比一個矮

- 083|魚頭美女身,美女頭魚身,你選哪一個?

- 084|面試的巨人,行動的矮人

- 085|你們說回去等消息,后來給消息了嗎

- 086|誰跟我談戰略,我開除誰

- 087|有人敢欺負你,就報我的名字

- 088|他是釘子你用錘子,他是螺絲你用改錐

- 089|用危機和競爭,激活團隊

- 090|讓員工的腳步,跟上你的思路

- 091|你是想賣一輩子糖水,還是改變世界

- 092|懶,是因為勤奮到沒時間

- 093|把自己的權力關進籠子里

- 094|你那不叫授權,你那叫授責

- 095|扔掉心中的錯誤放大鏡

- 096|沒解雇過員工,不是好管理者

- 097|你的公司有“戶口制度”嗎?

- 098|給你的組織,裝一個凈水器

- 099|多一個朋友,少一個敵人

- 100|你的公司有“前員工俱樂部”嗎?

- 101|人生中的第一個管理問題

- 102|權力不是領導給的,權力是員工給的

- 103|不會把目標翻譯成任務,要你何用?

- 104|打妖怪你去,背黑鍋我來

- 105|親密,但是不能無間

- 106|你的部門,有必要存在嗎?

- 107|如無必要,勿增實體

- 108|管理六字真言:抓大、放小、管細

- 109|坐進你的管理駕駛艙

- 110|不但要鎖死目標,更要鎖對目標

- 111|用一個人的夢想,點燃一群人的理想

- 112|不要用戰術的勤奮,掩蓋戰略的懶惰

- 113|組織,就是信息流動的方式

- 114|如何做出好的決策

- 115|這不是一個壞問題,但我沒有一個好答案

- 116|優質、快速或廉價,只能選兩樣

- 117|變態的質量,源自于變態的過程管理

- 118|能用數字講故事的三張報表

- 119|悲劇里挖出來的學問

- 120|你敢管理你的老板嗎?

- 121|無序邀請無序,混亂引發混亂

- 122|責任除以二等于零

- 123|“大企業病”有得治嗎?

- 124|別把晉升當激勵

- 125|只要可能出錯,就一定出錯

- 126|向著懸崖狂奔

- 127|別把正確的方法,用在了錯誤的階段

- 128|降一半工資,委以重任,你干嗎?

- 129|因為你是微軟的,所以減一分

- 130|長生不老,不如養兒防老

- 131|你可能連杯子都要換掉

- 132|獨立,是不成熟的表現

- 133|別讓消極,把你拉入海底

- 134|別把追求成功的梯子,搭錯了墻

- 135|我不忙,我只是時間不夠

- 136|我要贏,你也要贏,否則就別干

- 137|先理解別人,再被別人理解

- 138|天啊,太棒了,居然還可以這樣

- 139|把優秀,變成一種習慣

- 140|從狹窄的5%,跨度到廣闊的95%

- 141|到底是花時間做,還是花錢買?

- 142|讓大腦用來思考,而不是用來記事

- 143|別讓猴子跳回背上

- 144|人生的不同,是由第三個8小時創造的

- 145|人,真的可以三頭六臂嗎?

- 146|再問“你好,在嗎”,我就拉黑你

- 147|這輩子,你們只會在郵件里“見字如面”

- 148|時間顆粒度,是一個人的職業化程度

- 149|事實有真假,觀點無對錯

- 150|職業化,就是商業世界的教養

- 151|看不見的彈痕最致命

- 152|知識,是經驗的升華

- 153|為什么人類不擅長談戀愛?

- 154|作為自己的CEO,你有“私人董事會”嗎?

- 155|如何用20小時,快速學習?

- 156|從對抗性思考,到平行思考

- 157|大膽質疑, 謹慎斷言

- 158|凍死在那個不存在的冬天

- 159|電吹風的反面,是吸塵器

- 160|做一個“因果邏輯收集者”

- 161|白馬到底是不是馬?

- 162丨理發師的頭是誰理的?

- 163丨生存,還是毀滅,沒有中間狀態

- 164丨一眼識別詭辯的五個方法

- 165丨幾乎所有的知識,都始于歸納法

- 166丨自己先開價,還是讓對方先開價?

- 167|你的這個要求,我要請示一下

- 168|女生為什么會逼婚?

- 169|吃驚,撤退,和轉身就走

- 170|我多拿一元,你就必須少拿一元嗎?

- 171丨同理心,千般能力的共同心法

- 172丨不偏不倚的自我認知

- 173丨自律,才是最大的自由

- 174|真正優秀的人,都自帶雞血

- 175|你的情感賬戶余額不足,請充值

- 176丨你不是在講,你是在幫助他聽

- 177|用畫面感,增加語言的帶寬

- 178|精彩絕倫的開場,和余音繞梁的結尾

- 179|現場組織語言能力,是你的廚藝

- 180|從對著鏡子,到對著活人

- 181丨我有一個好消息,一個壞消息,你先聽哪一個?

- 182|如何寫出一篇好的專欄文章?

- 183|大WHY,小WHAT,和一帶而過的HOW

- 184|開會,是一個用時間換結論的商業模式

- 185|提問,是溝通界的C2B

- 191|藏在“威脅、此刻、重要”后的大猩猩

- 251|去中心化:商業的世界,必須要有一個中心嗎?

- 252|零邊際成本社會:未來會不會所有商品都免費?

- 253|人工智能:你的工作,會被人工智能取代嗎?

- 254|奇點臨近:據說2045年,“奇點”將要臨近?

- 255|基因技術:如果你能活120歲,你打算如何規劃人生?